张文斌校友的回忆文章

在同班同学魏赛珍的回忆里,林俊德一贯朴素无华,谦虚低调。大学一年级时,他三门考试都得了5分(满分),是个全优生,但是他不申请全优生,不与别人争高低。在随后几年中,他总是默默地努力学习,从不在同学面前表露和宣扬自己,毕业时他的总成绩仍是全班第一。

1997年,浙大百年校庆时,林俊德和“两弹一星功勋”科学家程开甲被学校以“贵宾”身份邀请回校。他戴了15年的手表,就是母校百年校庆时送的纪念品。他一直戴着,旧了磨手,就用透明胶粘上。2017年,在浙江大学建校120周年纪念晚会上,这只“手表”又回到了浙大,手表背后的感人故事再次让所有浙大人动情。

“学习狂”和“工作狂”,奋战到生命的最后一刻

1960年,从浙大机械系毕业的林俊德被分配到国防科委下属某研究所。报到的第二天,所领导向林俊德交底:国家正在西北建设一个核试验场,把你挑过来,就是去那里工作。就这样,他个人和国家的命运紧紧地绑在了一起。

1964年10月16日15时,罗布泊一声巨响,蘑菇云腾空而起。

有一个经典画面广为人知——人们纷纷跳出战壕,将帽子抛在空中,相拥而庆。然而,另一场景却鲜为人知——当蘑菇云还在不断向上翻滚时,穿着防护服的科技人员,无所畏惧地向烟云开进。搜寻记录此次爆炸数据的设备。

在那些义无反顾的身影中,就有林俊德。他为测量核爆炸冲击波参数提供了完整可靠的数据,证实了第一颗原子弹爆炸成功。

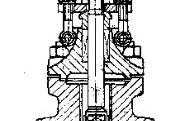

他当时带头负责研制的钟表式压力自记仪,样子像一个罐头盒,用来测量核爆炸冲击波。这是他拿自行车轮胎和闹钟等,用土办法搞成的自主高科技,获得了当时证明核爆炸的重要数据之一,还拿到了国家发明奖。

他一辈子被人看作“学习狂”和“工作狂”。即使年纪上了七十,在他的日程表里,搞研究、做实验、带学生几乎占去所有时间。他一年只休息三天:大年初一、初二、初三。

他说,成功的关键,一个是机遇,一个就是发狂。他以自己为例:“成功不成功,的确有个机遇。一旦抓住机遇,就要发狂的工作,所以效率特别高,不可能的事就可能了。”

所以生命倒数第二天,他回首往事,看得出挺欣慰,断断续续说了两句话,“我这辈子只做了一件事,就是核试验,我很满意。”并且,“咱们花钱不多,做事不少。咱讲创造性,讲实效,为国家负责。”

他善于啃硬骨头,也常教自己的学生要敢于啃硬骨头。他的23个学生,个个都成为各自领域的专家。他走的那晚,学生们亲吻着他的手,长跪不起,希望昏迷中的他哪怕能抬抬手指,像父亲一样抚摸一下他们的头。

他军龄52年,他这一代人,一辈子自主的人生选择不多,做核试验也不是个人的选择。但在戈壁大漠像胡杨树一样,扎根半世纪,是他自己的抉择。

他是搞核试验的,说自己一不怕苦,二不怕死。现在,这两个都成了不折不扣的事实。

他研究爆炸力学,一辈子都和炸药打交道。为了拿到第一手资料,每次总是尽可能地离炸药近一点。

一次在野外,等了好久炸药都没响,他用对讲机冲其他人大声喊:“你们都不要动,我来弄。”说着就走上前,快到炸药放置点时,他再次回头对跟在后面的人说,趴下,不要抬头,自己上去排除了险情。

他经常要在核爆后第一时间去抢收数据。有一次,车坏在路上,他看到司机带着防护罩修车进度很慢,就先把自己的防护罩摘下来,证明没有危险才让司机也取下,提高修车效率。

他的学生说,为了拿到第一手资料,老师常年奔波在实验一线。凡是重要实验,他都亲临现场,拍摄实验现象,记录实验数据。这是他的专业需要,也是习惯。

2011年,74岁的他由于拍摄实验现场太专注,被绊倒在地,膝盖和脸部都被蹭伤,让他包扎一下,他笑着说没事没事,拍了拍灰尘继续工作。

每做一次实验,他都建一个档案,就像病人的病历一样,几十年从没间断。谁需要资料、数据,都能在他那儿很方便地找到。

简便实用、讲求实效,也是他一贯倡导的。他常对学生说,科学就是用简单的办法达到理想的目的。

为解决实验用的铅皮,他发明了用钢棒手工擀制的办法,像擀饺子皮一样,把1毫米厚的铅皮擀成了0.2毫米。为了找到力学实验的理想材料,他出差途中买了一块特殊木材做成的菜板,锯开分析密度和硬度。就连戈壁上的沙子,也被他用来作为实验的一种特殊材料,解决了技术难题,也节约了大量经费。

病中留下的工作笔记上,他一笔一画绘下了保险柜开锁示意图,密码盘、固定手把、开门手把,以及三位密码刻度的标示,清晰明了。还有详细的文字,第一步干什么,第二步干什么……

他一丝不苟的程度,有点像人们所说的极致。

他带过的每位学生,都在他的电脑里有个属于自己的文件夹,每一个文件夹都详细记录着每个人的技术专长、培养计划和施教方案。

住院期间,他让学生们将各自的文件夹拷贝走,这时学生们才发现,从跟他的第一天起,短的三四年,长的十几年,他都详细准确地记录下了每个人的成长足迹。

去世前三天,他写下这辈子的最后338字,虽然手抖得厉害,但字迹工整,没有一丝潦草。这是他给学生写下的论文评阅意见。他在5月的最后一天去世,这个学生在6月通过了毕业论文答辩。

他不是个完人,但他被家人理解。老伴说,“这一生我陪伴他,我觉得我值。因为,他为国家、为人民、为党,做好了他应该做的事情,良心上没有愧对党和人民对他的培养。”

他去世后,10万元慰问金交到老伴手上,她深深地鞠了一个躬表示谢意,说:“这些钱就当做他的最后一次党费吧,这也应该是他的心愿。老林一辈子干了他喜欢的事业,他对党和国家的爱刻骨铭心。”

参加第一次核试验的人们回忆起,那个时候他一股朝气勃发的劲儿;到生命的最后一刻,虽然年纪大了、人沧桑了,他蓬勃的朝气、工作的热情一点没变。人们在想,是什么支撑着他走出了比75年更长的生命跨度?

创造了马兰精神、见惯了英雄的马兰人送给他一副挽联,为他送行:“铿锵一生,苦干惊天动地事;淡泊一世,甘做隐姓埋名人”。

内容来源:人民日报《大漠铸核盾 生命写忠诚》(记者:余建斌),都市快报《全军挂像英模林俊德是浙大校友 与杭州结下不解之缘》(记者:胡信昌),求是新闻网《林俊德院士事迹学习会在浙大举行》(记者:周亦颖)

今日编辑:丁希雯

责任编辑:叶鑫

(来源:浙江大学)

,