让粉丝成为翻转的力量

林玮,浙江大学影视艺术与新媒体学系主任、副教授、博士生导师

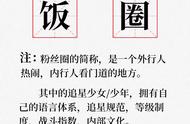

近年来,流量明星频频“翻车”,病态粉丝不时“现眼”,使“饭圈”成为一个“两难”的话题。圈内人乐此不疲,以陪伴偶像为价值寄托;“圈外人”难以理解,欲除之而后快。有人说,粉丝多是在校生,心智未熟,三观待正,明辨是非能力容易在“爱豆”(网络流行词,英文idol的音译,意为偶像)的光环之下节节溃败,因此药方应开在社会和学校美育上;也有人认为,重要的是对艺人的监管,强调公众人物的的职责与义务;还有人提出,要对平台进行规范,避免“算法黑箱”诱导下的应援行为和造星模式。

今天,公众对“追星”现象早已不再持有妖魔化的异样眼光,粉丝群体更是有高度的自我认同。在“年轻主导互联网”的语境中,从粉丝群体的内部入手,细分其情感认同与价值诉求,在粉丝社群中培育必要的意见领袖,发展规范化的社群运营机制,使“饭圈”团结在正确的价值观和认同感之下,既避免资本的“流量收割”,又正向地促进国内娱乐产业的文化消费,亦不失为一条路径。

告别“圈养”,突围困境

赵宜,上海师范大学影视传媒学院副教授

“饭圈”文化是粉丝经济和偶像工业在流量资本时代的产物。粉丝经济围绕特定文化产品的主动消费行为建立,有时还创作出所谓同人作品;偶像工业通过粉丝的情感、物质支持,建立起有高度认同感的虚拟养成关系。在新媒介技术的赋权下,两者形成了双向流通的文化生产-消费系统,成为反哺文化生产的创造性力量。

但配合流量经济短期变现的思路和算法文化下的圈层化趋势,互联网文化日趋显现出观点极化和“长尾效应”。娱乐资本动辄挑动粉丝对立,偶像则被“人设”“CP”等“快捷键”批量生产出来;而如同“饭圈”一词所暗示的,粉丝成了被“圈养”的对象和“圈地自萌”的封闭社群。

因此,“饭圈”乱象不能简单归咎于粉丝的“无脑”。它是当下网络文化困境的极端表现。而治理的关键,则在于引导文娱产业走出以流量经济为支撑的粗放型发展道路。

失范当范,失控必控

张凌云,央视网传媒 工作室统筹策划总监、光华锐评主编,第二届全国文艺评论新媒体骨干培训班学员

“人应当一切都美,外貌、衣着、灵魂、思想。”在契诃夫的戏剧《万尼亚舅舅》中,主人公的这句台词似乎说出了普通人对于“偶像”的期待。普通人需要“偶像”,需要用“偶像”的光芒来照亮平凡的生活,让生活和生命更有光彩和意义。可以说,粉丝和偶像构成了一组审美关系,承载了与时代风气紧密相关的社会责任。

然而,当偶像不能承载应有的社会责任之重,当粉丝不能形成与时代精神相契合的正向价值流量,他们共同建构的网络审美乌托邦就已经变形了。为“偶像”立规范,为“饭圈”做疏导,此役势在必行,相关各领域、各行业到了必须精细化管理的时候了!

“流量至上”为祸深,

“创作向钱”太畸形

许莹,《文艺报》艺术评论部编辑、北京市文艺评论家协会会员、北京师范大学艺术与传媒学院博士生

近期,《文艺报》针对“饭圈”乱象集中组织编发三篇稿件(查看专版三篇:病灶,粉丝,治理),深入肌理探讨了“饭圈”乱象的症结所在,并指出资本垄断及“流量至上”的思维范式为祸之深之广。这种违背艺术生产规律的方式对影视创作本身带来的伤害极大。饭圈粉丝通过网络暴力对影视剧制作方施压,加之平台的纵容,辛勤劳动的影视剧创作人员寒了心,无奈敢怒不敢言。饭圈粉丝意见已经深度介入影视创作的全流程,而短视得利心态进一步助推向“钱”看而非向“前”看的畸形生产模式:前期选题IP改编唯流量论、耽改剧甚嚣尘上;中期创作流量明星高薪片酬挤压其他创作投入、定剪甚至要依饭圈粉丝喜好行事;后期宣传数据造假、热搜刷榜反向影响制作发行决策……行业需要更多务实与超越,工作者需要更多自知、自省、自律与自觉。