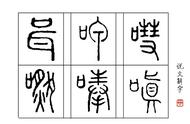

图2 豆

“豆”。古代的一种食器。上面的一横可以理解为器中之物(图1),也可以理解为器上面的沿口(图2)。

注意:“豆”作为一种食器,它是有口儿的,所以里面的“口”不能写作“□(丁)”。

14.“谷”

“谷”。

通常的解释是:下面的“口”像涧泉口,上面的部分像水流,表示水从涧泉口流出。但此解存在一个较大的问题,看字形,水流并不是从涧泉口流出的,反而是遇到这个口分叉了,怎么会这样呢?

姬长明(中国美院甲骨文书法高研班导师)说,“口”像山谷口,前面的两个“八”字形像山谷两边的山峦,一座山从中间分开可不就是“山谷”吗?我认为姬长明老师的解释很有道理。

注意:“谷”字中的“口”表示出口,它是有方向的,所以不能写作“□(丁)”。

15.“石”

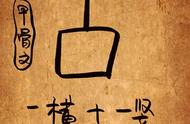

“石”。

《说文解字》中说:“石,山石也。在厂之下,口象形。”很多学者也都采纳了《说文解字》中的说法。

但我认为是有问题的。

其一,“厂”已经是石头的象形了,它可以直接用作“石”(如下面图3),再加一个“口”来象形,有点说不过去,石头到底是象形“厂”呢,还是象形“口”呢?

其二,在甲骨文中的“石”字,下面的“口”都是写的“人的口”的形状,带嘴角的,它为什么不写作“□(丁)”呢?“□(丁)”岂不是更像石块的形状吗?

图3 石

姬长明老师说下面的“口”像一块开阔地,我认为很有道理。上面的“厂”像山崖上的石头,下面加个“口”表示山崖下面的地块,会意,可以起到辅助作用。

注意:“石”下面的“口”像一块开阔地,统一都写作“口”,而不写作“□(丁)”。

16.“畴”