1946年世界上第一台通用计算机"ENIAC" 诞生,使用了18000个电子管,占地170平方米。ENIAC算是现代计算机的鼻祖,但是这样的体积明显无法给个人使用。

1971年,英特尔4004处理器正式发布,这颗芯片几乎拥有了与ENIAC相等的算力,这使得计算机小型化成为了可能,个人电脑也在随后诞生。当然人类的追求是无止境的,从庞然大物到个人电脑只是开始。

1985年人类发明了笔记本电脑,个人电脑第一次做到了“随走随用”。

2007年,乔布斯带着iPhone重新回到了舞台的中央,随后推出iPad,二合一笔记本等新的形态开始出现。

时至今日,个人电脑早已成为了生活中不可或缺的一部分,而小型化与轻便化一直是人类追求的。

可是谁又能比“云”更便携呢?

用户的算力使用和存储模式正在悄然被云计算改变,越来越多的应用和数据“上云”,在云端服务器中完成计算。

云,让个人电脑越来越小。更重要的是,可以解决芯片制程极限的压力。

1965年英特尔的创始人戈登摩尔提出“每两年集成电路的集成度会翻一番”,后来这个周期缩短到十八个月,这就是著名的摩尔定律。

半导体技术如今已经发展到5nm,距离1nm的晶体管间距极限越来越近,处理器的更新速度也开始变的缓慢。

摩尔定律描述着计算机处理器硬件的发展,然而人们发现英特尔处理器的速度每十八个月翻一番,但是微软的操作系统等软件应用也越做越大,操作系统和应用软件从十几兆膨胀到现在的几千兆。

“安迪给的都被比尔们拿走了”,这就是IT界知名的安迪比尔定律。

计算机硬件发展的脚步正在逐步放慢,而软件的发展似乎没有停下的意思,光线追踪等新技术的不断出现和应用使得人们对性能的要求也越来越高。

甚至有些需求是个人电脑的性能很难满足的,需要工作站甚至服务器集群。

比如视频的渲染工作,对于这样的需求,传统解决方案成本十分巨大,如果花巨资购置了服务器还要考虑扩容和闲置的问题。

异构计算是一个解决思路,让多种芯片组合出道,比如CPU GPU FPGA等等。更重要的是,这一切都是放在云端的,在那里,硬件体积可以无限大,放多少芯片都OK。对单一芯片的能耗要求,也不会像个人电脑那么高。

云计算和电脑结合,是解决芯片制程极限的一个思路。

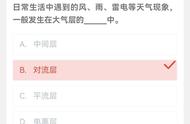

在2020年云栖大会上,阿里云发布了第一台云电脑“无影“,传统PC中占据空间的实体CPU、内存和硬盘都消失“无影”,一切工作都将在高性能、低成本的云计算资源上进行。

从终端产品的外观来看,“无影”足够小巧便携,大小和名片盒差不多,放到衣服口袋就可以携带。“无影”最高支持104核CPU、1.5T内存。渲染一帧高分辨率动画,普通PC机需要至少90分钟以上,动画工作室的专业电脑也需要40多分钟,而无影仅需10分钟。

迪士尼耗费巨资打造的《冰雪奇缘》,光是经典桥段“Let It Go”就熬秃了多少动画师。有了云电脑,这一切都可能变得更简单。

疫情让远程工作成为必须,然后,成为常态,硅谷很多公司都要求员工在家办公到明年夏天。其实对于程序员来说,在家工作,效率一点都没有下降。因为,大部分工作本来也是在云上的代码库进行。

但是,某些情况下,算力焦虑让人头疼。比如,调试移动端App的时候。所有淘宝、微博这种用户量上亿级的APP,移动端代码量都非常庞大,稍微改一下,要想build出一个临时版本App测试一下,都要非常非常久,几个小时都有可能。

所以为啥大公司程序员都标配MAC,疫情来袭,台式机不能搬回家,用笔记本开发,能把人搞死。

程序员可能是云电脑最友好的受众。

在5G逐渐普及的情况下,“无影”集成了阿里云最尖端的云计算技术,贴合了疫情期间全球“远程办公”的需求。

根据统计,阿里云目前已经覆盖了200多个国家和地区,在全球拥有2800个CDN节点,仅仅2019年双十一当天,云端服务器单日处理数据量就达到970PB。而这一次阿里云推出的云电脑“无影”,在某种程度上,可能终结芯片的制程难题,也将算极大解决算力压力。