我们先来看看那些比较直观的储存物件:龟甲、竹片、具有孔洞的纸片以及前一篇文章中阿怪提到的“发条音乐盒”。

发条音乐盒实现存储功能的部件

我们再对这些物件作个归纳总结,发现了以下共同特征:

- 存储物件本身的物理结构和性质能长期保持不变;

- 存储物件的局部位置可以被人为控制,产生有规律的改变,并保持这种改变(比如:音乐盒的滚筒上被人制造出不同的凸点,这些凸点就存储着音乐信息,而金属音片就相当于这个音乐信息的读取设备)。

我们可以把这些存储物件称为信息的载体,同时把在这些载体上进行的人为改变方式称为信息的规则。于是,我们不难得出存储的基本条件就是:载体和规则。

理论上,任何物理性质稳定的物体都可以作为载体(即,可以做存储设备),同时可以人为的对信息记录规则进行任意定义(密码学就是由此诞生的:我们即使把载体看得一清二楚,如果不知道规则,信息也无法被破解)。

你能破解这根羽毛携带的信息吗?

由此,阿怪有个发散性的思考:对于任何一块石头或者其他大自然中的物体,风吹日晒这些自然现象都会对它产生一定的改变(即被记录下信息),如果我们人类能破译这些大自然的“记录规则”,不就能得到非常详尽的大自然给我们的信息了吗?而实际上,考古学家就是用这样的原理在为我们破译历史的信息。

阿怪似乎跑题啦,我们赶快言归正传。根据之前得出的结论,我们现在只需要弄清楚磁带、硬盘等这些现代存储设备的两大基本条件,就能很好的认知到这些存储设备的物理本质了!

电子存储设备的物理基础在这里,阿怪就直接抛出答案了:现代电子存储设备的物理基础就是对电磁学及光电学的应用。

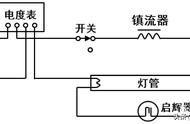

磁带存储的物理过程

磁带的胶条上被涂满了磁性物质(细磁粉),信息录入时,变化的电流引起磁场发生强弱和方向的改变,当这些胶条通过变化的磁场时,上面的细磁粉就会随着磁场的变化发生排布方式的改变,就像军训中听教官口令而改变队形的我们,这样信息就被记录在了胶条上。当我们播放磁带时,胶条上细磁粉随着胶条的移动而产生变化的磁场,这些变化的磁场又会引起播放器中电流发生相应的变化,通过电流与喇叭的相互转换作用,我们就能听到之前录的一首首美妙的音乐了。

磁带的物理基础就是电磁感应原理,胶条就是信息的载体。值得注意的是,磁带记录的信息规则跟电脑的信息规则(二进制)是不匹配的,磁带上磁粉的排布可以出现多种方式,也就是信息单元更多、更复杂,随着电脑的普及使用,具有“特立独行”信息规则的磁带也就慢慢被淘汰了。

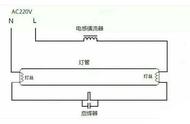

初中我们做过的电磁感应实验

光盘存储的物理过程

光盘,顾名思义,利用的就是物质对于光具有不同反射率的原理来记录信息的。

最早的光盘,如果我们用放大镜去观察,会发现这些光盘表面并不“光滑”,是由许多不同排列规则的凹槽构成的。当激光扫过这些凹槽时,就会出现不同的反射光线,这些反射光线被光信号接收器接收并转换成不同强度的电流信号,如此我们就能读取光盘上“凹槽”所记录的信息了。这类光盘是由工厂统一刻制的,不能重复记录信息。