学习目标

1.掌握货物质量的概念及内涵。

2.掌握货物的质量要求,能够对消费性货物和生产性货物的质量要求进行具体说明。

3.掌握影响货物质量的主要因素。

4.了解货物标准的重要性和主要内容,熟悉货物标准的分类。

5.掌握货物标准化的形式,了解贸易壁垒的种类。

第一节 货物质量及其影响因素

一、货物质量概述

(一)货物质量的概念

在国际标准化组织(International Organization for Standardization,ISO)制定的国际标准《质量管理体系基础和术语》(ISO9000:2015)中,将货物质量定义为:一组固有特性满足要求的程度。

特性就是可辨别的特征。特性可以是定性的,也可以是定量的。货物的特性包括货物的嗅觉、触觉、味觉、视觉、听觉、人体工程学(例如生理的特性或有关人身安全的特性)以及其他类别的特性。

固有特性就是某种货物本来具有的特性(如产品的质量特性),而不是人们赋予的特性(如产品的价格、产品的所有人)。

要求就是明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。明示的、必须履行的需求或期望指的是在文件中明确指出的相关法律、法规或合同规定。通常隐含的需求或期望指的是组织、顾客或其他相关方不言自明的惯例或习惯做法。在这里,“组织”指的是公有的或私有的公司、集团、商行、代理商、事业单位、研究机构和社团等的部分或组合。“顾客”指的是接受产品的组织或个人,包括消费者、最终用户、零售商、采购方和委托人等。“相关方”指的是与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体,可以是由一个组织或其中一部分,或多个组织构成,例如顾客、公司员工和*、供方、银行、合作伙伴等。

(二)货物质量的内涵

1.货物质量的广义含义

(1)“质量”术语,既用来表达在比较意义上的优良程度,又用于定量意义上的技术评价,如“质量水平”和“质量度量”是对质量的“定量”意义的评价。

(2)在贸易合同中,货物质量是对货物品质特性的具体规定;在购物环境中,它隐含着消费者需要的各种表现形式。

(3)产品或服务质量是受相互作用的活动所构成的阶段影响的,因此,对具体产品而言,要界定质量领域范围。

(4)质量是按需要规定的特征和特性,即规定的质量标准。组织聚焦于质量,以提升其文化,影响其行为、观念、活动和管理过程,传递价值,满足顾客及相关方的需求和期望。

(5)质量随条件的变化而变化,因此,质量要求需要不定期地修改、规范。

2.从货物质量属性来理解货物质量

从货物属性来看,货物质量的含义具有使用的针对性、比较的相对性和标志的可变性。使用的针对性,是指在一定使用条件下给定货物的用途;比较的相对性,是指对使用目的相同的同类货物的使用价值相对于不同货物个体的比较;标志的可变性,是指货物受各种因素影响,其质量在变化之中。

3.从消费者需求来理解货物质量

从消费者需求来看,货物质量包含内在质量、外在质量、包装质量和市场质量。货物的内在质量,是指货物的品质特性,诸如原材料质量、理化性质、使用性能、使用效果、使用寿命等。货物的外在质量又称外观质量,是指货物的款式、形状、结构、色泽等,即货物的外观形态,它是由货物的自然属性决定的,但受各方面因素诸如个人兴趣、爱好以及各方面的社会因素等的影响。货物的包装质量,是指货物的内外包装质量。评价货物包装质量的依据,一是维护货物的性能作用如何,二是表现和展示货物的价值效果如何,三是是否达到诱导消费的目的。因此,包装质量也是货物质量的一种外部形态表现。货物的市场质量,是指社会公众对货物的认可程度,它是反映货物社会效应的重要标志。

(三)货物质量的构成

1.从形成环节来看

从形成环节来看,货物质量由设计质量、制造质量和市场质量构成。

设计质量,是指在生产过程以前,设计部门对货物品种、规格、造型、花色、质地、装潢、包装等方面在设计过程中形成的质量因素,是货物质量形成的前提条件和起点。制造质量,是指在生产过程中所形成的符合设计要求的质量因素,是货物质量形成的...

2.从顾客的认知角度来看

从顾客的认知角度来看,货物质量分为认知质量和消费质量。

如果说内在质量与外在质量可以通过生产者对产品设计和生产过程的改进加以提高,即控制质量的主动权在企业的话,那么产品的认知质量与消费质量的评判和控制主动权则在消费者手中,基本上脱离了生产者的控制,生产者只能通过必要的手段引导顾客对产品质量的认同。

货物的认知质量是顾客所能感知和认可的质量,认知质量的高低不仅受产品本身内在与外在质量的影响,还与顾客经验、期望值、产品生产分销过程中的信息传递、竞争产品的质量等因素紧密联系。

产品的消费质量是产品使用中产品本身“适用性”和“符合性”的总体表现,它可以通过顾客消费过程中对产品质量的最终评价来表示,具有综合性和目的性。产品的消费质量不仅要满足“符合性”标准,即符合产品各项性能指标的要求,而且要满足“适用性”的标准,即产品质量能够满足顾客需要,能使顾客满意。消费是产品生产、销售的终点与目的,在消费过程中对产品质量的评价包含了产品整个生命周期中的各个因素,因而消费质量具有综合性和目的性等特点,同时,产品的消费质量也决定了产品在下一个生产、销售与消费周期中的竞争优势。

产品的认知质量与消费质量已经超出了企业所能完全控制的范围,因此,提高认知质量与消费质量的难度要远远大于提高产品内在与外在质量的难度。要解决这个难题,企业就必须更深入地了解顾客的认知过程,理解顾客认知的落差并通过制定相应的战略和策略来弥补落差,从而最终提高认知质量与消费质量。

3.从表现形式来看

从表现形式来看,货物质量由外观质量、内在质量和附加质量构成。

货物的外观质量主要是指货物的外部形态以及通过感觉器官能直接感受到的特性,如货物的式样、造型、结构、色泽、气味、食味、声响、规格(尺寸、大小、轻重)等;货物的内在质量,是指通过测试、实验等手段反映出来的货物特性或性质,如货物的物理性质、化学性质、机械性质以及生物性质等;货物的附加质量,主要是指货物的声誉、经济性、销售服务等。

对于不同种类的货物而言,货物的外观质量、内在质量和附加质量三者各有侧重,货物的内在质量往往可以通过外观质量表现出来,并通过附加质量得到更充分的体现。

4.从有机组成来看

从有机组成来看,货物质量由自然质量、社会质量和经济质量构成。

货物的自然质量是货物的自然属性给货物带来的质量因素,是构成货物质量的基础;货物的社会质量是货物的社会属性所要求的质量因素,是货物质量满足社会需要的具体体现;货物的经济质量是货物消费时在投入方面所要考虑的因素,反映了人们对货物质量经济方面的要求。

二、货物的质量要求

(一)基本要求

要使货物的用途满足消费需求,就必须对货物质量提出基本要求。货物种类繁多,各自具有不同的用途及特点,因此其质量的要求也不尽相同。货物质量所包含的各项基本要求并非独立的、静止的、绝对的,特别是对某种特殊货物提出具体质量要求时,要根据该种货物的具体用途进行具体分析,同时要与社会生产力的发展、国民经济发展水平及消费者的消费习惯相适应。

货物质量的总体要求可概括为适用性、安全卫生性、审美性、可靠性、耐用性、经济性和信息性七个方面。

1.适用性

适用性是指货物为满足主要用途(或使用目的)而必须具备的性能,它是构成货物使用价值的基本条件。货物的用途不同,对货物适用性的要求也不同,即使是同一类货物,由于具体的品种不同,对用途和性能的要求也各不相同。

2.安全卫生性

安全卫生性是指货物在生产、流通过程中具有使人身安全与健康以及环境免遭危害的性能,它是评价货物质量极其重要的指标。货物的安全卫生性主要体现为货物本身所具有的维护人身安全的性能。此外,在考虑货物的使用不给使用者造成损害的同时,还要考虑到不给第三者的人身安全、健康以及社会和人类生存环境造成损害。随着生活条件的不断改善,人们的需求不断变化,人们对健康方面的需求也日益强烈。近年来,世界各国尤其是欧美发达国家不断制定和出台相关的环保法规和货物环保标准,检测和保障货物的安全。

3.审美性

审美性是指货物能够满足人们审美需要的属性,如货物的形态、色泽、质地、结构、味道和品种多样化等。货物的审美性可分为外观表面及装饰的美观性(如外观疵点的数量及分布、质感、色彩的和谐与流行、整体美等),形态的表现力(如形态的创造性、风格的独特性与新颖性,以及与流行式样的相符性等),结构组成的紧凑性(如结构组成的和谐性、完整性和科学性等),与环境的适应性,满足人们味觉、嗅觉、听觉等感官嗜好的程度等。货物本身是为人所用的,要以人为本,货物的结构设计要保证符合人体工程学,因此,在进行货物设计时,其结构、尺寸、颜色和形状都要符合人体生理和心理的活动规律,达到方便、实用、舒适、美观等目的。

4.可靠性

可靠性是货物在规定条件下和规定时间内实现规定功能的能力。它是与货物在使用过程中的稳定性和无故障性联系在一起的一种质量特性,是评价机电类货物质量的主要指标之一。可靠性通常包括耐久性、易维修性和设计可靠性。

可靠性一般可用寿命来衡量。寿命一般是指使用寿命,有时候也包括储存寿命。使用寿命是指工业品货物在规定的使用条件下保持正常使用性能的工作总时间,它是体现货物能按规定用途正常工作的时间性的质量特性。储存寿命是指货物在规定条件下使用性能不失效的储存总时间。

5.耐用性

耐用性一般是指货物抵抗各种外界因素对其产生破坏的性能,它可以反映该种货物的使用寿命和次数,可以说明货物的耐用程度。一般来说,对皮革、橡胶制品等货物常用强度、耐磨性能等指标来评定其耐用性。要保证货物的配(部)件在形状、大小、装配上结构合理,同时,为了保证货物的耐用性,各个厂家也会对自己生产的产品规定保修期限,为保证货物的正常使用创造条件。

6.经济性

货物质量的经济性要求包括两方面的内容:一是统一在“物美价廉”基础上的最适质量;二是货物价格与使用费用的最佳匹配。

7.信息性

信息性是指消费者有权获得的货物有用信息,主要包括:货物的名称、用途、规格、型号、重量、容量、尺寸、原材料或成分、生产厂名、厂址、生产日期、保质期或有效期、商标、质量检验标志、生产许可证、卫生许可证,以及运输、储存、安装、使用、维护的方法和注意事项、安全警告、附件情况、售后服务内容、生产者责任等。

(二)消费性货物的质量要求

由于货物种类繁多,用途各异,因而具体涉及每种货物时,其质量要求又往往表现出不同的特点。货物质量的基本要求是根据货物的用途、使用方法以及消费者的期望和社会需求来确定的。消费性货物一般可根据用途,按吃、穿、用分为食品、纺织品和日用工业品三大类,再分别提出质量方面的基本要求。

1.食品的质量要求

食品是人们日常生活中的必需品,对食品的质量要求有以下三个方面:

(1)食品的卫生无害性。这要求食品的成分中不得含有对人体有害的物质和不洁物。这是食品符合卫生要求的基本条件,是衡量食品质量十分重要的指标。

食品中有害物质的来源一般有以下五个方面:第一,食品本身含有有毒成分。如蚕豆种子中含有巢菜碱苷,人食用这种物质后,可引起急性溶血性贫血(蚕豆黄病);木薯的根、茎、叶都含有亚麻仁苦苷,亚麻仁苦苷或亚麻仁苦苷酶经胃酸水解后产生游离的氢氰酸,从而使人体中毒。第二,生物对食品的污染。有的食品带有寄生虫和寄生虫卵,食用后会对人体的健康产生极大危害,如人们因食用了含有蛔虫虫卵的食品产生的蛔虫病。第三,生产加工时混入毒素。食品在加工过程中,过量使用添加剂或香精,罐头铁皮中的铅、砷等成分溶入食品中等,都会造成食品的污染。第四,环境或化学药品造成的污染。这主要是指废气、废水、废渣或不适当地施加农药等原因造成的化学性污染,以及由放射性物质造成的放射性污染侵害食品卫生。第五,保管不善产生的毒素。

(2)食品的营养价值。食品的营养价值是指食品中所含的机体所需要的一切营养素,如蛋白质、无机盐(矿物质)、脂肪、碳水化合物、维生素、水、粗纤维等的种类和数量的多少,这些物质在人体中具有维持人体生命活动和劳动能量、保证身体健康的作用。

能给人体提供营养物质,这是一切食品的基本特征。例如,蛋白质是一切生命的基础,碳水化合物是人体热量的主要来源,维生素则可调节和维持人体正常生理功能等。营养价值是保证人体维持生命活动、促进人体新陈代谢和保障人体健康的重要因素,是决定食品质量高低的重要指标。食品的营养价值包括营养成分、可消化吸收率和发热量三方面。

(3)食品的色、香、味、形。食品的色、香、味、形可以反映食品的新鲜度、成熟度、加工精度、品种风味及变质状况等,同时还会影响人们对食品的食用兴趣,从而影响其对营养成分的消化和吸收。根据巴甫洛夫条件反射原理,只要食品具有悦目的颜色、诱人的香气和可口的滋味,那么人们见到或闻到这种食品就会产生强烈的食用*,这时人体的消化器官就能分泌出较多的消化液,从而提高人体对食品的消化和吸收能力。

天然色素按来源不同,分为植物色素、动物色素和微生物色素三种。我国《食品添加剂使用标准》(GB2760—2014)允许使用的天然食用色素有45种,已经制定国家标准或行业标准的天然食用色素共有19种。食品中可添加的化学合成色素共计28种,主要有胭脂红、苋菜红、靛蓝、柠檬黄四种。国家标准规定食物中化学合成色素的含量不得超过0.05~0.1g/kg。

香气是食品中多种挥发性香味物质作用于鼻黏膜感受体所引起的感觉。目前增强食品香气主要有两种方法:加入食用香精或加入香味增强剂。

味道是食品中的可溶性滋味物质溶于唾液或水后刺激舌表面的味蕾,再将刺激传递至中枢神经而产生的感觉。

外观形状是为了迎合人们的心理而对食品要求美观、和谐,并要求外形稳定,以适合生产、运输、储存和食用。

2.纺织品的质量要求

纺织品是人们日常穿着的必需品,对个人起着保暖、装饰与美化等作用。纺织品质量标准规定了五个指标:原材料、织品结构、织品物理机械性能、外观疵点和染色牢度。纺织品的原材料决定织品的外观特征及基本性质,如织品丰满度、光泽程度和手感柔软挺括程度。合理选择织品原材料,对提高纺织品穿着服用性能和加强养护是很重要的。织品结构是指纺织品的织纹、重量与厚度、密度、紧度、幅宽与匹长等,这些在质量标准中都作了相应规定。织品的物理机械性能是指织品的透气性、透水性、吸湿性、缩水率、拉伸强度、抗裂强度、抗顶强度、抗磨强度、抗皱强度、抗疲劳强度等。织品的外观疵点是指织品上存在的各种缺陷,如破损、斑渍、色条、破洞、缺经、染色不均、色差、纬斜等。这些缺陷除影响外观外,也严重影响织品坚牢度使用性能,因而对织品的外观疵点必须严格控制。染色牢度是指纺织品的颜色对使用中常遇到摩擦、汗渍、洗涤、熨烫、日晒等各种作用的抵抗力。

对纺织品的质量的基本要求是良好的穿着服用性能、良好的卫生性能、美观艺术性能与良好的力学性能。

(1)穿着服用性。纺织品的穿着服用性是指以纺织品制作的服饰所应具备的基本性能,包括起毛起球程度、缩小率、刚挺度、悬垂性、透气性、抗静电性、保暖性和耐热性等。纺织品经受摩擦后往往形成绒毛或小球状突起物,称为起毛起球,纺织品要求不易起毛起球。纺织品经水洗后引起尺寸变小称为缩水,用缩水率表示,纺织品要求缩水率要小,因为纺织品缩水会引起成衣变形,影响外观。此外,纺织品要求有良好的刚挺度与悬垂性,刚挺度是指纺织品抵抗形变的能力,它会影响纺织品的手感和服装的挺括性,悬垂性是指从中心提起纺织品后,纺织品本身自然悬垂产生匀称美观的褶裥的特性,悬垂性好的纺织品制成的服装很贴体,并能产生美观悦目的线条。纺织品还要有良好的透气性、耐热性、抗静电性与保暖性。纺织品的这些性能与人们的穿着舒适程度密切相关。

(2)卫生性。对卫生性的要求常常以穿着过程中对人体皮肤不产生刺激作用、透气性好和吸水性强作为标志。纺织品的卫生性是指纺织品为保证人体健康和人身安全而应具备的性质,主要包括纺织品的卫生无害性、抗静电性等。卫生性不仅要求纺织纤维对人体无害,还要求纺织品在加工和染色过程中使用的染料、防缩剂、防皱剂、柔软剂、增白剂等化学物质对人体无害。

(3)美观艺术性。纺织品的美观艺术性是指纺织品的外观风格、色泽、花纹、图案等体现的艺术性,它是纺织品的重要质量指标。美观艺术性一般表现在两个方面:一是质地造型美。纺织品的质地造型的特征常与织物的材料、织法设计以及工艺技术和加工整理手段有密切关系,因而对纺织品美感的评价多从纺织品的纹路、色泽、表面光洁度、质感(挺括度、柔软度、弹性)等方面进行。二是图案花纹美。纺织物的图案设计要注意表现手法和对称、均衡、调和、对比等。随着人们物质生活水平的提高,纺织品不再仅仅用来御寒遮体,其对人体的美化和装饰作用,以及给人们带来的身心愉悦,已越来越明显。因此,人们对它的美观艺术性的要求越来越高。在其他方面质量相同的情况下,花色、品种往往成为人们选择纺织品的主要依据。此外,对印染织品还要求颜色纯正,光泽好,无色差,颜色与纺织品结合牢固,不易褪色。

(4)力学性能。力学性能是指在外力作用下织物产生的应力与形变之间的关系,主要包括抗撕强度、抗皱恢复率与抗皱度、抗磨强度与抗疲劳度等。强度越高,表明纺织品的力学性能越好,其耐穿性能、尺寸稳定性、手感及成品风格就表现得越好。

3.日用工业品的质量要求

日用工业品对质量的要求集中体现在适用性、卫生安全性、坚固耐用性、结构合理性和造型美观性五个方面。

(1)适用性。日用工业品的适用性是指它能满足用户或消费者对货物主要用途的需要,这也是一切货物必须具备的特性,是最起码的质量要求。

(2)卫生安全性。这是指货物在使用过程中不造成对人体健康和人身安全的危害的性质。在评定许多日用工业品质量时,都需要考虑它们的卫生性,尤其是对化妆品、塑料器皿和玩具质量的评定。从现代观念来考虑,卫生安全性还包括不污染环境的低公害性。低公害性又称环境价值,是指货物在流通、消费、废弃和回收等环节应不造成允许限度以上的环境恶化和污染。不符合低公害要求的货物,无论其使用价值有多大,也要限制使用,有的还将逐步退出市场。在社会环境保护方面,对各种有害人们身心健康的货物,应限制使用。

(3)坚固耐用性。坚固耐用性是指货物在使用过程中能抵抗各种因素对其的影响而不至于被破坏的性质,这也是日用工业品应具备的重要特性。它反映了日用货物的耐用程度。皮革、橡胶通常用强度和耐磨性来评定其坚固耐用性,电器类货物往往用使用寿命、可靠性、可修复性来反映其耐用性。要求货物坚固耐用是消费者的普遍愿望,但对某些货物和不同的消费水平来说,只要达到物尽其用即可。

(4)结构合理性。日用工业品的结构主要是指其形状、大小和部件的装配。所有的日用工业品都要求具有正确的结构,否则不仅会影响货物的外观,而且会直接破坏它的适用性和坚固耐用性。例如,组合家具的形状大小若配合不当,会造成使用不便;鞋帽的结构若不符合人体要求,会使人感到不舒适。

(5)造型美观性。日用工业品的审美价值主要表现为货物的外观式样、表面色彩花纹及装饰等给人带来的视觉上的美感。日用工业品的美属于实用艺术美的性质。构成这种美往往有两种审美成分:一是功能性审美成分,主要反映在货物造型的艺术美上;二是非功能性审美成分,主要体现在货物的艺术装饰美上。这两种审美成分在货物上必须和谐统一,才能产生美的效果。

(三)生产性货物的质量要求

生产性货物包括建筑材料、化工原材料及农业生产资料等。

1.建筑材料的质量要求

建筑材料质量控制标准包括《混凝土质量控制标准》(GB50164—2011)、《预制混凝土构件质量检验评定标准》(GBJ321—90)等。建筑材料适用标准的制定是为了准确评定材料品质,合理使用材料,保证建筑工程质量,降低工程造价。建筑材料质量要求通常包含以下内容:使用范围、引用标准、等级标准、牌号、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输与贮存要求等。

2.化工原材料的质量要求

(1)外观。

化工原料在常温时的状态、颜色及嗅味等方面的变化往往反映了其内在质量的变化。例如,固体烧碱外观要求为“主体白色,许可带浅色光头”,若包装不严,烧碱会吸收空气中的水和二氧化碳,进而产生溶化淌水的现象或变成白色蓬起状物。又如,工业硫酸应为无色透明油状液体,浓度越高,液体越黏稠,当混入杂质后,硫酸由无色变为黄色、棕红色甚至茶褐色。化工产品的外观形态合格是对化工原料质量的初步要求。

(2)主要成分含量。

化工原料主要成分含量的表示方法有很多,有的是以其中主要成分所占的重量百分比来表示,它是保证产品合格的基础要求。例如,隔膜固碱的一级品要求氢氧化钠含量大于等于96.00%,隔膜液碱一级品要求氢氧化钠含量大于等于42.00%,二级品要求氢氧化钠含量大于等于30.00%,水银液碱要求氢氧化钠含量大于等于45.00%等。值得注意的是,在用百分比来计算主要成分含量时,首先应指明是以哪种分子式为依据,否则容易产生误解。例如,表示元明粉的成分,若以含十个结晶水的硫酸钠为依据计算是99%,若以不含结晶水的硫酸钠为依据计算就是43.66%。有些化工原材料的纯度以它在使用时能起作用的有效部分的含量来表示。例如,漂白粉是以使用时放出的有效氯的重量百分比表示;立德粉是硫化锌和硫酸钡的混合物,按标准以其含硫化锌的重量百分比表示。电石主要用于产生乙炔气,电石标准规定以发气量(1千克电石与水作用在20℃和760mmHG压力下所产生的乙炔气的升数)来间接表示电石中碳化钙的含量。有些化工原料的主要成分是以体积百分比表示的。例如酒精,市售酒精浓度为95%,表示按体积计算,每100份酒精中含有95份纯酒精。

(3)相对密度。

液体化工产品的标准中常有密度或比重的指标。所谓密度,是指在规定温度下单位体积物质的质量,符号为ρ。需要说明的是,根据国家标准《化工产品密度、相对密度的测定》(GB/T4472—2011)中的规定,我国化工行业在过去习惯用的“比重”这一名称将逐渐停止使用,而改为使用“相对密度”。相对密度的高低是判定化工原料质量的一个重要指标。

3.农业生产资料的质量要求

(1)纯度。原药中有效成分的含量用百分率表示,称为纯度,这是评价原药质量的主要指标,有效成分含量百分比越高,原药质量越好。我国使用的农药质量标准是联合国粮食及农业组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)和世界卫生组织(World Health Organization,WHO)公布的农药原药质量标准,它要求农药纯度在90%以上。我国国家标准要求农药制剂的纯度不低于标明的含量,近年来开始允许在标明含量上下一定范围内变化。农药、化肥的有效成分含量是指发挥主要作用的组成物质的含量的多少。不同种类与品种的农药与化肥,其有效成分含量必须符合标准规定。对其杂质成分和有关物理指标也有限定,因为杂质成分的存在会相对降低有效成分的含量。农药、化肥的有关物理指标是指它的细度、溶解性与乳化能力。如对化肥一般要求水溶性强,而对农药粉剂要求细度均匀,对乳化剂农药要求乳化能力强等。

(2)农药产品的保质期。农药产品在生产出来之后,有时要留到下一年施用,若制剂质量标准中的各项指标有明显变化,农药施用后将无法保证防治效果。国际上各种农药制剂的保质期一般都在2年以上。在保质期内,产品质量标准中的各项指标均应合格。

(3)适用性。视各种农药、化肥的作用,做具体的选择。

(4)对人、畜、农作物的安全性。农药、化肥使用不当,会给农林产品带来污染,进而危害人类的生存,所以高效、低毒、低残留应成为农药、化肥开发与生产的指导思想。

三、影响货物质量的主要因素

决定货物质量的是设计、生产部门,而影响货物质量的是流通部门。货物在脱离生产领域之后,其自然质量已经形成。货物在从接收至交付的整个运输过程中,要经过运输、储存、销售等各个环节。货物质量会在外界因素如阳光、空气、温湿度、外力等的作用下发生各种各样的变化。如果在某个环节上不能采取相应的有效措施,或者遇上了不可抗拒的外界因素,那么货物产生质变或量变就难以避免。为了使货损货差减少到最低限度,相关人员必须熟悉并掌握物流生产各环节中货物质量下降及产生货损货差的原因,以便采取有效对策,加强货运质量的科学管理。

货损是指货物在运输、装卸和保管过程中质量上的损坏和数量上的确实损失。质量损坏包括货物受潮、污染、破损、串味、变质等。数量的确实损失包括海难、火灾、落水无法捞取、被盗、遗失等原因所导致的货物的灭失,以及货物的挥发、撒漏、流失等情况所造成的超过货物自然损耗的货物减量。

货差是指货物在运输过程中发生的溢短和货运工作中的差错。差错包括错转、错交、错装、错卸、漏装、漏卸,以及货运手续办理错误等原因造成的有单无货、有货无单或点数不准等单货不符、件数或重量溢短等。

(一)货物运输过程中

1.货物质量下降的原因

货物运输是货物从生产领域进入流通领域的必要条件。在运输过程中,货物质量会受到路程的远近、时间的长短、运输的气候条件、运输线路、运输方式、运输工具及装卸工具等因素的影响。例如,运输工具种类很多,包括火车、轮船、汽车、飞机和管道等。运输工具的选择必须充分考虑货物的性质,这样在运输过程中才能避免或减少外界因素对货物的影响,确保货物质量。又如,运输时的温度和湿度若不符合货物要求,必然会引起货物质量的变化,因此在运输时要保持安全的温湿度,同时避免货物受到风吹、日晒和雨淋的不良影响。

2.产生货损货差的原因

(1)货舱设备不完善。货舱在装货前的准备工作没有满足货物的要求,如仓促、勉强装货造成货损;货舱外板、甲板、舱口盖漏水或货舱开口造成货舱进水引起货损;货舱舱壁护板不全、通风设备失灵、舱内管道漏损等原因造成货损。

(2)保管不当。如装有需要进行呼吸的货物的货舱长期封闭致使货物发酵、霉烂、自热;通风不当造成货物霉腐、汗湿、燃爆;污水沟、污水井积水未及时排除而溢出,造成货物湿损、污损;对冷藏货没有满足货物保管的温湿度要求而引起货损等。

(3)不可抗力。如船舶在航行中遭遇到主观意志不可抗拒的海损事故(如碰撞、搁浅、触礁、沉船)、自然灾害(如台风、洪水、冰川)、军事拦阻、航道堵塞等而造成货损。

(4)货物搭配不当。如性质相互抵触的货物在同一运输工具中混装,致使货物发生串味、污染、溶化、腐蚀、发热和自燃等货损。

(二)货物储存过程中

1.货物质量下降的原因

货物储存是解决货物生产和消费的时间矛盾,促进货物流通正常进行的必要保证。货物在储存期间的质量变化与货物的耐储性、仓库内外环境条件、储存场所的适宜性、养护技术与措施、储存期的长短等因素有关。货物本身的性质是引起货物质量变化的内因,而仓储环境是质量发生变化的外因。通过一系列维护仓储货物质量的技术和措施,可以有效地控制货物储存的环境因素,减少或减缓外界因素对货物质量的破坏。如根据货物的性质来确定是储存在普通仓库还是专业仓库或者是特种仓库。对货物进行堆码和苫垫,对仓库的温湿度进行控制,确保货物的安全。根据货物的保存期和保质期保存,贯彻先进先出原则。

2.产生货损货差的原因

(1)库场设备不全。库内漏水漏电,露天场地苫垫设备不良,致使货物水湿、污损、燃烧等。

(2)库场清扫工作差。库场的清洗、干燥、除味、驱鼠、熏蒸、除毒等清扫工作不及时或没有满足货物性质的要求,致使货物受地脚污染,遭受虫蛀、鼠害等而造成货损。

(3)货物保管不当。性质相互抵触的货物同库堆存而造成串味、污染、腐蚀等货损;库内通风不当,造成货物汗湿;货物堆码过高,造成下层货物被压坏;残损货物未剔除而影响其他货物;防汛防盗工作未做好,造成货物严重受损、被盗等。

(4)货物交付不及时。如易腐货物、有生动植物货物到港未及时交付,致使货物腐烂、死亡、枯萎等。

(三)货物装卸过程中

1.货物质量下降的原因

货物装卸是指在同一地域范围内(如车站范围、工厂范围、仓库内部等)改变货物的存放、支承状态的活动。货物装卸活动的基本动作包括装车(船)、卸车(船)、堆垛、入库、出库以及连接上述各项动作的短程输送,是随运输和保管等而产生的必要活动。货物装卸过程是造成货物破损、散失、损耗、混合等损失的主要环节。例如袋装水泥纸袋破损和水泥散失主要发生在装卸过程中,玻璃、机械、器皿、煤炭等产品在装卸时最容易造成损失。因此,要合理进行货物的装卸过程,以减少货物的质量损失。

2.产生货损货差的原因

(1)装卸操作不当或违章操作。某些装卸工人操作不熟练或操作马虎,不按储运指示标志作业,如装卸易碎货物时没有轻拿轻放,司机没有稳起稳吊;装卸重大件时起吊绑扎位置不当,致使货物损坏;起吊货物超过吊杆安全负荷定额,装卸过程中拖钩、倒钩、游钩、“留山挖井”、乱摔乱扔等违章操作和野蛮装卸导致货物严重损坏。

(2)装卸设备或吊货工具不当。吊杆各部件过分磨损,吊货索、吊杆、滑车索具不良,工前工间又未认真检查,致使发生折断、松弛等情况,造成货物损坏;装卸作业中采用不适合货物的工具,如对袋装货物吊货时使用手钩造成袋破。

(3)装卸中气候变化的影响。在雨雪天进行装卸或对天气变化疏忽大意,下雪、雷雨时未能及时关舱或搭篷,造成货物水湿、溶化、燃烧;液体货物受炎热或严寒气温变化的影响,致使包装胀裂,造成溢漏损坏等。

(四)货物销售服务过程中

1.货物质量下降的原因

销售过程的服务主要包括货物的进货验收、入库短期存放、货物陈列、提货搬运、装配调试、包装服务、送货服务、技术咨询、维修和退换服务等。这些服务的质量高低都会对消费者购买的货物的质量产生影响。售前、售中、售后服务质量已逐渐被消费者视为货物质量的重要组成部分。如销售服务中的技术咨询,可以避免因消费者缺乏货物知识或不了解货物使用要求而导致的货物质量的下降,必要的指导可使消费者能够正确安装、使用和维护货物。

2.产生货损货差的原因

(1)货物运输包装不良。货物运输包装的强度不足,包装材料不适合货物的性质,包装内部结构、衬垫不当或使用有缺陷的旧包装等,致使货物发生破损、污损、断裂、脱落、散捆等。

(2)货物标志不清。货物标志字图不清楚、内容不完整规范或脱落,使运输标志、包装储运指示标志、危险货物标志难以辨认或欠缺,会造成错装错卸,致使装卸、堆存中发生货损货差事故。

(3)货物本身的自然属性所致。易腐货物少量腐烂变质,有生动植物的个别枯萎、死亡,橡胶老化,散装原油挥发、降质等,均是由货物本身自然属性的缺陷所引起的货损。

(4)收发货时数字不准。如理货、库场人员在收发、点垛、抄号、计数过程中统计的数字不准确,少收多报或多收少报等,或发生错装、漏装、混装。

(五)货物的自然减量

这部分内容在第一章第三节中有过阐述,在此不再赘述。

(六)货损货差的预防措施

为了保证货物质量,在货物运输、装卸及保管等各个环节上必须加强科学管理。具体预防对策如下:

(1)对货物实行全面质量管理,普遍建立质量管理小组,积极开展活动,将货运质量建立在严格的科学管理的基础上。

(2)掌握各类货物的特性、包装,熟悉装货船舶的性能、货舱位置,做好配积载工作,合理地选舱,避免性质互抵的货物混装一舱。

(3)做好安全操作规章的宣传教育工作,严格遵守操作规章制度,督促装卸工人爱护货物,操作时轻拿轻放,防止货物损坏。

(4)工前和工间应加强对装卸机械设备、吊货工具的安全检查,注意气候变化情况,做好充分准备,以防发生意外的货损货差事故。

(5)对进出口货物应把好货物验收质量关。理货、库场人员要认真检查货物包装、标志、品质、流向等状况,点清数量,剔除残损,认真办理货物交接工作,把好货物的出舱和进栈验收关,并依据货物堆存要求进行堆垛和存放。

(6)根据货物性质与流向情况及时做好库场和货舱的清扫工作,以及货物衬垫、苫盖和隔票工作,避免造成湿货、污损、混票、错漏装卸,影响货运质量。

(7)根据检疫法规的规定,对港口仓库要经常进行消灭有害生物的工作,包括消灭真菌、昆虫、老鼠等工作。大潮汛、台风期间必须做好货物的防潮、防台风工作。

(8)对理货、库场和其他管理人员进行爱护国家财产的思想教育,严格执行岗位责任制,鼓励他们钻研业务,经常进行调查研究,认真总结和改进工作,不断提高货运管理水平。

(9)加强对货主的货运规则宣传工作,取得货主的支持和配合,使其能按货运规则做好货物运输包装、标志工作,交付质量合格的货物,避免货运中发生数量或质量的变化事故。

第二节 货物标准及其构成

标准是人类由自然人进入社会共同生活实践成为社会人的必然产物,任何标准都是为了适应科学、技术、社会、经济等客观因素发展变化的需要而产生的。客观因素总是处于不断变动之中,因此,某一项标准所涉及的范围及其深度和广度也总是处于发展之中。

一、货物标准概述

(一)标准的概念

标准是用来衡量事物的典范和准则,或者说,标准是对需要统一协调的事物所做的统一规定。国家标准《标准化和有关领域的通用术语第一部分:基本术语》(GB/T3935.1—1996)对标准的定义是:标准是对重复性事物和概念所做的统一规定。它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础,经有关方面协商一致,由主管机构批准,以特定的形式发布,作为共同遵守的准则和依据。它说明:制定标准的领域和对象是需要协调统一的重复性事物和概念;制定标准的依据是科学技术和实践经验的综合成果;标准经有关方面在充分协商的基础上产生;标准的本质特征是统一,其自身有强制性、约束性和法规性;标准文件有自己的一套格式和制定、颁布程序。

(二)货物标准的概念

货物标准是指对货物质量及与质量相关的各个方面(包括货物的品名、规格、结构、性能、用途、使用方法、检验方法、包装、运输、储存等)作出的统一技术规定,是评定货物质量的基本依据和标准。货物标准是技术标准,所有正式生产的各类货物,都应符合相关货物商品标准。货物标准由主管部门批准,公布后便成为一种技术法规,具有法律效力。货物标准是货物生产、质量验收、监督检验、贸易洽谈、储存运输等的依据和准则,也是对货物质量争议作出仲裁的依据,对保证和提高商品质量,提高货物生产、流通和使用的经济效益,维护消费者和用户的合法权益等都具有重要作用。

(三)货物标准的重要性

货物标准是科学技术和生产力发展水平的标志,是推动生产力发展的手段之一。每种货物标准都积累了人们在该货物的流通过程中所获得的经验,对于促进生产、发展流通和指导消费起着非常重要的作用。

1.有利于贸易的顺利进行

在国际贸易中,通过货物标准的协调,可在世界范围内防止和消除贸易上的技术壁垒。通过采用较为先进的国际标准,可以提高本国产品在国际市场上的竞争力。实施本国的国家标准,可以保护本国消费者和生产经营者的利益,阻止国外不合格货物的进入。当对外贸易发生纠纷时,货物标准可以作为解决贸易争端的依据。

在国内贸易中,对货物规格、型号、质量、检验和包装等方面的要求,都会按标准规定,在合同中订立相关条款,从而使买卖双方有统一的尺度可遵循。这样既可以保证公平交易、平等竞争,也可以减少贸易当中的技术障碍和由于责任不清而引发的各种矛盾。

作为贸易壁垒,货物标准又可以限制货物的进口和销售,这一般通过严格技术标准、安全卫生规定、货物包装和标签要求、质量标志和认证制度、检验程序和手段以及计量单位等来实现。

2.有助于拉开货物差价

货物标准中质量指标所规定的质量水平,具体划分了该种货物使用价值的高低程度,从而为划分等级提供了依据。对货物收购和出售的价格,依据货物品级标准规定加以确定,有利于拉开货物差价,贯彻优质优价原则,从而能够更好地保护消费者的利益。

3.可以保证和提高货物质量

货物标准表达了生产和消费对货物质量及其相关方面的要求,是设计、生产、鉴定货物的技术准则和客观依据,是产销双方对货物质量发生争议时进行仲裁的依据,从而使货物质量在各个环节上得到保证。同时,由于货物标准的强制性具有法律效力,这也使货物质量得到了保证。

同样,货物标准也不是一成不变的,应根据实际情况及时进行修订,将科学研究新成果、新技术及实践中的先进经验,经过分析、比较和选择,加以综合后纳入标准,从而使货物质量不断得到提高。

4.可以更好地满足消费需要

货物标准的制定是在大量调查和分析后得出客观结果的基础上进行的。在货物标准的贯彻执行中,可以简化或优化货物品种,并发展多种货物组合的形式,将通用性较强的组合单元,按实际需要拼合成不同用途的新产品,既可以提高企业的应变能力,又能够快速、低成本地满足消费者的需要。

5.有利于资源利用和环境保护

通过货物标准的制定和贯彻执行,可以最大限度地利用和节约国家资源,尽可能地减少环境污染。如《日用安全火柴》标准(GB/T393—1994)的制定和贯彻为国家节约了大量木材;《啤酒瓶》标准(GB4544—1996)的制定和贯彻,有利于啤酒瓶的回收再利用,从而大幅度地减少了啤酒瓶的生产数量。

(四)货物标准的分类

1.按实施方式不同分类

按照实施方式的不同,货物标准可分为强制性标准和推荐性标准两类。

强制性标准又称法规性标准,是指由法规规定要强制实行的标准。标准制定之后,在需要使用此类标准的部分必须贯彻执行。《中华人民共和国标准化法》(以下简称《标准化法》)规定,保障人体健康及人身、财产安全的标准,法律和行政法规强制执行的标准,均属于强制性标准。

根据中国国家标准化管理委员会办公室于2002年2月24日发布并施行的《关于加强强制性标准管理的若干规定》,强制性标准或强制条文的内容包含以下几点:

(1)有关国家安全的技术要求。

(2)保护人体健康和人身、财产安全的要求。

(3)产品及产品生产、储运和使用中的安全、卫生、环境保护等技术要求。

(4)工程建设的质量、安全、卫生、环境保护要求及国家需要控制的工程建设的其他要求。

(5)污染物排放限值和环境质量要求。

(6)保护动植物生命安全和健康的要求。

(7)防止欺骗,保护消费者利益的要求。

(8)维护国家经济秩序的重要产品的技术要求。

推荐性标准又称自愿性标准,是除强制性标准以外的,企业自愿采用、自愿认证的标准。国家采取优惠措施,鼓励企业采用推荐性标准。国际标准也是推荐性标准。

2.按存在形式不同分类

按照存在形式的不同,货物标准可分为文件标准和实物标准两类。

文件标准是用特定格式的文件,通过文字、表格、图样等形式,表达全部或部分货物质量有关方面技术内容的统一规定。目前,绝大多数货物标准是文件标准。

实物标准是对某些难以用文字准确表达的色、香、味、形、手感、质地等质量要求,由标准化机构或指定部门用实物做成与文件标准规定的质量标准完全或部分相同的标准样品,按一定的程序发布,作为文件标准的补充,用以鉴别货物质量和评定等级。

3.按标准化的对象和作用不同分类

按照标准化的对象和作用的不同,货物标准可分为基础标准、产品标准、卫生标准、安全标准、方法标准和环境保护标准。

(1)基础标准。它是指在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用,具有广泛指导意义的标准。如:名词、术语、符号、代号、标志、方法等标准;计量单位制、公差与配合、形状与位置公差、表面粗糙度、螺纹及齿轮模数标准;优先数系、基本参数系列、系列型谱等标准;图形符号和工程制图;产品环境条件及可靠性要求等。

(2)产品标准。它是指为保证产品的适用性,对产品必须达到的某些或全部特性要求所制定的标准,包括品种、规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存要求等。

(3)卫生标准。它是指为保护人体健康,对食品、医药及其他方面的卫生要求所制定的标准。

(4)安全标准。它是指以保护人和物的安全为目的而制定的标准。

(5)方法标准。它是指以试验、检查、分析、抽样、统计、计算、测定、作业等各种方法为对象而制定的标准。

(6)环境保护标准。它是指为保护环境和有利于生态平衡而对大气、水体、土壤、噪声、振动、电磁波等的环境质量、污染管理、监测方法及其他事项制定的标准。

4.按标准化性质不同分类

按照标准化性质的不同,货物标准可分成技术标准、管理标准和工作标准三大类。

技术标准是指对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。它不仅是从事生产、建设工作的技术依据,而且是货物流通过程中的技术依据。技术标准包括基础技术标准、产品标准、工艺标准、检测试验方法标准及安全、卫生、环保标准等。

管理标准是指对标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准。管理标准一般包括管理基础标准、技术管理标准、经济管理标准、行政管理标准、生产经营管理标准等。

工作标准是指对标准化领域中需要协调统一的工作事项所制定的标准,是对工作的责任、权利、范围、质量要求、程序、效果、检查方法、考核办法所制定的标准,通常包括基础工作、工作质量、工作程序和工作方法等方面的标准。

5.按成熟程度不同分类

按照成熟程度的不同,货物标准可分为正式标准和试行标准两类。

绝大多数标准都是正式标准。试行标准与正式标准具有同样的效用,同样具有法律约束力,其标准号与正式标准号的表示方法相同,只是在封面的右下角注明“试行至××××年××月××日”字样。试行标准大多在试行两三年后,经过讨论修订再作为正式标准颁布。

此外,标准按照其适用领域和有效范围的不同,还可分为不同的层次、级别,如国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准、企业标准;按其适用范围分为出口货物标准和内销货物标准;按其使用要求分为生产型标准和贸易型标准;按其保密程度分为公开标准和内控标准。

二、货物标准的内容

货物标准一般由概述部分、正文部分和补充部分三个主要部分构成。我国货物标准包括以下六个方面的基本内容。

(一)标准的主要内容、适用范围和引用标准

在标准中,首先需要简要说明该项规定的主要内容、适用范围和应用领域以及不适用的范围,其次应列出和注明该标准所引用的所有其他标准的代号、编号和名称。在货物标准中,应说明该项标准适用于哪种产品,加工制造该产品的原料、方法,以及该产品的用途等。

例如,国家标准《食品安全国家标准 不锈钢制品》(GB9684—2011)对食具容器的定义作出明确规定:用于生产、加工、烹饪和盛放各种食品的炊具、餐具、食具及其他容器。餐具包含用于直接接触食品的刀、叉、匙、筷等用餐工具。食具容器中直接接触食品的主体为不锈钢,感官要求为接触食品的表面应光洁,无污垢、锈迹,焊接部应光洁,无气孔、裂缝和毛刺。

(二)分类

分类是货物(产品)标准技术内容的重要组成部分,一般是指货物(产品)分类原则与分类表示方法。分类原则是货物(产品)分类的依据,通常按其成分、性状、结构或其他特性进行分类。如电子类货物按结构、使用特性分类,化工类货物按化学分子式或结构分类。同一类货物再按尺寸、溶剂或其他成分分成不同规格。分类的目的在于合理地规定货物的品种、型号和规格,以便用户选择和组织生产与经营。

例如,国家标准《苹果冷藏技术》(GB/T8559—2008)中对苹果的分类作出规定:中熟品种为元帅、红星、红冠、红玉和金冠;晚熟品种为鸡冠、秦冠、倭锦、甜香蕉、青香蕉、大国光、国光、富士。

(三)规定商品质量指标和对各类、各级商品的具体要求

这是商品标准的中心内容,具体包括商品的技术要求、感官特性、物理特性、化学特性、稳定性、可靠性、能耗指标、材料要求、工艺要求、环境条件、有关质量保证、卫生、安全和环境保护方面的要求以及质量等级规定等,此外还有各级各类商品应达到的质量水平及按某些指标规定的等级范围。

质量指标一般与商品的使用价值密切相关,这些指标直接关系到工业品商品的适用性、使用寿命、安全卫生性及外观,关系到食品商品的色香味、外形、营养价值及卫生性。质量指标既是生产部门、商业部门全面准确评价商品质量的技术依据,也是商业部门做好采购,满足用户或消费者需要的根本保障。

例如,国家标准《食品安全国家标准 速冻面米制品》(GB19295—2011)适用于预包装速冻面米制品,规定速冻面米制品是以小麦粉、大米、杂粮等谷物为主要原料,或同时配以肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、果料、糖、油、调味品等单一或多种配料为馅料,经加工成型(或熟制)、速冻而成的食品。其速冻要求是使产品迅速通过其最大冰结晶区域,当平均温度达到-18℃时,完成冻结加工工艺的冻结方法。产品贮存、销售温度应控制在-18℃以下,温度波动应控制在2℃以内,运输过程中最高温度不高于-12℃,且要求原料和感官指标均符合国家标准规定。

(四)规定试验方法

试验方法是为考核与判定货物质量是否符合标准要求,而对试验方法、程序手段以及试验结果分析处理等所作出的具体规定。它包括:试验项目,试验原理和方法,试验用仪器、设备及其种类、规格,试验用试剂种类、规格及其配制方法,试验的环境条件,准备工作和试验程序,试验结果的计算、分析,试验记录和试验报告等。

例如,国家标准《食品安全国家标准 乳和乳制品中黄曲霉毒素M1的测定》(GB5413.37—2010)中规定了乳和乳制品中黄曲霉毒素M1的测定方法。试剂和原料除非另有规定,该方法中所用试剂均为分析纯,水为GB/T6682中规定的一级水。黄曲霉毒素M1标准储备溶液的配备:分别称取标准品黄曲霉毒素M10.01mg(精确至0.01mg),用三氯甲烷溶液定容至10ml。标准溶液的浓度为0.01mg/ml。溶液需转移至棕色玻璃瓶中,在-20℃的电冰箱内保存备用。

(五)规定检验规则

检验规则包括检验项目,抽样方法和用具、数量,样品检验前的处理和封存方法,检验方法,检验结果的评定,检验不合格时的处理方法,复验方法。

例如,国家标准《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763—2016)中规定,小麦中2,4滴钠盐最大残留限量为2mg/kg,谷物的测定按照GB/T5009.175规定的方法。柑橘中2钾4氯(钠)(MCPA)的最大残留限量为0.1mg/kg,水果的检测按照GB/T20769中规定的方法测定。标准中残留物是指由于使用农药而在食品、农产品和动物饲料中出现的任何特定物质,包括被认为具有毒理意义的农药衍生物,如农药转化物、代谢物、反应产物及杂质等。最大残留限量(MRL)是在食品或农产品内部或表面法定允许的农药最大浓度,以每千克食品或农产品中农药残留的毫克数(mg/kg)表示。

(六)规定商品的包装、标志、储存和运输条件

在标准中必须明确规定商品的包装、标志、储存和运输要求,以保证商品质量在从出厂到交付使用的过程中不受损失。

为了使商品从出厂到交付使用的整个过程中质量不致受损,标准中必须对商品的标志、标签、包装制定合理的统一规定。内容包括:制造商或销售商的商标、牌号或型号;搬运说明、危险警告、制造日期等;包装材料、包装技术与方式;每件包装中商品的数量、质量和体积。

对运输的要求,一般规定运输方式(工具)、运输条件以及运输装卸应注意的事项等;对储存的要求,一般规定储存场所、条件、方法,搬运、堆垛方法,以及储存期限和抽检时间等。

例如,国家标准《苹果冷藏技术》(GB/T8559—2008)中对苹果的冷藏作出规定:入库时苹果的质量要求应当是洁净新鲜的,无明显机械伤,无虫口,无任何可见的真菌或细菌侵染的病斑。产地入库时机械伤果不能超过3%,销地入库时机械伤果不能超过10%。红星、红冠和元帅苹果入库前硬度不低于6kg/cm2;可溶性固形物不低于11%。入库前进行库房灭菌消毒并及时通风换气;入库时库房温度应预先降至-2℃~0℃。为便于检查、盘点和管理,垛位不宜过大,入满库后应及时填写货位标签和平面货位图。

三、货物标准的级别

(一)我国货物标准的级别

《标准化法》将我国标准分为国家标准、行业标准与专业团体标准、地方标准、企业标准四级。

1.国家标准

国家标准是指由国家标准化主管机构批准发布的,对全国的经济、技术发展具有重大意义的,必须在全国范围内统一的标准。国家标准由国务院标准化行政主管部门编制计划,组织国务院有关主管部门或专业标准化技术委员会提出草案,一般是报国家质量技术监督局审批和发布,也有由农业农村部等国务院有关行政主管部门审批和发布的;特别重大的,报国务院审批和发布。根据《国家标准制定程序的阶段划分及代码》,我国国家标准制定程序划分为9个阶段。

(1)预阶段:全国专业标准化技术委员会提出标准计划项目建议。

(2)立项阶段:国务院标准化行政主管部门对上报的国家标准新工作项目建议统一汇总、审查、协调、确认。立项阶段的时间周期一般不超过3个月。

(3)起草阶段:自全国专业标准化技术委员会落实计划,组织项目的实施起,至标准起草工作组完成标准征求意见稿止。起草阶段的时间周期一般不超过10个月。

(4)征求意见阶段:自起草工作组将标准征求意见稿发往有关单位征求意见起,经过收集、整理回函意见,提出征求意见汇总处理表,至完成标准送审稿止。征求意见阶段的时间周期一般不超过2个月,这一阶段的任务为完成标准送审稿。

(5)审查阶段:自技术委员会收到起草工作组完成的标准送审稿起,经过会审或函审,至工作组最终完成标准报批稿止。

(6)批准阶段:自国务院有关行政主管部门(或技术委员会)、国务院标准化行政主管部门收到标准报批稿起,至国务院标准化行政主管部门批准发布国家标准止。

(7)出版阶段:自国家标准出版单位收到国家标准出版稿起,至国家标准正式出版止。出版阶段的时间周期一般不超过3个月,这一阶段的任务为提供标准出版物。

(8)复审阶段:复审周期一般不超过5年。

(9)废止阶段:已无存在必要的国家标准,由国务院标准化行政主管部门予以废止。

国家标准包括技术术语、符号、代号(含代码)、文件格式、制图方法等的通用技术语言要求和互换配合要求;保障人体健康和人身、财产安全的技术要求,包括产品的安全、卫生要求,生产、储存、运输和使用中的安全、卫生要求,工程建设的安全、卫生要求,环境保护的技术要求;基本原料、材料、燃料的技术要求;通用基础件的技术要求;通用的试验、检验方法;工农业生产、工程建设、信息、能源、资源和交通运输等通用的管理技术要求;工程建设的勘察、规划、设计、施工及验收的重要技术要求;国家需要控制的其他重要产品和工程建设的通用技术要求。

国家标准的代号包括:强制性国家标准GB、推荐性国家标准GB/T(“T”是推荐的意思)、国家标准化指导性技术文件GB/Z、工程建设国家标准GBJ(现为GB50×××系列标准)、国家职业卫生标准GBZ、国家军用标准GJB。

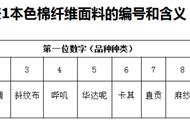

国家标准的编号由国家标准的代号、标准发布顺序号和标准发布年代号组成。例如《棉本色纱线》的编号为GB/T398—2008。

国家标准的顺序编号是按批准发布的顺序而编的。这种编号并不是事先安排好的,而是按照发布顺序依次编排。每个标准号只代表一个标准,故当某序号的标准作废后,此标准号也作废,不再作他用。

值得说明的是,同一家族的国家标准由于不能同时制定、审批和发布,按顺序编号的话,就会被其他标准占据一些标准号,导致无法保持同家族标准号的连续性。为克服这个缺陷,对该种标准采用总号和分号相结合的方法,即令同家族的标准使用同一总号,不同的标准使用不同的分号。在同一总号和不同分号之间用一个圆点隔开。例如,GB/T1.1—2009为《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》,即1号标准是关于“标准化工作导则”的,其中第一分号(“.1”)是关于“标准的结构和编写”的。而GB/T1.2为《标准化工作导则第2部分:标准制定程序》,即1号标准中第二分号(“.2”)是关于“标准制定程序”的。

国家标准的发布年份用四位阿拉伯数字表示,与标准顺序号用一短横线连接。如GB/T1.1—2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》,是指2009年批准发布的第1.1号推荐性国家标准。GB/T6536—2010《石油产品常压蒸馏特性测定法》,是指2010年批准发布的第6536号推荐性国家标准。值得说明的是,1996年之前可以仅使用两位阿拉伯数字表示年份。如GB2829—81是指1981年批准发布的第2829号强制性国家标准《周期检查计数抽样程序及抽样表》。

2.行业标准与专业团体标准

根据《标准化法》的规定,行业标准是由我国各主管部、委(局)批准发布,在该部门范围内统一使用的标准。例如邮政、机械、建筑、化工、冶金、纺织、交通、能源、农业、林业、水利等行业的相关部门,都制定有行业标准。

行业标准是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一技术要求而制定的标准。行业标准不得与有关国家标准相抵触,在相应的国家标准实施后,应立刻废止。有关行业标准之间应保持协调、统一,不得重复。行业标准由行业标准归口部门统一管理。行业标准的归口部门及其所管理的行业标准范围,由国务院有关行政主管部门提出申请报告,经国务院标准化行政主管部门审查确定,并公布该行业的行业标准代号。

行业标准包括:技术术语、符号、代号(含代码)、文件格式、制图方法等通用技术语言要求;工农业产品的品种、规格、性能参数、质量指标、试验方法以及安全、卫生要求;工农业产品的设计、生产、检验、包装、储存、运输、使用、维修方法以及生产、储存、运输过程中的安全、卫生要求;通用零部件的技术要求;产品结构要素和互换配合要求;工程建设的勘察、规划、设计、施工及验收的技术要求和方法;信息、能源、资源、交通运输的技术要求及其管理技术等要求。

行业标准分为强制性标准和推荐性标准。属于强制性行业标准的有:药品行业标准、兽药行业标准、农药行业标准、食品卫生行业标准;工农业产品及产品生产、储运和使用中的安全、卫生行业标准;工程建设的质量、安全、卫生行业标准;重要的涉及技术衔接的技术术语、符号、代号(含代码)、文件格式和制图方法行业标准;互换配合行业标准;行业范围内需要控制的产品通用试验方法、检验方法和重要的营业产品行业标准。其他行业标准是推荐性行业标准。

行业标准代号由大写汉语拼音字母组成。行业标准的编号由行业标准的代号、标准发布顺序号及标准发布年代号组成。与国家标准一样,有些同一行业的标准不能同时制定、审批、发布时,为保持标准号的连续,对这类标准也采用总号和分号相结合的方法。例如,YY0714.2—2009《牙科学 活动义齿软衬材料 第2部分:长期使用材料》,是指0714号标准是关于“牙科学活动义齿软衬材料”的,其中第二分号(“.2”)是指“长期使用材料”。行业标准的发布年份用四位阿拉伯数字表示,与标准顺序号用一短横线连接。如YZ113—1996,是指1996年批准发布的第113号强制性邮政行业标准;QB/T1862—1996,是指1996年批准发布的第1862号推荐性轻工行业标准。

有些国家的专业团体(学会、协会或其他民间团体)也发布了一些行业性标准,其中有些标准是国际上公认的权威标准,它们为行业提供了很好的技术规范并被各国广泛采用,通常也可视为行业标准。例如,美国材料与试验协会(American Society for Testing and Materials,ASTM)、英国劳氏船级社(Lloyd's Register of Shipping,LR)等颁布的技术标准。

3.地方标准

地方标准由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门统一编制计划、组织制定、编审、编号和发布。地方标准在相应的国家标准或行业标准实施后,应立即废止。

地方标准是指在没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的情形下制定和使用的标准。它包括:工业产品的安全、卫生要求;药品、兽药、食品卫生、环境保护、节约能源、种子等法律、法规规定的要求;其他法律、法规规定的要求。

汉语拼音字母“DB”,加上省、自治区、直辖市行政区划代码前两位数,组成强制性地方标准代号;再加上斜线和“T”,组成推荐性地方标准代号。地方标准的编号,由地方标准的代号、标准发布顺序号和标准发布年代号三部分组成。例如吉林省强制性地方标准代号DB22,吉林省推荐性地方标准代号DB22/T。

各省、自治区、直辖市行政区划代码如下:

北京市110000、湖南省430000、天津市120000、广西壮族自治区450000、河北省130000、广东省440000、山西省140000、内蒙古自治区150000、海南省460000、四川省510000、辽宁省210000、黑龙江省230000、吉林省220000、云南省530000、贵州省520000、西藏自治区540000、上海市310000、江苏省320000、陕西省610000、浙江省330000、甘肃省620000、安徽省340000、青海省630000、福建省350000、河南省410000、江西省360000、山东省370000、新疆维吾尔自治区650000、湖北省420000、台湾省710000、宁夏回族自治区640000。

4.企业标准

企业标准是指由企业制定发布、在该企业范围内统一使用的标准。企业生产的产品没有国家标准、行业标准和地方标准的,应当制定相应的企业标准,作为组织生产的依据。对已有国家标准、行业标准或者地方标准的,鼓励企业制定严于国家标准、行业标准或者地方标准要求的企业标准,在企业内部使用。

企业标准一经制定颁布,即对整个企业具有约束性,是企业法规性文件,且没有强制性企业标准和推荐性企业标准之分。

企业标准的代号由汉字“企”的大写拼音首字母“Q”加斜线再加企业代号组成,企业代号可用大写拼音字母或阿拉伯数字或两者兼用组成。企业代号按中央所属企业和地方企业分别由国务院有关行政主管部门或省、自治区、直辖市政府标准化行政主管部门会同同级有关行政主管部门加以规定。如“粤Q”“京Q”。企业标准的编号由企业标准的代号、标准发布顺序号和标准发布年代号(四位数)组成。例如,企业代号为02LAB的某厂,于2018年发布的《土壤调理剂》标准为该厂历年来发布的第3个标准,则该标准的标准号为Q/02LAB003—2018。

(二)国际货物标准的级别

为了提高我国产品质量和生产技术水平,适应发展社会主义市场经济和国际贸易的需要,国家鼓励企业采用国际标准和国外先进标准,这有利于吸收国外先进的科学技术,有利于消除国际贸易上的技术壁垒,开拓国际市场,扩大货物的出口,是提高进出口货物质量、技术水平和经济效益的重要手段。

采用国际标准和国外先进标准,是指将国际标准或国外先进标准的内容,经过分析研究,不同程度地转化为我国各级标准,并贯彻实施。

按我国标准采用国际标准或国外先进标准的程度,分为等同采用、等效采用和非等效采用。等同采用,是指采用时技术内容相同,没有或仅有编辑性修改,编写方法完全相对应;等效采用,是指采用时主要技术内容相同,技术上只有很小差异,编写方法不完全相对应;非等效采用,是指采用时技术内容有重大差异。对国际标准(不包括即将制定完成的国际标准)的采用程度,在我国标准的封面和首页上的表示方法如下:

(1)GB××××—××(idt ISO××××—××××)等同。

(2)GB××××—××(eqv ISO××××—××××)等效。

(3)GB××××—××(neq ISO××××—××××)非等效。

从世界范围来说,标准通常被分为国际标准、区域标准、国家标准、行业或专业团体标准以及公司(企业)标准五级。

1.国际标准

国际标准是指由国际标准化组织、国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,IEC)、国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)制定的标准,以及经国际标准化组织认可并收录到《国际标准题录索引》中的其他国际组织所制定的标准。

国际标准化组织是目前世界上最大、最具权威性的国际标准化专门机构。1946年10月14日至26日,英、美、法、苏联等25个国家的64名代表在伦敦正式表决通过建立国际标准化组织。1947年2月23日,ISO章程得到15个国家标准化机构的认可,ISO正式宣告成立。ISO的成立目的和宗旨是:“在全世界范围内促进标准化工作的开展,以便于国际物资交流和服务,并扩大在知识、科学、技术和经济方面的合作。”其主要职责是制定国际标准,协调世界范围的标准化工作,组织各成员和技术委员会进行情报交流,以及与其他国际组织进行合作,共同研究有关标准化问题。

国际电工委员会成立于1906年,是世界上最早的非政府间国际标准化组织,总部设在日内瓦。其宗旨是促进电工、电子领域产品国际标准、认证标准和指南文件的制定及相关的国际与区域性标准化方面的合作。国际电工委员会下设中央秘书处、理事会、执委会、ISO/IEC联合技术委员会、未来高新技术顾问委员会、合格评定局、无线电干扰委员会及技术委员会和分技术委员会。

国际电信联盟是联合国的一个专门机构,是国际电信界最权威的标准制定和修订组织,总部设在日内瓦。1932年,来自70个国家和地区的代表聚首西班牙马德里,通过了将1865年5月17日成立的“国际电报联盟”改为“国际电信联盟”的决议。1947年10月15日,经联合国同意,国际电信联盟成为联合国的一个专门机构。

其他与国际标准化有关的国际组织有国际人造纤维标准化局(BISFA)、食品法典委员会(CAC)、关税合作理事会(CCC)、国际照明委员会(CIE)、国际无线电干扰特别委员会(CISPR)、国际原子能机构(IAEA)、国际航空运输协会(IATA)、国际民用航空组织(ICAO)、国际辐射单位和测量委员会(ICRU)、国际乳品联合会(IDF)、国际图书馆协会联合会(IFLA)、国际制冷学会(IIR)、国际劳工组织(ILO)、国际海事组织(IMO)、国际橄榄油理事会(IOOC)、国际放射防护委员会(ICRP)、国际兽疫局(OIE)、国际法制计量组织(OIML)、国际葡萄与葡萄酒局(OIV)、国际铁路联盟(UIC)、联合国教科文组织(UNESCO)、世界卫生组织(WHO)、世界知识产权组织(WIPO)。

2.区域标准

区域标准是由世界某一区域性标准化组织制定的标准。世界较著名的区域性标准化组织有欧洲标准化委员会(CEN)、欧洲电工标准化委员会(CENELEC)、泛美标准化委员会(COPANT)、欧洲电信标准化协会(ETSI)、欧洲海事数据模型产品交换标准协会(EMSA)、阿拉伯工业发展和矿业组织(AIDMO)。制定区域标准的目的在于促进区域性标准化组织成员开展贸易,便于该地区的技术合作和技术交流,协调该地区与国际标准化组织的关系。

3.国外先进标准

国外先进标准是指国际上有权威性的区域标准和世界主要经济发达国家的国家标准,包括英国国家标准(BS)、美国国家标准(ANSI)、法国国家标准(NF)、日本工业标准(JIS),以及其他国家的某些世界先进标准(国外知名产品或知名公司标准)、国际通行的团体标准。

第三节 货物标准化

一、货物标准化概述

(一)标准化的概念

国际标准化组织对标准化的定义是:“标准化主要是对科学、技术与经济领域内重复应用的问题给出解决办法的活动,其目的在于获得最佳秩序。一般来说,其包括制定、发布与实施标准的过程。”

标准化的对象是“在经济、技术、科学及管理等社会实践中”的“重复性事物和概念”。从企业的角度看,企业的经济活动、技术活动、科研活动和管理活动的全过程及其要素具有“重复性”,都可以进行标准化。所谓“重复性”,是指同一事物和概念反复或重复多次运用,如同一产品的反复生产,同一检验方法的反复多次运用,同一管理事项的重复进行等。这些事物和概念的多次重复运用便产生了按统一标准进行的客观需求。在反复进行中如果没有统一的标准可遵循,全部企业活动也就失去了统一的衡量准则和尺度,企业也就无法进行正常的生产和管理活动。

(二)货物标准化的概念

所谓货物标准化,是指在货物流通的各个环节中推行货物标准的活动。它是货物标准制定、发布、贯彻实施和修订的整个动态实践的过程。货物标准化包括名词术语统一化,货物质量统一化,货物零部件统一化,货物检验方法标准化,货物包装、储存、运输、养护标准化和规范化等内容。

货物标准化是发展经济必不可少的一项基础工作,是发展社会生产力、提高货物质量和全社会效益的重要工作。由于货物标准化活动涉及面广,专业技术要求很高,政策性很强,因此必须遵循统一管理与分工管理相结合的标准化体制。

二、货物标准化的形式

货物标准化的形式是由标准化内容决定的,并随着标准化内容的发展而变化,它是货物标准化过程的表现形态,也是货物标准化的方法。货物标准化有多种形式,每种形式都表现不同的内容,针对不同的标准化任务,达到不同的目的。标准化的形式又有其相对的独立性和自身的继承性,并反作用于内容。

货物标准化的形式主要有简化、统一化、系列化、通用化、组合化五种。

(一)简化

简化是指在一定范围内缩减货物的类型数目,使之在一定时间内满足一般需要的形式。简化是货物标准化的初级形式,也是实践中应用比较广泛的一种形式。它是控制货物复杂性、防止多样性自由泛滥的一种手段。通过简化确立的货物品种构成,不仅对当前的生产有指导意义,而且在一定时期、一定范围内能预防和控制不必要复杂性的产生。

简化一般是在事后进行的,也就是在货物的多样化已经发展到一定规模后,才对货物的类型数目加以缩减。在科学的基础上,通过合理的简化,可以去掉不必要的货物类型及同类货物中多余的、重复的和低功能的货物品种,使货物构成更加合理,为新的货物类型、品种、规格的出现以及多样化的合理发展扫清障碍。因此,简化是货物系统发展的外在动力,是对货物类型、品种进行有意识控制的一种有效形式。

(二)统一化

统一化是指把同类货物两种以上的表现形式归并为一种或限定在一定范围内的货物标准化形式。它是货物标准化活动中内容最广泛、应用最普遍的一种形式。

统一化的实质是使货物的形式、功能(效用)或其他技术特征具有一致性,并把这种一致性通过货物标准以定量化的方式确定下来。因此,统一化与简化的概念是有区别的,前者着眼于取得一致性,即从个性中提炼共性;后者着眼于精练,即合理地保留若干品种。

在统一化活动中,要运用预测技术和经济效果分析等方法,准确地确定统一的时机。通过调查研究,合理规定货物的哪些指标应该统一,哪些不需要统一;哪些指标要严格统一,哪些指标要灵活统一;准确规定指标的水平和灵活的尺度。

统一化分为两类:一类是绝对的统一,不允许有任何灵活性,如各种编码、代号、标志、名称、计量单位、运动方向(开关的转换方向、电机轴的旋转方向、交通规则)等;另一类是相对的统一,统一中还讲究灵活,如货物的质量标准是对该类货物的质量进行的统一,但质量指标却允许有灵活性(如分等规定、指标上下限、公差范围等)。

(三)系列化

系列化是对同一类货物中的一组货物进行标准化的一种形式,它是标准化的高级形式。它通过对同一类货物发展规律的分析研究和对国内外货物发展趋势的预测,结合我国的生产技术条件,经过全面的技术经济比较,对货物的主要参数、型号、尺寸、基本结构等作出合理的规划安排,以协调同类货物和配套货物之间的关系。可见,系列化是使某一类货物系统的结构优化、功能最佳的标准化形式。

货物系列化一般包括制定货物基本参数系列、编制货物系列型谱和进行货物系列设计三个方面。货物基本参数系列是将货物的基本参数按一定的规律排列形成的数列,是指导货物生产厂家发展货物品种、指导用户选用货物的最基本数据,它也关系到这种货物是否能够与相关货物配套协调及能否取得较好的经济效益。货物系列型谱是行业部门根据国民经济发展和市场的需要,对国内外同类货物的生产发展和需求状况进行分析后,对基本参数系列所限定的货物进行型式规划,把基型货物和变型货物的关系及品种发展的总趋势用图表反映出来所形成的一个简明的品种系列表。它是该货物品种发展规划的一种表现形式,既有助于选择货物发展方向、制定货物技术发展规划,也为合理安排货物生产及整顿现有货物、发展变型货物提供依据,还可以防止企业盲目设计没有发展前景的品种。货物系列设计是以基型为基础,对整个系列货物进行的技术设计或施工设计,它是有效的统一化,能有效地防止全国范围内同类货物型式、规格的杂乱,能集中研究和设计优势,做到最大限度地节约设计力量。同时,系列设计的货物基础件通用性好,易于根据市场动向和消费者的特殊要求机动灵活地发展新品种,也便于组织专业化协作生产和配套维修。

(四)通用化

通用化是指在相互独立的系统中选择和确定具有功能互换性或尺寸互换性的子系统单元的标准化形式。通用化要以互换性为前提。所谓互换性,是指不同时间、不同地点制造出来的货物或零件,在装配、维修时不必经过修整就能任意替换使用的性质。

通用化要求在货物系列设计时要全面分析货物的基型系列和变型系列中零部件的共性和个性,从中选择具有共性的零部件定为通用件或标准件。在单独设计某一货物时,尽量采用已有的通用件;新设计零部件时,要充分考虑到能为日后的新货物所采用,使其逐步发展为通用件或标准件。

(五)组合化

组合化是指按照标准化的原则,设计并制造一系列通用性较强的单元,根据需要拼合成不同用途的货物的一种标准化形式。组合化是受积木玩具的启发而发展起来的,所以,也有人称之为“积木化”。

组合化的特殊之处是将统一化的单元组合为具有某种功能的货物体,这个货物体又能重新拆装,组成新的结构。统一化单元可以多次重复利用。

在货物设计、生产过程以及使用过程中都可以运用组合化的方法。如生产厂家首先选择或设计标准单元和通用单元(组合元),同时预先制造和储存一定数量的标准组合元,根据需要组装成不同用途的货物。

组合化的原则和方法已经广泛应用于机械产品、仪表产品、工艺产品、家具产品等的设计和制造中。在建筑行业也广泛采用组合式建筑结构,计算机软件的开发也运用了这一方法,并都显示出明显的优越性。

三、标准化与贸易壁垒

标准化是连接国际贸易和国际技术合作的技术纽带,通过标准化,能够很好地解决货物交换中的质量、安全、可靠性和互换性配套等问题。标准化的程度直接影响到贸易中技术壁垒的形成和消除。因此,《世界贸易组织贸易技术壁垒协议》(Agreement on Technical Barriers to Trade of the World Trade Organization,WTO/TBT)指出:“国际标准和符合性评定体系能为提高生产效率和便利国际贸易作出重大贡献。”

在国际贸易中,贸易壁垒泛指一国采取、实施或者支持的对国际贸易造成不合理障碍的立法、政策、行政决定、做法等。

(一)贸易壁垒的界定

在贸易壁垒的界定上,世界贸易组织(World Trade Organization,WTO)框架下关于贸易壁垒的协议——《世界贸易组织贸易技术壁垒协议》没有对贸易壁垒进行界定。

我国2002年颁布的《对外贸易壁垒调查暂行规则》第3条对贸易壁垒界定如下:“外国(地区)政府实施或支持实施的措施,具有贸易扭曲效果,符合下列情形之一的,视为贸易壁垒:(1)该措施违反该国(地区)与我国共同参加的多边贸易条约或与我国签订的双边贸易协定。(2)该措施对我国产品或服务进入该国(地区)市场或第三国(地区)市场造成或可能造成不合理的阻碍或限制。(3)该措施对我国产品或服务在该国(地区)市场或第三国(地区)市场的竞争力造成或可能造成不合理的损害。”“外国(地区)政府未能履行与我国共同参加的多边贸易条约或与我国签订的双边贸易协定规定的义务的,该做法亦视为贸易壁垒。”

(二)贸易壁垒的种类

贸易壁垒的表现形式繁多,以贸易壁垒影响的贸易种类为标准,可以把贸易壁垒分为以下五种:

(1)关税壁垒(tariff barriers)。关税壁垒是指进出口货物经过一国关境时,由该国政府所设置的海关向进出口商征收关税所形成的一种贸易障碍。按征收关税的目的来划分,关税分为两种:一是财政关税,其主要目的是增加国家财政收入;二是保护关税,即为保护本国经济发展而对外国货物的进口征收高额关税。保护关税越高,保护的作用就越大,甚至实际上等于禁止进口。

(2)非关税壁垒(non-tariff barriers)。非关税壁垒是指除关税以外的一切限制进口措施所形成的贸易障碍,又可分为直接限制和间接限制两类。直接限制是指进口国采取某些措施,直接限制进口货物的数量或金额,如进口配额制、进口许可证制、外汇管制、进口最低限价等。间接限制是通过对进口货物制定严格的条例、法规等间接地限制货物进口,如歧视性的政府采购政策,苛刻的技术标准、卫生安全法规,检查和包装、标签规定,以及其他各种强制性的技术法规。

(3)妨碍与贸易有关的投资的措施。

(4)妨碍服务贸易的措施。

(5)妨碍与贸易有关的知识产权的措施。

(三)技术性贸易壁垒

技术性贸易壁垒是指那些具有强制性和非强制性的、确定工业产品或消费品的某些特性的规定、标准和法规,以及旨在检验产品、确定产品质量和适用性能而采用的认证、审批和试验程序。贸易技术壁垒包括的内容是多方面的,例如严格的技术标准,苛刻的安全、卫生规定,严格的检验程序和手段以及计量单位等,用以限制货物进口和销售。

例如,日本在制定安全、卫生标准时,技术规定相当苛刻,如农药的残留不得超过0.0002‰~0.0005‰,花生的黄曲霉毒素含量不得超过0.02‰;法国规定进口的糖果不得含有红霉素,这就有效阻止了美国用红霉素染色剂生产的糖果进入法国市场;美国禁止用干草、稻草等作为包装材料。还有些国家的规定较烦琐,如加拿大对进口的食品规定必须用法文和英文标明品名、重量等。

(四)绿色贸易壁垒

绿色贸易壁垒又称环境壁垒,是指进口国政府以保护生态环境、自然资源和人类健康为由,以限制进口、保护贸易为目的,通过颁布复杂多样的环保法规、条例,设置严格的环境技术标准和产品包装要求,建立烦琐的检验认证和审批制度,以及征收环境进口税的方式,对进口产品设置的贸易障碍。与传统的非关税壁垒相比,绿色贸易壁垒具有名义上的合理性、形式上的合法性、保护内容的广泛性、保护方式的隐蔽性和实施效果的歧视性等特征。

绿色贸易壁垒作为一种非关税壁垒,产生于20世纪80年代后期,90年代开始盛行。绿色贸易壁垒最典型的例子是:1991年美国禁止进口墨西哥的金枪鱼及其制品,理由是为了保护海豚的生存,随后日本、欧洲等发达国家也纷纷效仿,绿色贸易壁垒开始大行其道。

绿色贸易壁垒本身是一个中性词,它包含合理与不合理两方面。产生绿色贸易壁垒的因素主要有两个:一是全球生态环保形势。随着世界经济的高速发展,全球环境问题也随之而来。面对日益加重的环境破坏,国际社会掀起了声势浩大的环保运动。对环境问题的关注促使环境问题与贸易问题相结合,产生了绿色贸易壁垒。二是进口国利益的驱动。这体现在发展中国家的商品大量涌入发达国家,对发达国家造成各种负面影响,外来产品的进入不仅使其国内生产类似产品的企业利益受损,还使其国际收支状况趋于恶化。此外,进口某些环保素质较低的产品,也会给国内环境安全和公众健康带来种种隐患。为了保护国内企业和国家经济利益、维护公众健康和环境安全,发达国家政府会实施一些措施,对涌入国内市场的产品进行数量控制和质量筛选。在关税壁垒、进口配额、通关环节壁垒等传统的贸易壁垒方式不宜继续使用的情况下,绿色贸易壁垒便成为各种新型贸易壁垒方式的首选。

绿色贸易壁垒主要有五种形式:一是课征环境进口附加税。进口国以保护环境为由,对某项产品的进口除了征收一般进口关税外,还另外加征环境税。二是限制或禁止进出口。进口国以保护环境为由,限制或禁止进口或出口某项产品。三是环境贸易制裁。一国针对另一国违反国际环境条约的行为而采取强制性贸易限制措施。四是推行本国加工和生产方法以及其他标准。一国以保护环境为由,要求另一国实行本国的加工和生产方法,否则就采取贸易限制措施。五是推行国际标准。利用国际组织制定的环境标准,来达到拒绝或限制进口的目的。

绿色贸易壁垒往往以保护环境和国内有关立法为依据,具有合法性、针对性和隐蔽性的特点。向ISO14000环境管理系列标准靠拢,实行清洁生产,是相关产品顺利通过绿色贸易壁垒的前提条件。

本章思考题

一、名词解释

1.货物质量

2.货物的安全卫生性

3.货物的审美性

4.货物的耐用性

5.货物的信息性

6.纺织品的力学性能

7.国家标准

二、简答

1.货物质量的广义含义是什么?

2.货物质量的基本要求包括哪些?

3.食品的质量要求包括什么?

三、案例分析

2008年7月3日,商务部批准通过《小商品分类与代码》行业标准,并于2008年11月1日起正式实施。该标准的推出填补了国内贸易行业小商品领域分类标准的空白,也为义乌这个“世界超市”成为小商品贸易规则制定与促进中心创造了优越的条件,有助于实现由输出商品到输出标准和规则的转变。《小商品分类与代码》分为正文和附录两个部分。正文部分运用线分类法,以用途和材料作为区分类别的主要标志,以40万条行业调研数据为基础进行科学分类,在原义乌指数分类基础上修改整合而成。根据这个标准,义乌市场的小商品包括16个大类、4202个种类、33217个细类,单品约达170万个。该标准基本涵盖了国内现有小商品种类,并在分类结构和类目设置上为新增商品种类留有余地,保证其作为行业推荐标准的涵盖性、稳定性和指导性,为小商品出口提供便利。

业内人士表示,对小商品分类制定标准将为广大采购商和经营者带来很多好处,使双方交易更加便利、物流成本大大降低;外商可以利用各种商品代码精确地进行网上订货并将其运用于自动分类系统,将编码和海关分类、检验检疫、商品分类、物流分类自动进行对比,大大降低商品在海关出口环节的流通成本。

思考:

1.推出上述行业标准的意义是什么?

2.货物标准的重要性是什么?

,