曾静,本是一名乡野书生,是如何产生反清想法的呢?原来,曾静虽然颇读过一些书,但从未考取过功名。在家乡,只能以教书为生。后来,他读了反清学者吕留良的著作,开始萌生反清复明的想法。

到了后来,侍奉八王爷、九王爷的太监被发配到南方烟瘴之地,一路上到处散播关于雍正不利的言论,被百姓听到后到处传播。而这些消息又辗转进入了曾静的耳朵里。于是,曾静以其生花妙笔,将对于清朝本身的攻击以及雍正本人的攻击结合在一起,写出了颇具纲领性的《日新录》。后来,曾静又异想天开,以为岳钟琪是岳飞之后,就一定会给祖先报仇,因此又有了投书之案。

秀才造反,三年不成。曾静的“谋反”实际也只能打打嘴炮。对雍正的威胁,其实没有想象中那么大。从对雍正本人的攻击来说,他确实只做了“屠弟”一项。至于什么贪财好色、好奉承、诛*忠良,都是不白之冤、无稽之谈。

雍正生来就喜欢辩论,他既对曾静的攻击表示震惊,同时又感到庆幸。将问题暴露出来反而更好,他正好可以借此机会洗刷朝野上下对他的议论。因此对于他来说,活得曾静比死得曾静更好用。于是,史无前例的“皇帝与谋反者”的辩论赛开始了。

辩论赛的第一步,是让曾静重新端正认识,让他见识一下雍正是如何工作的。他让审官收集了各省发来的奏报,这些文件里都写有雍正篇幅极长的批示。

看了皇帝的批阅,曾静傻眼了,看来雍正确实不是饱食终日、无所事事的皇帝。每天工作忙成这样,哪有时间贪财好色、整日酗酒呢?更令曾静惊讶的是,雍正在批阅奏折之时,还当起了校对,连字句笔误和数字不合都标出了出来。曾静不禁感叹道:“蝼蚁度天,何处测其高深。”

随后,雍正又将自己批阅的刑事案件文本,交给曾静阅读。在这些案子中,到处都写有雍正一丝不苟地批示,丝毫看不出雍正“极好*人”的秉性。

随后雍正又以书面形式,不断敲打曾静。他以批评曾静最崇拜的“导师”——吕留良入手,要彻底诛了曾静的心。

“大逆不道的吕留良真的能和孔子相比?”

“你曾静为何尊敬一个行走于市井江湖的吕留良?”

“你曾静真的可以担当“天聪明,乾之九五”的大人物吗?”

“你曾静自命济世英才,你真的有“宰相”之量,还是心怀异志,图谋不轨呢?”

这一连串的问题问得曾静毫无招架之力,于是在口供中逐一认罪忏悔:

“乱臣贼子吕留良是怎样把我们引入歧途的?”

“我是怎样受吕留良思想毒害,成为弥天重犯的?”

“我这过去的禽兽,是如何脱胎成人的?”

“皇上不是有意遵循守孝三年的古制,不过是为了尽心尽孝才安心罢了?”

雍正见曾静如此忏悔,于是法外开恩,赦免了曾静和他弟子张倬(实际名字是张熙)的死刑。

与此同时,雍正还将自己的辩驳写成了一本旷世奇书——《大义觉迷录》。这种书,系统性地批驳了曾静对自己的指控。

从曾静所持的华夷之辩上来说,自己虽然是满人,也不讳言自己“夷”的身份。然而雍正也认为“本朝之满洲,犹中国之籍贯。”周文王也出身西戎,试问他们难道就没有“圣德”吗?正所谓入夷狄则夷狄,入华夏则华夏。中国一向是个文化民族,只要接受忠孝节义之道,蛮夷也能成为华夏。更何况清朝入主中原后,海内一统、臣民百年不识兵革之灾,比当年明朝过得好多了。

在论述清朝的合法性后,雍正又论述了自己继位的合法性。在《大义觉迷录》中,雍正将自己打扮成一个孝敬父母、友爱兄弟的好儿子、好哥哥。至于阿其那、塞斯黑,是因为他们荒悖逆乱,所以不得不施此“管蔡之诛”。至于什么好*、贪酒、怠政、好谀,更是无稽之谈。自己明明是一个勤政、节俭、仁慈的“好君主”。

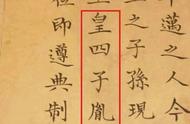

《大义觉迷录》完成后,雍正命人将其刊印成册,上至各省府州县,下至集镇村乡和驻军军营,必须让所有人都能了解。

随后各国州县学宫却被动员了起来,学官们带领着学子,到底给乡野百姓《大义觉迷录》,即使不识字的乡间小民,也要通过巡回演讲让他们知晓。

至于曾静和张倬,则被派往江浙和陕西进行巡回演讲,为《大义觉迷录》现身说法。在国际力量的支持下,《大义觉迷录》其普及力度之广,读者规模之大,清朝罕有其匹,成为18世纪30年代初期中国人阅读并讲述最为广泛的奇书。

雍正留下曾静一命,真的能说明他非常仁慈吗?这自然是不可能的。雍正没*曾静,却将屠刀伸向了吕留良一家。当时吕留良早就去世了,当时雍正却*了他的儿子,儿孙全被流放到宁古塔给披甲人当奴隶。至于他的尸体,则被挫骨扬灰,著作全被焚烧一空。案中牵扯的刻书人、藏书人一律处斩。

相比于身体犯罪,雍正更加关注汉人心灵的反抗。在雍正的推波助澜之下,自康熙以来的文字狱变得更加猛烈。到了乾隆时期,更是到达了顶峰。

五、曾静之死

1735年10月8日,雍正因服食丹药过量,不幸病死。在死前,雍正一直强调必须要留曾静一命。谁知其子乾隆继位后,事情却出现了峰回路转的变化。

乾隆继位后不久,便下令将在全国四处现身说法的曾静和张倬抓捕归案。12月10日,乾隆发出命令。到了12月29日,曾静和张倬就被逮捕归案,踏上了押解北京的漫漫之路。

1736年1月31日,乾隆下达了残酷的圣旨:

“曾静、张熙悖乱凶顽,大逆不道,我的皇父宅心仁厚,饶了他们的性命。然而我不会姑息他们的罪恶,因此应立即凌迟处死,以遂民望”。

曾静、张熙被处死后,他们的嫡系亲属纷纷被*,十六岁以下的男性以及一些女眷,都被发配到宁古塔予披甲人为奴,所有财产都查抄充公。

乾隆继位之后,便更改雍正的遗嘱。在当时,可谓是有违孝道的。然而乾隆为何要这么做呢?在乾隆这个超级独裁者看来,根本不需要和臣民辩驳什么。皇帝说的话,臣民们听着就行了。如果不听,那就只有*了。

《大义觉迷录》好像是在给雍正申辩,事实所造成的效果反而是欲盖弥彰。大多数臣民,实际跟不了解宫闱秘事。而雍正却将清朝的合法性问题以及宫闱秘事公之于众,反而引起臣民们的猜想和编排。

因此,雍正非但没能洗刷自己的恶名,反而让自己名声变得更臭,加之他本身就得罪了有文化的利益集团,故而成为名声最差的清朝皇帝之一。对雍正不利的野史更是层不出穷,甚至有人说,雍正是被吕留良的女儿吕四娘所*。一直到《雍正王朝》的播出,我们才真正认识到雍正作为改革家的正面形象。

在*掉曾静后,乾隆又严令收缴各地的《大义觉迷录》,集中销毁。从此以后,《大义觉迷录》从一本颁行全国的书,成为了收藏家手中的宝贝。

,