以中国古代为例,发生地震后,人们会利用志书、文学作品等形式记录下地震的破坏情况等信息,后人利用这些记录,来研究、确定地震发生的时间、震级大小,并根据地震破坏的情况来确定破坏最严重的区域,并将这个区域的几何中心作为地震震中的位置。这种确定地震震中的方式,会因为历史记载的详尽程度不一致,所描述的地震破坏的把握尺度不一致,观察的视角不一致等原因,使得震中的判别会与实际的情况有所差别,甚至个别的地震会有较大的差别。

直到三个多世纪之前,人们为了更深入了解地震,逐步开始到地震现场去进行实地调查,并且发现,每次地震的影响破坏的范围是不同的,地震破坏的程度在各处也不尽相同,经过现场调查,可以将地震破坏最为严重的地区确定为极震区,由于极震区一般都在地震动影响场的中心,所以又称之为震中区,其几何中心则称之为震中。

这样问题就又来了,所有这些方法确定的都叫震中,但是怎么看好像也是有区别的。你说的没错,为了区别不同法法确定的“震中”,科学家们将前面提到的通过文献描述、现场考察确定的地震震中叫做“宏观震中”,通过地震仪来确定的震中,叫做“微观震中”。

微观震中和宏观震中不仅仅是概念上和确定方式上的差别,在实际震例中往往还有位置上的差别,对于一个地震来说,仪器测定的微观震中与现场考察得到的宏观震中往往不在同一个位置上。

造成微观震中和宏观震中位置差异的主要原因可能有以下几个方面。

1.震源断层的产状影响

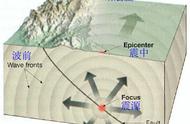

自然界中看到的断层面大多数都不是完全直立的。如果发震断层有一定倾角,通过断层面传播的地震能量更多地传达到地表,使得震源在地表的投影(微观震中)与地震破坏最重的地方(通常是断层传到到地面的交线)有一定的差距,两者会因为断面倾斜产生差异。

2.观测误差的影响

任何测量都可能会产生误差,地震定位也不例外。

地震时的震动,是以波动的形式从震源向四面八方传播出去的,这种因地震而产生的波动就是地震波。地震仪以记录到的地震波的到时来计算地震仪与震源之间的距离会有一定的误差,这和采用的地壳速度模型有关。地震波的实际传播速度取决于岩石的密度和内在的弹性。虽然某一给定岩石弹性模量是常数,但在一些地质环境里岩石不同方向上的性质可以显著变化,这种情况叫各向异性,地壳不是理想的各向同性的均匀岩石,震源到不同台站所经过的路径不一样,距离的测定也就会有误差,微观震中也就可能会产生观测误差。