宋代除边远山区以外的广大地区盛行租佃制,除私有土地外,还有少量的国有土地、寺观占有的土地,以及职田、学田、屯田、营田等占有土地的形式。

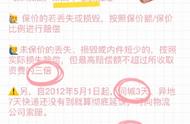

出租土地的地主与承佃土地的佃户之间,订立契约,不仅规定了租佃的年限,还规定了田租为定额租还是分成租,以及交租的形式及其他要求等,用以确定地主与佃户间的法律关系。太平兴国七年(982)“闰十二月诏:诸路(应作道)州民户,或有能勤稼穑而乏子种与土田者,或有土田而少男丁与牛力者,令农师与本乡里正村耆相度,且述土地所宜,及其(应作某)家见有种子,某户见有(有字衍)缺丁(男),某人见有剩牛,然后分给旷土,召集余夫,明立要契,举借粮种,及时种莳,俟收成依契约分,无致争讼”。这是宋太宗诏令由众民户推举而由官府任命的农师,与里正村耆一起组织上述各类农户,按照民间租佃制的关系订立契约,收成依契约分成,达到恢复与发展生产的目的。

这里提供土地户即是地主或小土地出租者,耕租他人土地户即是佃户,“依契约分”“收成”,即是分成制的租佃关系。

这种封建租佃制的生产关系,不仅反映在普通的地主与佃户之间,也反映在寺院土地、学田、职田、官田的田主(或官府)与佃户(或屯田兵士)之间。

封建租佃制的地租形态是实物地租,其主要形式为分成制,尤以对半分成制为主;四六制或倒四六制(地主四成佃户六成或地主六成佃户四成),也是常见的分成制地租。官营而招民户或由兵士佃耕的营田内,也实行同样的分成制。绍兴六年(1136)即规定:“缘今岁法行之初,佃户耕种未遍,欲将所收子利不计顷亩,止以今岁实收数,除桩出(即留出,原因是‘借贷种粮’)次年种子外,官中与客户中半均分(原注:谓如实收一石,官中、客户各五斗)。”绍兴十六年“依百姓体例”,官给耕牛及种粮的,“其所收的物斛以十分为率,四分给力耕之人,六分官收”。这是具有“牛租”的倒四六分成制。

除分成制外也有实行定额租制的,如官府实行的定额租也是按照民间的规定,绍兴六年对江南东、西路及镇江府(属浙西路)的“不成片段闲田”,“比民间体例,只立租课,上等立租二斗、中等一斗八升、下等一斗五升”,“召人耕种”。

五代、宋代的广大地区盛行租佃制,但边远山区及少数民族地区,还有一些农奴制,甚至奴隶制、原始社会末期的生产关系,但从全国范围来看,其所占比重都很少。

与租佃制生产关系相适应的户籍制度随着社会经济的发展,尤其是租佃制生产关系、手工业和商业的发展,唐代的户籍制度早已不能适应新的形势,一种城乡分开、有产户无产户区分的新的户籍制度在北宋前期形成。

唐代没有单独的城市户口,客户指离开本地寄居他处不分贫富的客籍户;“官户”是没有户籍,低于“杂户”,高于奴婢,上番服役,也称“番户”的贱民;而工匠及在官府服杂役的人户称为“杂户”,虽有户籍附于州县,但地位低于普通民户甚至不能与之通婚的贱民;普通民户则依资产多少分为九等纳户税,也称税户,客户(寄庄、寄居户)按贫富依税户七、八、九等纳税,等等,到宋代都发生了变化。

唐代城市居民虽有“坊郭户”之称,但没有单独设立户籍。宋代由于手工业、商业的发展,实行城乡分治,在户籍制度上单独设立城镇户口的“坊郭户”户籍,坊郭主户还单独划分为十等,承担赋税与“科配”(属临时性赋税性质)等。