随着高炉高度的不断增加,容积也不断提高。为了给高炉提供充足的风力,人们在高炉上开了4个风口,每个风口使用一个大皮囊,以此来提高鼓风量。但是风口的增加也需要更多的人力,如在荥阳出土的44立方米高炉需要十二个人同时操作。如果考虑到轮换,就需要三十六名工人。因此,解决风力的问题是十分关键的。

东汉时期,南阳太守发明了一种水利鼓风设备——水排。水排是应用水力激动机械轮轴打动鼓风囊,使皮囊不断伸缩,给冶金高炉加氧。水排的使用,为高炉提供了充分的氧气,因而可以进一步提高高炉的温度,提高冶炼的效率。而西方国家直到12世纪才出现了水利鼓风设备。

这里就要说一下生铁、熟铁和钢。生铁,三者都是铁的冶炼品,但是三者的特征却有很大的不同。生铁坚硬、耐磨、铸造性好,但脆,不能锻压;熟铁相对柔软,塑性好,可以拉成丝,但是硬度不够;而钢则具有两者共同的优点,不仅硬度强,且韧性好,是古代铸造兵器的最佳材料。之所以有这些不同的特征,在于其含碳量不同。生铁的含碳量较高,超过了2%,熟铁的含碳量低于0.05%,而钢的含碳量则介于两者之间。

汉代铁器

在西周时期,中国就拥有冶炼生铁的技术。而在春秋战国时代,又出现了冶炼熟铁的方法。冶炼熟铁需要将温度提到了1500多度,达到铁的熔点,使得铁矿融化,然后流入方塘。人们使用工具搅拌,使得碳氧化而排出。但是如何炼出钢却需要更高的技术。在汉朝时期,人们已经掌握了两种炼钢的方法。第一种是将生铁中的碳排出,叫做脱碳炼钢法;第二种是在熟铁中加入热渗碳,以提高熟铁的含碳量,使之成为钢。

《梦溪笔谈》中的炼铁

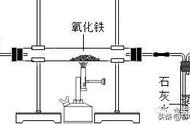

在这两种方法中,第二种方便工艺复杂,难以操作,限制了钢铁的冶炼规模。因此,在汉代多使用脱碳炼钢法。在脱碳技术中,汉代发明了一种炒钢技术。炒钢主要是将生铁加热到1200度,使之成为半溶的状态。然后通过不断的搅拌,增加碳和氧气的接触面积,使得碳氧化。随着温度的不断提高,生铁中的碳含量不断减少,逐渐演变成为了钢。当然,如果继续提高温度和继续搅拌,就可以成为熟铁。这些刚经过锤炼,也就可以成为优质的钢材。