第2056期文化产业评论

近年来,随着影视行业的繁荣,相关著作权纠纷也逐渐增多,其中因署名问题而引发的纠纷,占据了相当大的比例。那么,如何才能遏制作品署名的不规范现象?如何才能避免署名之争、权属之争呢? 让我们随作者一同揭开影视作品署名权之争的真相。

作者 | 夏杰

来源 | 文化产业评论

编辑 | 1004月

近年来,随着影视行业的繁荣,关于影视作品(即电影、电视剧、综艺等)的著作权纠纷逐渐增多。

其中,因影视作品的著作权权利归属纠纷引发的争议,占据了一大半的比例。而影视作品的著作权的权利归属争议,往往表现为各创作者、参与者之间的署名权之争。

如北京海淀法院曾有一项关于影视作品署名权案件的调研报告,该报告指出:2013年至2017年间,该院受理的涉及影视作品著作权的702件案件中,有近336件涉案影视作品权属争议,占比48.2%。当原被告对著作权的权属在法庭上针锋相对时,作品署名争议就成为了各方主体关于权属争议的主要切入点。

由于我国《著作权法》第十五条规定:“电影类作品的著作权由制片者享有”,因此影视作品的署名之争就变成了制片者之争。

这里的“制片者”不同于影视工业中的“制片人”。制片者是个法律概念,是整个影视作品的著作权人;制片人是影视行业里的术语,并不是法律概念,仅仅是影视工业其中一个环节上的职位描述。

即,影视作品权属之争实为署名权之争,署名权之争实为制片者之争。那么,到底谁是制片者?

文章通过分析实践中影视作品的署名现状,结合行政法律性文件对于“制片者”的规定内涵,揭开影视作品署名权争议的真相,并就如何避免署名之争、权属之争给出一些切实可行的建议。

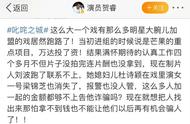

影视作品署名现状五花八门

现实中,鉴于影视作品的种类、行业惯例以及投资方式等的不同,影视作品署名千差万别。而且署名极少以“制片者”的形式出现,反而是五花八门的署名方式、极不规范。如:

(1)“联合出品/出品”、“联合制作”、“电视台名称”、“制作方”、“荣誉出品”、“联合摄制/摄制”、“公司标识署名”、“商标署名”“工作室署名”等。

△《万万没想到》署名方式---联合出品

△《国家宝藏》署名方式---联合制作