国家统计局近日对外发布的《2018年农民工监测调查报告》显示:2018年,我国农民工总量为2.8836亿人,农民工月均收入3721元,比上年增长6.8%,增速比上年提高0.4个百分点。农民工月均收入保持了稳定增长。

从数据可以透视,应届大学毕业生工资其实不如外卖骑手,甚至不如农民工。

高学历不一定与高收入挂钩,赚钱与学历的关系已经不是强相关,但也会有人说,只有有了高学历,才具备职场晋升的资本,这一点没有错,但职场中能晋升到中高层的毕竟是少数人,大部分仍然会徘徊于基层工作,不然也不会有35岁职场危急一说。

这就代表学历与能力的关系要模糊很多,二者间更难以看到较高的相关性。谋求高学历的很多当事者,其自身的目的就不是为了提高能力,而是为了贴上标签,在择业中增添筹码。当越来越多的人做出这种选择的时候,就形成了一个“囚徒困境”,个体很难幸免于外。在激烈的学历竞争中,这种困境几乎是无法克服的,因为学习不是为了工作,而是为了比试。比试要公正,就无暇考虑实际工作的需求了。

高学历教育的扩大与低学历教育的隐晦2001年,中国普通高等学校毕业生人数在103万左右。而在2018年,这一数字已经突破820万。仅仅不到二十年间,中国大学毕业人数就翻了7倍之多。速度之快,实在是令世人惊叹!

中国高等教育发展实现了从精英教育到大众化,用二十年走过了其他国家三十年、五十年甚至更长时间的道路。

百度搜索关于应届本、硕毕业生的信息和数据可以说是铺天盖地,而相对于高等学历教育,低等学历如高职高专毕业生的统计与报到则少之又少,只查到一则由麦可思研究院发布的《2018年中国大学生就业报告》(以下简称《报告》)显示,2017届高职高专毕业生半年后的就业率为92.1%,比2016届(91.5%)略高,近10年应届高职高专毕业生就业率稳步上升,2017届高职高专就业率首次超过本科。2017届高职高专毕业生“受雇全职工作”的比例为80.8%,“自主创业”的比例为3.8%,“受雇于半职工作”的是2.0%。

可见不论从政府机关还是社会机构再到普罗大众,人们更关心高学历者的情况,而对低学历者的关注度明显不够。

上大学,已经成为绝大多数人的共识。

“疯狂”的高考网上有一篇文章,名叫《和中国高考生家长讲道理有多难》,其中列举了高考家长面对家有考生的压力做出的种种不理性的举动:

电梯运行可能妨碍孩子休息,停个电梯怎么啦?

深夜马桶冲水声音可能吓醒孩子,不让邻居深夜冲马桶怎么啦?

蛙鸣声可能给孩子添乱,为"静音"毒死小区青蛙怎么啦?

生理期可能影响孩子发挥,吃避孕药推迟生理期怎么啦?

机动车鸣笛可能干扰孩子考试,拦车封路暴力护考怎么啦?

艺术类女生露美腿香肩可能让孩子定不下心,要求分场考试怎么啦?

这种典型的焦躁症给家长自己也给别人带来巨大的烦恼。

而我们的邻国——日本、韩国——又怎么样呢?

说起高考,可不只是亚洲才有的考试制度,但要论哪几个国家对高考的重视的程度,恐怕非中日韩莫属!

- 韩国的高考

韩国人口密度高,98%的学生完成高中教育后,其中75%会上大学,但只有2%能进入首尔国立大学、高丽大学和延世大学等名校。可想而知,黄金行业如金融、法律、医生等都有“名校情结”,造成“文凭决定论”并不难理解。再看看新闻,韩国高考前规模浩大的社会动员、警车开道护送学生、长辈结伴去寺庙三跪九拜,和中国“天大地大,高考最大”的情况也并无二致。

韩国高考家长下跪祈祷

在韩国,高考被称为“考试地狱”,高考是影响韩国学生未来职业甚至婚姻前景的关键节点。

比中国更夸张的是,为了维持高考顺利进行,在高考那天,韩国的上班族会推迟1小时上班,股市也推迟开市、提前闭市;在英语听力考试时,有关部门还实行航空管制,所有飞机禁止起飞和降落,就连韩国的军队也全面停止战斗机飞行和射击等等军事训练。

- 日本的高考

在日本,没有什么单个事件——或许除婚姻之外——能够像入学考试那样决定一个年轻人的命运。也没有什么 ——包括婚姻在内——需要如此长年的规划和艰苦的努力。

由于所有的大学、高中以及部分私立初中、小学甚至幼儿园都以入学考试来筛选掉大部分申请者,同时这些考试向所有人开放, 竞争非常激烈。事实上,为这些考试所做的准备是无穷无尽的。正常的孩子们学得如此艰苦,以至于日本的教育者们谈及日本教育体系时都说这是一个悲剧:他们的教育系统要求孩子们为了考出好成绩,牺牲他们的快乐、牺牲学习的自主性和灵性。这些困难重重的准备过程组成了一个“过关仪式”,一个年轻人必须经历这一过程来证明他具备成为工薪族所必需的能力和耐力。日本人通常把入学考试叫做“試驗地獄”,其字面的意思是“考试地狱”。

高考这座独木桥这么难走,竞争压力这么大,其实有很多孩子本身就不适合高考,或者直白的说,就不喜欢死板的学习,那为什么我们不能参照德国的分流制进行教育,而要“拿着枪”逼着他们上考场呢?

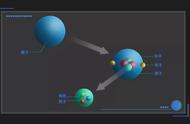

德国教育的分流制德国近代的教育制度始于1806年败给拿破仑后普鲁士邦的励精图治。时任普鲁士教育厅长的洪堡与朝野上下的共识者一同开创了服务全体公民的义务教育。封建的等级传统,德国人的务实精神,导致了封建教育制度结束后,双轨制诞生了。双轨之一是与大学衔接的文科中学,之二是训练平民子弟的国民学校和职业学校。之后又演化为三轨制。

德国小学四年。四年后学生们分流到三种不同类型的中学:主体中学,实科中学,文科中学。

主体中学。其前身为国民学校,是19世纪初叶为对社会中下层子弟实施普及教育而设立的。直到魏玛共和国时期,小学毕业生的88%进入这类中学。1964的《汉堡协定》将这类学校定名为“主体学校”,或曰“主体中学”(国内有些著作称之为“主要学校”)。1952年主体中学的学生占同龄德国学生的80%。或许这是当时称之为“主体”的由来。主体中学学制5年,即5~9年级。其大部分学生毕业后接受职业培训,没拿到主体中学的毕业证书是很难找到职业培训岗位的,而在德国没有经过职业培训是不能上岗的。换言之,“全部学徒工中的大部分人来自主体中学”。

实科中学。在《汉堡协议》统一名称前,常被称为“中间学校”,于主体中学和文科中学中间的学校。其功能也正在于中间性的桥梁作用,学生可进可退。“它向学生展示了双重的前景”,一方面毕业后可以接受职业数育,进入比主体中学毕业生归宿更好的专业学校和专业学院,另一方面成绩很好可以转入文科中学,谋求上大学。实科中学学制6年,即5-10年级,比主体中学多一年,可以使主体中学中有能力的同学,不失时机地转入实科中学,获取这里的毕业文凭。

文科中学。亦有人称此类中学为“完全中学”,这两个名称在德文中是一个单词。其学制9年,5~10年级是中学,11~13年级是高级中学。按照巴伐利亚州的规定:“文科中学生读完10年级后进行考试,合格者才有资格进入文科中学高年级就读以直接入学,文科中学毕业生中直接入学率估计又上升到60%以上了。尽管随着德国教育体制的演化,三轨制改变了双轨制的弊端,不再是彼此封闭的,有了一些制度化的转轨通道,但是三类学校无疑有着各自的主要归宿。