1928年的一天,位于扬州一处老街旧巷的朱家,收到了邮差送上门的一个厚厚的大信封,信封上的寄件人写着“朱自清”三个字,而收件人则是“朱鸿钧”,出门接收邮件的是朱自清的三弟。

他摸了摸信封的厚度,再掂量了一个重量,基本可以判定是一本书。以朱自清的习惯,他每出版一本书籍,总会寄上一册回家里,这次显然又出了新作。

图1

因为是寄给父亲的,三弟不敢私自开启,便来到书房,交给正在闭目养神的父亲朱鸿钧:“大 哥寄来的,应该是新出版的书吧。”

朱鸿钧听到有大儿子朱自清的新书寄来,马上睁开眼、坐直了身子,找了把裁信封专用的薄刀片,小心翼翼地把信封捏着角,轻轻地裁开。

里面的确是一本新书,从信封新开的敞口中隐隐散出一股淡淡的纸墨交叠的香味,这是朱鸿钧特别喜欢的味道,在他已经略显迟钝的嗅觉里,仍能敏锐地感受到。而且,他觉得这印刷的纸张与油墨远比日常用的宣纸与烟墨要好闻得多。

图2

此时已届六十花甲之年的朱鸿钧,浑浊的眼睛突然如云层展开、日头初现一般发出光来。朱自清每出一本新书,对他来说都是一种骄傲,一种发自内心的欣喜。

他探出两根手指,将书从信封中缓缓抽出,随着整本书抽离出信封,透新的书籍封面上便清晰地显出两个大字:背影。

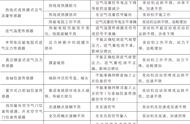

图3

一手将书压在手下,仿佛怕书从手中溜走一般;一手便从旁边搜索着他的花镜,颤巍巍地架到鼻梁上。又将封面的文字仔细看了许多遍,才舍得将书展开。

书中除了简短的序言之外,第一篇文章便是《背影》,而其中映入眼帘的第一句便是:

我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。

据朱自清三弟所回忆,当时捧着书本的朱鸿钧双手颤抖而不能自持,只好将书放在桌面上,厚重的花镜后面,已是老泪纵横。

《背影》背后的故事朱自清的《背影》这篇文章,可以说是他所有作品中知名度最高的,这主要是源于这篇文章被编入教材的缘故。