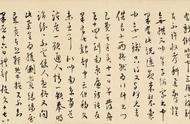

而真正大规模地写家书还是上了大学之后。尽管当时业已经成年了,但是第一次到那么远的地方求学,离家的感觉真如同婴儿断了乳一般,那种对亲人和家乡引发的思念恰似实实在在的切肤之痛,久久难以释怀。于是,在通讯远不如现在发达的情况下,家书就成了连接亲情的一条最好纽带。一封封小小的书信在1000多公里的距离内反复奔波,传递着游子的爱恋,亲人的企盼,从信笺中间甚至都依稀可以闻到那个古老小山村丝丝缕缕的乡土气息呢……

母亲总是说我的信内容很丰富,每一封都是沉甸甸的。是的,在繁重的学业闲暇,每次写信都是难得的享受。每次总是从自己的生活起居情况,到气候的变化,甚至周围的同学的一些趣闻也都洋洋洒洒,而且都发挥到极致!

当然,也给天津的父亲写过不少信。而写的内容却是小心翼翼多了,生怕言辞不当或者露出消极倾向而遭致批评。而信的一项重要内容是告知父亲生活费收到了,勿念云云。浪漫的成分不多,实用性极强。父亲的字写得很是遒劲,信封上的字迹总能让同学们啧啧称赞。

现在想来,即使是长大成为了青少年,即使是大学生的我在父母面前毕竟也还是个孩子!在见不到亲人的前提下,总想让自己在他乡的一切象过电影一样展现在亲人的面前,自己也充分享受到那种在亲情沐浴下生活的温馨感觉!这种感觉恰似杜甫老先生《春望》诗中“家书抵万金”般的弥足珍贵,却又与悲苦的万卡写给爷爷那封永远收不到的家书有着天壤之别。

这种感觉好幸福,我喜欢这种孩子般的感觉!

真的不记得最后一封家书是什么时候写的了,如同蓦然回首才发现自己在不知不觉中已经步入了中年一样。甚至在听到李春波深情地唱起《一封家书》时,感觉就是唱出了自己的心声,恍若隔世。

慢慢地,自己也变成了父亲。也知道了批评教育孩子,也知道除了关心自己之外还有更多需要关心的人和事,也知道了当年父亲的家书称谓总是千篇一律的“母亲大人安好”的真正涵义……

有一次小区停电。于是,失去了电视的一家人难得地围坐在温暖的烛火前,面对面谈起了很多很多的往事。恍然间才发现:如同写家书一样,这种遥远的场景也离我们太久太久了,而且还有越来越久远的趋势了。

科学技术真是个好东西啊。以写信为例,电信事业的飞速发展,让千里之外的人变得咫尺瞬间。还有,各种现代办公软件的应用,写字也变成了打字,甚至收到的贺年卡也是打印的。

科技的发展,通讯条件的改善或许会让家书这种古老的联系方式销声匿迹?当然,随着时代的变迁、科技的进步,很多东西注定会慢慢消失。而纸质的书信这种古老的联系方式逐渐淡出人们的视野,被更先进便捷的电子通讯方式所取代。无疑,这既是科技发展的结果,也是历史的进步。只是不知道,这是不是人类发展的悲哀?

罗大佑先生在他的《鹿港小镇》中,无奈地叹道:“……听说他们挖走了家乡的红砖,砌上了水泥墙,家乡的人们得到了他们想要的却又失去他们拥有的……”先生动情地抒发了对那永远回不到过去的故乡的怀恋之情。

人们啊,在享受高科技的同时,还是保持一片心灵的净土吧!因为这里有曾经有过我们拥有的一切:亲情,善良,同情,关爱,憨厚,纯朴,率直,勇敢,义气,大度……和书信文明礼仪一样,人类不管是处于刀耕火种、竹简木牍、纸质文明乃至互联网时代,这些都是不可或缺的。这些宝贵财富如同乡愁背景下的烛火,映照着游子驿动的心……

愿这心灵之火永存,温暖着我们已经有些冰冷的身心……

孙盛凛,烟台昆嵛区人。烟台散文学会会员,牟平区公务员。少时好读“闲书”,习理工却好文墨,奔花甲而不改初心。少鸿鹄之志,贪自娱自乐。愿以文会友,结书香情怀。

壹点号 烟台散文

新闻线索报料通道:应用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜索微信小程序“齐鲁壹点”,全省800位记者在线等你来报料!

,