《g小调第40 交响曲》抒情、真挚,蕴藏着不屈的斗争精神

——莫扎特管弦乐曲《g小调第40 交响曲》创作背景及美学分析

向阳光

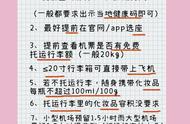

一、创作背景

1788 年夏天,莫扎特用六个星期一气呵成写出了第39、40、41 三部交响曲。然而,莫扎特的创作却是在难以想象的困境中完成的。当时作曲家的妻子患病,没有钱买药,饥饿的孩子没有面包。莫扎特在纸上写的首先不是乐谱,而是讫求借债的信件。就在这年的六月,他在给他的富商朋友普赫贝格的信中写道:“我坚信您是我真正的朋友,也因为您了解我是个正直的人,我才会向您倾吐我心中的曲折。并请您给予帮助。”但是他的朋友在读完这封信后,只给了他很少的钱。正是在这种困窘悲愤的情况下,天才作曲家写下了他的最后三部交响曲。其中《g小调第40交响曲》只用了两个星期的时间,于1788年7月25日完成。与上一部(第39)不同,这部交响曲的开始没有再使用慢速度的引子。同时,莫扎特将曲调定为他很少使用的象征伤感和痛苦的g小调。这是一部最阴沉,但也是莫扎特写过的最豪放、最狂暴的作品。这部交响曲的所有乐章都是抒情性的。它的基调就是抒情风格加上悲怆气氛,同时又充满着愤懑激昂的精神。

莫扎特

这部作品倾诉了作曲家的哀怨之情。但这并不是作曲家当时贫寒生活的直接反映,而是深深的凝聚了一个穷困作曲家的生活体验,是他一生中所有悲惨遭遇和挫折的集中体现,是莫扎特含着泪水的微笑。一位英国音乐理论家戴里克·柯克在童年时第一次听到这部交响曲时,失声叫道:“多么伤感的音乐啊!”虽然古典时代已经离我们而去。但是从这部作品中我们却能清晰的感触到莫扎特的呼吸,感触到他“念天地之悠悠,独怆然而涕下”的心灵孤寂。 据说音乐评论家、音乐理论学家阿尔弗雷德·爱因斯坦(物理学家阿尔伯特·爱因斯坦的堂兄弟)曾称此曲为“室内乐宿命之作”。这句话无论是否属实,该曲确实有很高的水准。莫扎特善于把艺术中美好的东西和渗透生活的深刻性结合起来,再把强大的力量、直率的气质和坚强刚毅的意志力结合在一起 。他的作品在有着古典乐派的严谨和对称的特点以外,还具有其自身独特的风格……

音乐理论学家阿尔弗雷德·爱因斯坦

莫扎特的三部交响乐作品,虽然总共只花了六个星期的写作时间,但三部作品都获得成功,是他交响曲的三大杰作,显示了作曲家惊人的创作才华。这三部作品,各富于鲜明的特点和个性:《降E大调第39 交响曲》充满欢乐和友爱,流露出天真无邪的质朴情感;《g小调第40 交响曲》抒情、真挚,蕴藏着不屈的斗争精神;《C大调第41 交响曲》明朗、有朝气,是光明和胜利的颂歌。

莫扎特的这三部音乐作品,具有清新、抒情的风格,内容力求揭示人的内心世界及其体验。他在音乐创作上的主要表现手段是旋律,莫扎特的旋律柔顺、温和、甜美、真挚,正是这些特色构成了莫扎特作品的乐观和明朗的性格。《g小调第40 交响乐》较明显地体现了上述这些特点。

二、美学分析

《g小调第40 交响曲》是莫扎特交响乐中最广为人知的作品,整部交响曲热情洋溢,有着充满感情化的乐思,并且富于戏剧性。完成这部交响乐的1788 年,也正是他写作歌剧取得突出成就的年代。这部交响曲表现了莫扎特对人类生活和未来有着乐观的信心和奋斗的勇气,我们可以从这部作品中清楚地感受到莫扎特的这种积极、奋发的感情。作曲家在这里以其特有的诚挚的方式表达了他的思想和世界观,反映了他那不妥协的斗争精神和对美好生活的向往。

这部交响曲虽然仍能听出巴洛克音乐的痕迹,但还是促使当时的音乐向前迈进了一步,当它在十九世纪初于莱比锡演奏之际,曾受到“战栗”或“沉缓”等字眼的评语。这部作品可以说是一步步接近浪漫派的作品。全曲共分为四个乐章。

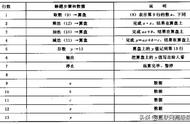

第一乐章是个典型的奏鸣曲式结构,极快板,g小调,2/2拍子。没有当时习惯沿用的慢板引子,一开始就是快速的主部主题的陈述。交响曲一开头,在中提琴摇摆不安的伴奏音型上,从小提琴声部涌出了一个优美而略带忧愁的主题。这个主题以不断反复的半音(或级进)进行和随后出现的上行跳进(见下例①②处)为其旋律特征,主题音乐流畅如歌并含有激动情绪:

①

43 |3 43 3 43 |3 1 0 17 |6 65 4 43 |2 2 0

②

32 |2 32 2 32 |2 7 0 76 |5 54 3 32 |1 1