三、专家视域:从“说话”到“对话”的认知升维

“这不是技巧匮乏,而是关系哲学的范式转移。”社会学者王薇指出。老一辈的“查户口式聊天”体现的是责任导向的婚恋观,而年轻人追求的则是“灵魂共振体验”。

心理学教授陈明则强调“脆弱性对话”的价值:“展示‘不会聊天’的焦虑本身就能引发共鸣。就像那个说出‘我准备了三个话题,你要先听哪个’的男生,笨拙反而成了真诚的通行证。”

语言学家团队通过分析10万组对话发现:高频互动往往始于“具体而微的共情”。一句“你养的多肉徒长了?我也曾把仙人掌浇死过”比“你好有趣”更具穿透力。

四、商业蓝海:千亿级“对话经济”崛起

资本早已布局这场社交革命:

情绪价值付费化:“聊天剧本库”会员服务用户超500万,提供从美术馆约会到急诊室陪护的300种场景话术

科技赋能亲密感:AI眼镜可实时分析对方微表情并推送话题,北京某科技公司凭此估值破20亿

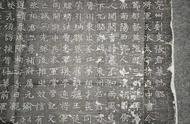

传统文化新解:故宫文创推出的“雍正聊天表情包”,让“朕亦甚想你”成为年轻人表达笨拙温柔的暗语

更值得关注的是县域经济的新玩法。山东某县城打造的“说话疗愈馆”,通过方言相声教学、农产品故事会等,让“不会聊天”的乡村青年找到文化自信。