再说杂鸟与架上的风姿

下面说说野外常见,市面上不多的鸟。虽说是曾经号称从鹪鹩到鹤无所不有,但我见过的北京鸟市中鹪鹩反正是没有!可是每次去樱桃沟踏青,总能在水源头附近见到鹪鹩,像小老鼠一样,怪招人稀罕的。

鹪鹩

鸟市迁到玉蜓桥后,曾见过有人拿着一笼子白鹡鸰,北京管这类鸟通称“马兰花儿”。白质黑章,体态修长,真是清丽脱俗。不过养这鸟的很少见,在野外倒是处处皆有,古诗云:鹡鸰在原。其实只要有水,到处是鹡鸰忙忙碌碌,尾巴上下颠动的影子,无怪乎有的地方叫它“白颠儿”。

现在养柳莺似乎是种风尚,从观赏角度看,喜欢粉眼儿的,肯定也会爱上柳莺;从听鸣角度看,这个小东西的嗓门真是不小。十几米高的老槐树上有一只开口,全胡同都能听清。不过在那时,没有人养这鸟,老人们也说柳叶儿喂不活。

我觉得这个俗名起得贴切,这鸟就像一片嫩绿的柳叶飘忽在树间。想来可叹,我第一回看清楚柳莺是一次给胡同里的槐树打药,和吊死鬼儿(槐尺蠖)、刀螂一起掉下树来的还有一只柳莺。我在2000年之前,只记得在北京体育馆(大家都叫那儿大牌子)后身儿的营房东街有个中年人用红子笼养着俩柳叶儿,时间不短,起码有一年多,但始终没听见大叫。不过在当时也算是件新鲜事。

把黑枕黄鹂、八哥和鹩哥算作杂鸟,实在有些搞笑!但有实实没处安排它们!北京养黄鹂的无非架养和笼养,架养的鸟拴上了脖索儿,金衣公子的气质就荡然无存了

。十四五年前曾在龙潭湖西湖边上见过用大笼养黄鹂的,那笼比画眉的还得大上好几圈儿,黄鹂杠上一立,真能把鸟市压住半边天!但是究竟“两个黄鹂鸣翠柳”的意境如何,却是无从知晓!我是压根儿没听见笼里的黄鹂叫过。八哥就是春天来雏子,开始的几年少见,后来呈蔓延之势。养鹩哥而不得的人可以聊解愤懑!

最早听说八哥学舌需要把舌头上的硬壳捻去,一次还不行,出血了还要抹香灰。现在看来似乎没有必要。喜欢八哥的觉得它追人,颇有养宠物的感觉。不喜欢的嫌它有粗砺的鸣声,且面带凶相,真是羊羔虽美,众口难调!

不过八哥的适应性真强,北土城过去有个百鸟园,跑了些,再加上逃笼鸟。97年前后我就在亚运村附近能看见成小群自由飞翔的八哥了!是否在野外能繁殖还不得而知。鹩哥算作后起之秀吧,因为价格的原因,在一定的程度上限制了它的普及。

北京的公园里有一批遛鹩哥的老人,很能吸引一些观众的眼光!现在北京已经开始限制交易,对此。仁者见仁、智者见智吧!从生态角度看这未必是件坏事,鹩哥在国内是比较罕见的鸟类,广西和云南的种群都很稀少,海南岛的也呈下降态势。不过鹩哥的人工繁殖似乎有点曙光。其实椋鸟类在北京的鸟市上出现的不多,南方分布广泛的黑领椋鸟和丝光椋鸟最近几年才比较普遍。它们共同的特点是聪明、嗓门大!不过没有鹩哥、八哥更加大众化!

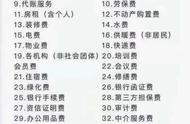

有些鸟是架上养的,在北京基本可以分成以下几类:

技艺型的:如高档的梧桐(黑头蜡嘴雀),普通的皂儿和灰儿(黑尾蜡嘴雀),等而下之的红绿交子(交嘴雀)、太平鸟(北京用十二黄、十二红名字不多)、老锡子(锡嘴雀)、燕雀儿、黄雀儿、麻儿、金翅儿、朱点儿。

梧桐打弹儿是北京驯鸟的一景儿,把式精神、鸟儿也漂亮,其中的奥妙非我这等外行能加以描述,只讲些见闻吧!春天到了,梧桐基本都要放生,否则放出去也未必能够回来,很少见人留着梧桐过夏的。但我见过一家用画眉笼养老梧桐的,鸣叫也是了得的,比起鸣鸟来毫不逊色。冬日打弹虽是正当时,可也要防意外。

95年前后,在亚运村北的一片空场上一直梧桐刚飞起来,从北边儿老远盘来一只鹰,那梧桐一调头就奔南扎了下去,再无音讯。围观者为之愕然!

黑尾蜡嘴雀在北京早些年一是没有梧桐普遍、二是没有见过笼养听叫的,和现在风气大为不同。

太平鸟和交子都有大小年之分,太平虽然素雅可爱,可是一来能吃能拉、二来鸣声不美、驯养又乏能,所以养者寥寥。

交子在当年可是大宗的架上鸟,喙如小钳,有红绿之分。可是否一定红公绿母呢?也不尽然,有人说当年的小公也是青绿色!自然当时盛传的看嘴“左搭公、右搭母”更没有什么依据!现在此鸟难得一见,不知是何缘故!除了梧桐打弹儿,其他的项目不过是叼钢崩儿、叼八卦旗、开箱子、小桶打水、戴面具而已。龙潭湖的庙会上年年有人表演,颇得一帮小儿们捧场!

观赏型的:喜鹊、山喜鹊(灰喜鹊)、红嘴蓝鹊、各类大鹦鹉;因为体大尾长,只好架养。山喜鹊身负为黄雀儿、百灵压口儿的重责,喜鹊和红嘴蓝鹊则多为幼雏养起,为人观赏。红嘴蓝鹊真是漂亮潇洒,不过千万别张口,叫人毛骨悚然!喂养它们常用死鸟、血肉淋漓令人不忍卒观。

再有就是靛颏儿和红子!为何架养我已忘记,可能是生鸟或是扳扳毛病吧,特别是红子用架,呈“7”字形,古拙可爱,一只小鸟

立于其上,专注于低头解脖索儿,憨态可掬!

杂鸟并另一路养功——繁殖鸟

麻雀在鸟市上基本就是两种销路,雏鸟,填喂后上手叫远,再者就是捕来卖给饭馆和老饕当作“炸铁雀儿”食用!真是俗蠢之极!!!麻雀雏在旧时易得,因北京当时尚未改造,旧房屋檐下多燕雀巢。

北京人从不祸害小燕(即家燕、拙燕),二十年前曾在鸟市见人捧一笼燕子叫卖,被老人们斥以“缺德”的。但是雏麻雀却多有人饲养,不过反生严重。我幼时养大的雀雏,最终多是叫远时逃之夭夭了事。

伯劳在京中呼为“虎伯劳(音作户伯喇三声)”,在龙潭湖鸟市见过小雏,据闻能学它鸟鸣叫而诱捕食之,凶悍似猛禽。但多见以手架鸟,用于补麻雀。大概聊慰驯鹰而不得的遗憾吧!现在见到的就更少了,年初在北京官园见几个少年架此鸟在胡同中寻雀群试捕,煞有介事,但不知所终!

能在人工养殖环境下正常繁殖的鸟应该是笼鸟发展的主方向,可遗憾的是,北京的养鸟人多半对这类鸟不太认同。早些年,鸟市上能见到的不过是虎皮鹦鹉、玉鸟儿(金丝雀)、十姐妹、珍珠和灰文。

虎皮是鹦鹉里面最低档的,蓝绿两色的为多,叫声粗砺刺耳,然而好伺候,北京动物园曾逃笼过几只,混在麻雀群里竟能自然越冬,可见适应性之强。因故是买来哄孩子的首选。不会养鸟的人家多以竹笼居之,须臾必逃,所以常有人在阳台上、小院里捕得。

过去北京也基本都是普通虎皮,什么大头之类的品种很罕见。龙潭湖鸟市曾有两对纯黄色不带黑波纹的,一时观者甚众。十姐妹和珍珠也属低档。尤其十姐妹,90年代初,不过一两元一只,当然菊花顶、白红眼是不可得的。除做保姆鸟外,多取其驯顺温柔,易饲易繁。珍珠稍稍贵重些,原色、白色常见,也有驼色的。小巧可爱,但这鸟领域性强,虽小而悍!在大笼中常追逐它鸟。灰文也有白色、驼色变种,羽衣素雅可人,售价亦昂。

牧师和星文传人北京稍迟,虽然少见且靓丽,但一则繁育不易,再者京人彼时刚受牡丹鹦鹉之痛,难免心有余悸,是故很少见到。五彩文鸟初见时在龙潭湖鸟市,是普通的红头,当时真可谓艳惊四座,我甚至一度怀疑人工染制而成。要价竟有数百元,时一常人月薪不过如此。后因饲育之法渐渐为人所熟知,如今反而低廉了许多。后读金受申先生的大作,方知民国初年就有五彩文鸟至京师,不过养育无法,旋即死亡殆尽。看来当时见此鸟惊讶,还是因自身孤陋寡闻。

玉鸟儿在西方是笼鸟的主流,什么鹰式、翻毛、新月、菊顶不胜枚举。国内亦有扬州种、山东种之分。北京见者以鹅黄色为多,可以称得上笼鸟中色艺俱佳的种类。但不知何故,百灵、黄雀儿都以玉鸟儿口为脏口,金先生曾记述旧京茶馆有因笼提玉鸟儿入座引发殴斗的逸事。内中缘由为我等外行难解。龙潭湖鸟市见者不过鹅黄、橘红两色为主。原种金丝雀大概类似母黄雀颜色,曾见有称是与黄雀杂交的品种在鸟市销售,难辨真伪!