“人们提到杜甫时,尽可以忽略了杜甫的生地和死地,却总忘不了成都的草堂”---冯志

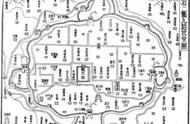

成都杜甫草堂

杜甫草堂---中华文化圣地,是诗圣杜甫为避“安史之乱”而客居成都所建的一间草屋,位于浣花溪畔,万里桥(老南门大桥)北,“草堂寺”旁(杜甫一家759年冬来成都,就暂居在这个寺庙,原名无考)。

760年春,杜甫一家在成都尹严武的帮助下,于一个古寺旁的空地上建起了一间白茅草屋,茅屋当金屋,杜甫一家暂别颠沛流离,总算有个遮风避雨的家了。

草屋坐落在浣花溪畔,林木苍翠,原野青葱,近邻是西汉大辞赋家杨雄的故居“草玄堂”,极目远眺,西岭千秋白雪映入眼帘,简直称得上“世外桃源”。

杜甫一家与寺庙僧众,以及周边邻居相处融洽,大家对这位“流浪诗人”非常友好,让杜甫一家在这里前前后后度过了三年多的安稳日子,杜甫在成都期间共作诗240余首。

成都浣花溪

草堂初落成,杜甫曾作诗一首《堂成》:

背郭堂成荫白茅,缘江路熟俯青郊。

桤林碍日吟风叶,笼竹和烟滴露梢。

暂止飞乌将数子,频来语燕定新巢。

旁人错比扬雄宅,懒惰无心作解嘲。

生动形象的描绘了草堂景色,同时也聊抒心中感慨。

除了成都杜甫草堂,在川渝地区,还有两个杜甫草堂,分别是三台梓州杜甫草堂(梓州草堂),和奉节杜甫草堂(夔州草堂)。这两处草堂都是后世的人们为纪念这位伟大的爱国诗人而修建的纪念堂,其中奉节草堂因抗战期间日机轰炸毁坏,正在策划重建。杜甫在奉节生活时间虽不长,但创作达到了巅峰,共作诗440多首。

三台杜甫草堂

杜甫流寓梓州,是为避762年的成都战乱,他在梓州共生活了一年零八个月(当时好友严武充剑南节度使, 764年荐杜甫为剑南节度使参谋、检校尚书工部员外郎,赐绯鱼袋),并在梓州写下150多首诗,其中比较著名的是《闻官军收河南河北》:

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

从这首诗我们可以明显看出,杜甫始终未打算在蜀地定居,而是心怀故土!