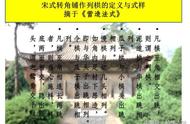

山西陵川礼义镇南吉祥寺中殿(北宋)当心间补间斗栱 外檐斜栱

斜栱,作为古代木结构铺作的一个构件,从未给出过明确的定义,《营造法式》中也未提及。但现存的古代木结构建筑实物却经常出现。“斜栱”是指:铺作中的某些栱是水平斜置的,即与建筑物的面阔和进深呈非90°角度的栱,多为45°或60°。斜栱始于宋,鼎盛于辽金,金以后衰落,逐渐消亡于清。现存实物中,辽金时期是“斜栱”出现最频繁、数量最大、种类最多的时期,比宋时期出现的多,因而一般称“斜栱”为“辽金斜栱”,我个人认为应为“(宋)辽金斜栱”。

河北正定隆兴寺摩尼殿(宋)

“(宋)辽金斜栱”名称形成的原因:在我国现存的木结构建筑中,“斜栱”1、最早出现在转角铺作中的实例是蓟县独乐寺观音阁,建于辽统和二年(公元984年);2、最早出现在补间铺作中的实例是山西陵川礼义镇南吉祥寺中殿建于北宋天圣八年(公元1030年);3、最早出现在柱头铺作中的实例是正定隆兴寺摩尼殿,建于北宋皇祐四年(公元1052年)。这其中,斜栱(确切说此处为角华栱)出现的最早时间是辽代,出现时间稍微的南吉祥寺中殿(北宋)是真正意义上斜栱的最早实例,而宋代的隆兴寺虽然时代三者中最晚,但摩尼殿是转角、柱头和补间铺作中全部出现了斜栱,因此最具代表性。

河北正定隆兴寺摩尼殿(宋)

转角、补间及柱头铺作均作斜栱,这是迄今唯一的遗存实例。

基于实际考察和综合判断,久之形成“(宋)辽金斜栱”的印象。迄今没有发现更早的实例,我们基本可认定“宋辽之前没有斜栱”。

在了解斗栱的基本知识后,我们再来学习斗栱计算和描述方法:

[1]宋式斗拱形制的表示方法为:几铺作几抄几下昂。

算法:每朵斗拱的铺作数为出跳数加3。

即n(铺作数)=m(出跳数)+3(常数项)。常数项可以理解为栌斗、耍头和衬方头。

[2]清式斗拱形制的表示方法为:几踩几翘几昂(以“单”、“重”表示一、二)。

算法:清式斗拱每拽架都有横拱,故每攒斗拱里外拽架数加正心上的一道正心拱枋,即每攒的踩数。

即n(踩数)=m(拽架数)×2(常数项,里外的拽架)+1(常数项,一道正心拱枋)。

下面分别描述。

单抄双昂六铺作里转双抄五铺作

由此图可以计算斗栱的铺作数:

首先,判断出跳数,出跳的部件只有华栱和昂,一般有几个就出几跳,数呗!注意昂式的耍头不要计入,如上图外跳一个华栱和两个昂,则为出三跳;里跳出两华栱,则为出两跳。斗栱每增高一层为一铺。出一跳为四铺作(至下而上层叠为栌斗、华栱、耍头木、衬方头共四铺,故称四铺作)出两跳为五铺作、出三跳为六铺作…以此类推;一般出跳数不超过六跳。

最后描述方式,出几个华栱则为几抄miǎo,出几个昂则为几昂,如上图里跳斗栱出两跳,两个华栱,则里跳斗栱为双抄五铺作;外跳斗栱出三跳,一个华栱两个昂,所以斗栱为单抄双昂六铺作。如果出跳的华栱上有瓜子栱(横栱),则该跳为计心造;如果出跳的华栱上没有横栱,则该跳为偷心造。从目前遗存的唐代建筑看,未发现唐代建筑的斗栱使用全计心造的。这是宋式斗栱的算法,里跳和外跳处理和出跳数多不一致,故里跳、外跳分别计算的。

而清式(包括明代)的斗栱基本从结构件,转为装饰件,且昂多为假昂,里外出跳多一致,故清式的斗栱多用踩来描述,同宋式的一样,出跳的也只有华栱和昂,不过清称华栱为翘,斗栱一般描述为几翘几昂几踩什么科,出几个翘(华栱)称几翘,出几昂为几昂,踩数=2m 1,m为拽架数也就是出跳数即总的出翘和出昂的数目。如下图