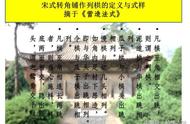

山西陵川礼义镇南吉祥寺前殿(宋)殿内梁架结构

[4]蜀柱,即瓜柱,蜀柱是宋代名称,又叫侏儒柱,意思为短柱。早期只用在平梁上,支撑脊槫,而在其他承梁处用斗栱、矮木和驼峰。蜀柱头也安斗,柱头间用襻间,柱角处装木㭼。

[5]叉手,自平梁两端背上斜支向脊槫的枋木。叉手也用在平梁上支撑脊槫,实际是一对人字型的支撑。叉手的上述用法通用于汉至唐,晚唐五代起,逐渐改用蜀柱支撑脊槫,叉手成为托在两侧的加强稳定的构件。明清时期,各梁均用瓜柱支撑,瓜柱下用角背,取消了叉手。

[6]平槫,除脊槫和檐槫以外,跟脊槫平行的槫子。

[7]合㭼(tà),置于平梁上与蜀柱交接处,可加固梁与柱的连接。明清称角背,缴背或脚背。

[8]平梁,宋式建筑称谓,位于脊槫下的梁,长二椽。明清称三架梁,太平梁。

山西平顺大云院弥陀殿(五代)梁架结构

“串”这一构件在《法式》厅堂等屋的大木作里用得很多,主要起联系柱子和梁架的作用,这和江南常见的“串斗式”木架中的“串枋”和“斗枋”的作用是相同的。贯穿前后两内柱的称“顺袱串”(与房屋进深、梁的方向一致);贯穿左右两内柱的称“顺身串”(与房屋面阔、檩条方向一致);联系脊下蜀柱的称“顺脊串”;相当于由额位置承受副阶椽子的称“承椽串”;窗子上下横贯两柱间的称“上串”、“腰串”、“下串”。这些串和阑额、由额、襻间、地袱等组成一个抵抗水平推力(风力、地震力等)的支撑体系,使木构架具有良好的抗风、抗震能力,和串斗式木构架有相似之处。

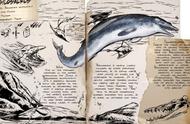

[9]驼峰, 在两层梁栿间,用来支承上层梁头的垫木。经过艺术加工,有各种形状,因其外形似骆驼之背,故名之。驼峰系用在各梁架之间配合斗栱承托梁栿的构件,驼峰有全驼峰和半驼峰之分。全驼峰又有鹰嘴、掐瓣、戾帽、卷云多种形式。半驼峰比较少见,仅山西五台山佛光寺大殿(唐)上使用了半驼峰。

山西万荣稷王庙正殿(宋金)驼峰

山西五台佛光寺东大殿梁架示意图(唐)之半驼峰

[10]四椽栿,宋称谓,承传五个檩的力,长(四步)四架椽。两槫之间的水平距离称为一椽,四椽栿就是长四椽的梁,即五檩之间距离的梁。清称五架梁。

[11]托脚,自梁端向里斜托向上一槫缝的枋木。托脚是支撑平槫的构件,唐至元代使用较多,明清时期已极少用。

[12]搭牵,又称剳牵,zhā,长一椽的梁。明清称抱头梁。

[13]乳栿,长两椽的梁。

[14]柱,是建筑物中垂直放置的主结构件,承托其上方构件的重量。

[15]顺栿串,在最下一梁之下安于两柱之间与梁平行的枋,称顺栿串(跨空随梁枋),明清时又有紧贴梁下的枋,称随梁枋。

[16]替木,常用于槫下,头部做卷*的短枋子。起拉接作用的辅助构件,常用于对接的槫(檩)、枋之下,与檩、枋平行,用于两构件对接的接口之下,以增加连接的强度,有防止檩、枋拔榫的作用,并产生缩短跨距的作用。替木在唐宋是必用的,明清建筑已不用。