六岁那年的一个秋日,晨风轻拂,不远处庙檐下的铜铃叮铃作响,清脆悦耳,宛如一首悠扬的乐章,令人心旷神怡。奶奶攥着我汗津津的小手,穿过一座长满藓的小石桥,来到村北改为小学堂的古庙白衣庵前。朱漆斑驳的山门两侧,青面獠牙的哼哈二将好似正用铜铃大眼瞪视着我。我不自主地倒退了两步,"哇"地一声躲到身穿靛蓝色粗布棉衫的奶奶身后,再不肯前进一步。任她好哄歹哄了很长时间我才磨磨唧唧地挪进门槛,终于来到了老师面前。从那天开始,我上学了!

古庙的庭院中央挺立着一棵三人才能合抱的粗大银杏树,金黄的扇形叶子在九月晴空下沙沙作响,像是诉说着过去岁月的故事。课间我们常蹲在盘虬的老树根旁,用卫生球给蚂蚁画迷宫。那些黑芝麻似的小东西在散发出奇怪气味的白圈里急得横冲直撞,就是不敢越过雷池一步,逗得我们咯咯直笑。我们还经常到学校后面的山坡上,用自制的网兜捉蜻蜓、到草丛里抓蚂蚱、爬到树上逮季鸟儿(蝉,还叫知了儿),据说蚂蚱和季鸟儿都是可以烤熟吃的,味道挺鲜美。有一天我好不容易逮到一个大蚂蚱,想尝尝烧烤蚂蚱的美味,刚要动手却被母亲拦住了,心地特别善良的母亲不忍心让我对蚂蚱这个活物儿施以极刑。

孩提时代的我们,课间相互追逐、嬉笑打闹,玩得开心极了。可当上课铃铛一响,教室里便是另一番光景:我们一年级和三年级的30多名学生挤在同一个由禅堂改建的教室里,由同一位老师轮流给我们两个年级上课。

一年级第二学期五月的一天,教语文的朱老师教完我们“ㄅㄆㄇㄈ”(bo、po、mo、fo)的拼音,转身给三年级上课的时侯,我闲得用嘴唇抵着胳膊吹出"bu——"的一声,异常响脆。气愤的朱老师立即把目光盯在了我们这一边,尋找“嫌犯”。邻座的郭占亭立马手指着我向老师举报:“老师,是他!就是他吹的。”“站到前面来!”老师喊道。 戒尺顿时piapia地落在我的掌心,疼得我像是被滚水烫了似的,哭嚎声惊飞了檐下的灰鸽子。课后上五年级的哥哥看到我红肿的手掌,二话没说,把我拉回到家中。奶奶的眼睛立马湿润了,心疼地安慰我说,咱们明天不去白衣庵了,改天给你换个学校。

很快秋天又到了,哥哥送我进了城子小学,城子小学离我们村有三里地。虽已临近中秋,路边仍绽放着星星点点金黄色野花。难忘的是冬天,如今全球变暖,彼时的冬天非常寒冷,我穿着空心棉袄棉裤,西北风一吹,透心儿凉,那才体会到什么叫寒风刺骨,冻得让人浑身哆嗦,上牙打下牙。冬季天短,天还没亮就得出发,那时可没有家长天天接送孩子上下学的习惯。刚满七岁之龄的我,单人背着沉重书包走在伸手不见五指的漆黑马路上,不时打开手电自我壮胆,也不敢使之长明,怕电池消耗太快。心里害怕,怕有野兽出没。前几天大雪飘飘,雪地里出现过令人恐惧的狼脚深痕。村里街道′墙壁上到处画着直径过米的大白圈圈,以为狼怕钻进圈圈再也出不来,就不敢接近民宅了。单身走夜路的这一特殊经历至今历历在目。寒冬腊月,母亲托到城子煤矿上班的对门儿荣二叔给我捎来的小米饭早己冰凉,把饭盒放到教室中央的铁皮炉子小心地烘烤,打开饭盒蓋儿时一股小米的香味扑鼻而来,腾起的热气能模糊了教室窗玻璃。母亲塞在饭盒里的安瓿小瓶酱油,兑上开水便成了金贵的"高汤”,顿时使人食欲大振。

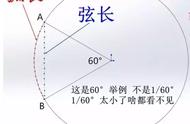

与以禅堂为教室不同,城子小学有正规的校园。校园西临门城公路,东侧是寬约3米的城龙灌渠,引水浇灌下游肥沃的农田。史载这条水渠为清光绪年间由左宗棠的部将王德榜所修。狭窄的灌渠西岸是同学们课间的玩耍乐园。新建的大礼堂坐东朝西,宽敞而明亮。礼堂前有宽阔的操场,操场上各种体育器材齐全,单杠大回环是体育李老师的拿手好戏,每次表演起来都赢得广大师生的热烈喝彩。我们的老师大都有大学学历,除了正课,还组织各种各样的课外活动。胡老师教我们做橡筋动力的飞机模型,我削的桐木机翼总比别人轻巧几分,飞得更远。最难忘的是数学佟老师给我们讲于振善尺算法的故事,使我对做计算尺产生了浓厚兴趣,回到家里找了几条木板刻不容缓地就做了起来,呲、嚓、呲、嚓,用小钢锯锯木头本来就费劲,一不小心把左手锯了一个大口子,在木板上留下了鲜红色的血迹。万事皆怕恒心,经过三个晚上的坚持与努力,终于做出了可以能做加减法的计算尺,拿到学校后受到了同学的羡慕和老师的表扬,心里的高兴劲儿难以言表!体育李老师最是诙谐,有一回用石灰水画跑道烫了手,他甩着通红的手指说:“烫得我直弹弦子!” 逗得我们哈哈大笑。

城子小学是我成长的摇篮,在那里受到的启䝉教育使我受益终生,我永远不会忘记母校,感恩母校,祝愿母校培养出更多更优秀的人才,为祖国为社会做出更大贡献!

如今银杏树下的蚂蚁早该爬出了卫生球画的牢圈,古庙白衣庵檐角的铜铃仍在记忆深处叮咚作响。奶奶坟前的艾草黄了又青,做计算尺时手上留下的伤痕早已完全埋入掌纹之下。那些在古庙与学堂间穿梭的晨昏,那些混合着花香与粉笔灰的岁月,终于在时间的长河里酿成了最醇厚香甜的高汤。

,