梯形石锛 平坝县飞虎山洞穴遗址出土

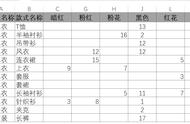

据贵州省考古所张兴龙撰文记录,该所在对贞丰县白层镇天生桥遗址进行发掘时,出土了一些略微上窄下宽的石锛,石材硬度非常高,刃面呈半橄榄型,整体无肩,无段,磨制光滑如玉。其中一件残长7厘米,最宽6厘米,刃口锋利,有使用疤痕。背面微凸,正面平整光滑。同飞虎山洞穴遗址出土的大多数石锛一样,顶端有残损,猜测是同样原因造成破损。同样器型的条形石锛,2002年在兴义境内也出土一件,表面光滑,长条形,上窄下宽,只是这件保存完整。通长10.6厘米,通宽4.4厘米,重136克,刃面也呈半橄榄型,刃口锋利微斜,并且有使用后的残损痕迹。

石锛 贞丰县白层镇天生桥遗址出土

石锛 兴义出土

1958年,贵州省博物馆又在水城双戛彝族乡发现两件有段石锛。所谓“有段”,就是在锛的背部偏上有横脊、凹槽或台阶,将锛分成上下两个部分,上部为装柄部分,故称有段石锛。水城发现的这两件,其中一件器身扁平,通体精磨,上段稍窄于下段,中部隆起成脊,单面偏刃,刃口有使用痕迹,材质为黑色辉绿岩。整器通长8.4厘米,顶宽3.3厘米,刃宽4.3厘米,厚2.2厘米。另一件上段狭窄,下段宽阔,背面中部微隆,腰一侧凿有凹槽缺口,单面宽斜刃,刃口破损,材质为灰黑色玄武岩。整器通长9厘米,顶宽2.4厘米,刃宽5厘米,厚2.3厘米。

有段石锛平、剖面图 水城双戛彝族乡出土

除了上述地区,石锛在贵州的清镇、赫章等多地均有出土,可谓遍地开花。那这些“锛”跑在黔中大地的石器,具体是做什么用的呢?东汉《说文解字》载有“奔”,但其意“走也”,和使用工具扯不上任何关系。北宋官修的《集韵》,始将其作为平木器,音从“奔”,和今天削平木料的木工常用工具“锛子”意义相同。其实,由旧石器时代砍砸石器演变而来的石锛,最早可能只是用于采集野果或打斗。进入刀耕火种的农业社会之后,石锛也可以用于挖掘、除草或开垦等。贵州是喀斯特地貌的主要分布区,境内喀斯特古人类洞穴遗址众多,史前人类从潮湿阴冷的洞穴中走出,逐步开始在丛林、山坡搭建树屋或杆栏式建筑居住,这就需要一种专门的工具对木材进行加工。因此,石锛就有从农业工具逐步向专业化木工工具转变过渡的趋势。贵州发现的许多石锛,无论是有段还是无段,双肩还是无肩,梯形还是条形等,大多带有锋利的斜刃,利于平木的斜刃,反映的也许正是这种过渡的特征。

撰文:龙虎

,