李建功指导学生进行实验

曹文斌、郭瑞云的化学法找到了“隔离神器”,蒲三旭、李璐又开发出更高效的球磨法。

“将氧化铁粉和铝放到球磨机里球磨,发生氧化还原反应,就会形成铁包覆的刚玉纳米颗粒,铁和刚玉的界面能较低,有利于刚玉形成,又能把刚玉纳米颗粒隔开,使刚玉纳米颗粒不会团聚长大。再用酸把铁腐蚀掉,就得到我们需要的分散刚玉纳米颗粒了。”李璐说。

“2-27纳米”是化学沉淀法制备出的较为均匀的刚玉纳米颗粒的尺寸;“2-250纳米”是机械化学法制备的刚玉纳米颗粒的尺寸分布,比化学法的尺寸范围宽了10倍!仿佛“大珠小珠落玉盘”。怎样把相近的颗粒分别分离出来呢?这时候蒲三旭开发的分级聚沉法就派上用场,可以从尺寸分布很宽的纳米颗粒中分离出尺寸分布窄的纳米颗粒。

2016年,李璐又开发出了直接球磨法,以粗大的微米级刚玉粉体为原料,直接高能球磨,再经酸洗,得到8纳米的刚玉纳米颗粒,经验证这也是最简捷高效的一种方法。

团队目前使用的主要制备方法:将氧化铝陶瓷粗料装入磨料盒——用行星式球磨机磨制20小时以上得到纳米级颗粒——装入不同浓度的盐酸中进行分离沉降——将沉淀液放入试管——离心机离心——得到尺寸相近的纳米刚玉颗粒干燥后得到粉末——将粉末装入模具压制——高温煅烧——得到圆形的细晶氧化铝纳米晶陶瓷

20年才出成果,未来还要走多久?

“十几年如一日地在黑暗中前行,有时候连曙光都看不见。我是茫然,学生是随时想放弃,有时候我也不知道自己是怎么坚持下来的。”李建功回忆道。

从1998年几百纳米大小的刚玉硬团聚,到2017年改进球磨工艺,团队真正分离出尺寸4.8纳米、纯度99.96%的刚玉纳米颗粒,这一进步用了近20年,李建功团队真正在刚玉纳米颗粒方向达到世界最高水平。

因为全球也没有几人从事刚玉纳米颗粒研究,这项注定孤独的事业经常不为人所重视。2015年,李建功团队将经过多年努力取得成果——“分散、细小、均匀、等轴、平均颗粒尺寸小于10纳米阿尔法氧化铝纳米颗粒”投给Science,结果被拒。“可能我们的稿件在亮点的突出及理论分析深度方面还存在不足,所以尽管那时候已经是国际最先进的水平了,但还是没有被接受。”这项成果最终在Nature旗下期刊Scientific Reports发表。

李建功指导学生用高倍电镜观测得到的纳米刚玉颗粒尺寸及形态

20多年里,每天早八点到晚上十一二点、周末无休,是李建功和学生共同的工作状态,要求学生做到的他自己首先做到,因此他也被戏称为“本院最严格老师”。

“有时候每年全实验室也就产出两三篇文章,恐怕也是全校最少的了。”但凭着清晰的思路以及可预期的未来,科学理想主义者李建功2011-2021年间连续4次获得国家自然科学基金的支持,团队最多时有30几名学生共同攻克这一方向。

“我们团队的人都是坐了冷板凳的。做不出来也得有做不出来的科学理由,不能因为难和懒不去做。”已在美国加州大学攻读博士的郭瑞云说。

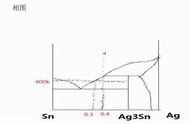

就这样,团队从几百做到30纳米、再到20纳米,再到偶尔见15纳米的颗粒,最终做到3.3纳米,在Science上总结出三种高效制备方法:

1.机械化学-选择腐蚀-分级聚沉法,是将铝和氧化铁粉体混合球磨,酸腐蚀后,得到纯度99.6%(质量百分数)、平均尺寸14.3(尺寸分布2-250)纳米的分散无团聚、等轴刚玉纳米颗粒。再经分级聚沉分离后,得到超细、尺寸分布窄、平均尺寸(尺寸分布)分别为5.2(2–9)纳米、6.5(3–11)纳米、7.9(4–14)纳米、9.6(5–15)纳米的刚玉纳米颗粒。7.9纳米的纳米颗粒比表面积170 ㎡/g。

2.用共沉淀-煅烧-选择腐蚀法,制得平均尺寸9纳米、尺寸分布2–27纳米、比表面积161 ㎡/g的分散、等轴刚玉纳米颗粒。

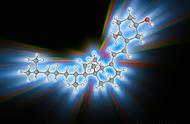

3.用球磨-腐蚀-聚沉分离法,将粗大刚玉粉体球磨、酸腐蚀,制得纯度99.96%、平均尺寸8纳米、尺寸分布2-210纳米的分散、等轴刚玉纳米颗粒。聚沉分离后,得到尺寸分布窄、平均尺寸(尺寸分布)分别为3.3(2–6)纳米(图1)、4.8(2–10)纳米、6.8(2–15)纳米的刚玉纳米颗粒。4.8纳米颗粒的比表面积为253 ㎡/g。

球磨-腐蚀-聚沉分离法制备的接近于圆形、平均颗粒尺寸3.3纳米的刚玉纳米颗粒TEM照片

团队以分散、超细、尺寸分布窄、等轴刚玉纳米颗粒为原料,煅烧出致密度99.5%和平均晶粒尺寸30纳米的氧化铝陶瓷,其韧性比常规多晶氧化铝高60%,接近钢化玻璃。目前,团队正在以超细刚玉纳米颗粒为原料,与国内外合作,通过超高压热压技术,朝着致密度99%以上和平均晶粒尺寸15纳米以下的细晶氧化铝纳米晶陶瓷发起冲击。

刚玉纳米颗粒的成功制备,表明热力学不稳定的纳米颗粒材料是可制备的,为今后在催化、医学、复合材料、磨料等领域的应用提供了可能,也为韧性氧化铝纳米晶陶瓷的研发奠定了基础。在未来,也许你手中的纳米陶瓷水杯掉在地上不会摔碎;将纳米刚玉颗粒涂在车床高耐磨度刀具表面,“削铁如泥”就会变成现实……

诚然,从基础研究走到实用材料还有很长的路需要走,但李建功心中有一个复兴陶瓷技术至世界领先的远大梦想:中国自商代发明陶瓷技术至宋代达到顶峰,领先全球一千多年。如果有一天,我们把纳米陶瓷也做到世界第一,那么也是为复兴中华文化贡献了自己的力量。

编辑:李兆秋

责编:许文艳