我家院子里,花草树木繁盛。顾视院内,觉得天空似乎宽绰有余,如再多一点绿荫可能会更养眼一些,便想添植一棵树,一棵树冠浓绿疏朗、树香清幽芬芳的花树。各种候选树种,在我脑海一一而过,再在蓝花楹与合欢树间犹豫良久后,我选定了合欢树,觉得那亭亭如盖的合欢树更为应景。

资料图

“合欢树。合家欢乐皆大欢喜,开出来额花又是红彤彤,像把扇子,老好看额。”把我拉扯大的祖母比画着抢先说好。

“合欢花有点像马铃上的红缨,北方称它马缨花、也叫绒花,绒花和荣华富贵的荣华谐音,种在家院还挺吉利的呢。”哈尔滨出生的婆婆说。

“一生同心,一世合欢,这个名字老讨喜额。六七月份开花一直要开到秋天结果,花期长,老灵额。”祖籍上海的母亲应和着婆婆的话说道。

二位典型的“太太万岁”的上海男人——我的父亲和公公也都迎合着说合欢树不错,北方的树,不过花和叶长得细巧,真是老有江南味道,“种在院子里蛮搭调额”。

我问孩子他爸院子里添植一棵合欢树可好?高高大大的男主人不假思索地回说“只要侬欢喜就好”。我问年幼的爱子合欢树侬欢喜伐?问话还没结束,他就点头“嗯”了一声,头也不回地继续和爱犬逗玩着。

说是请双方四老提提建议、拿拿主意,其实择合欢而植在我心中早就已定。所以,一开始就把树种的品类引向了合欢树,只是周末老人们来看望孙辈时,找个话题聊聊,热闹热闹。后来,我们在昆山淀山湖一户农舍前瞄到了一棵散植的、树型出挑的合欢树,与农家协商后将它移植到了我家院子中。

据说合欢原产于肯尼亚、埃塞俄比亚那一带,我曾不止一次远足南非,怎么觉得原产地的合欢远不及宅院的入眼呢?一方风土养一方人,也养着一方的树。江南的合欢树是清朗俊俏的,温润的气候滋润它,使它花叶水灵,粉红色花像小扇挂满枝头,清风掠过,宛若江南女子秉扇而舞。

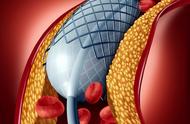

合欢树,像在蓝天下搭起一座绿棚。绿棚上覆盖着一层粉红色的绵绵花绒,恰如红色祥云,缕缕清香从中沁溢而出,香飘满庭。合欢树下,四世老少如沐香海,笑逐颜开一家亲。

作者供图

有时,我会接祖母来家小住。祖母拄着拐杖,总喜欢到院落东北一隅的椅子上坐看院景,不时地,眯起眼睛抬头打量东面偏北院墙前的那株合欢树,神情怡然。

月有阴晴圆缺,人有悲欢离合,但花儿跟着节气走,该开时开,该谢时谢,不喜亦不惧。眼前的合欢,不也是这样的吗?花开花谢,流年似水,十多年过去了。99岁那年,祖母生命的灯油燃尽,无疾而终驾鹤西行,而后几年家中三只爱犬也相继寿终正寝,爱子少小远渡重洋苦读,我们夫妻双方的四位长辈周末来院小聚的回数也渐少。四世同在合欢树下的景象,也成为过往了。而许多只有我们祖孙俩才知道的故事,此后也只归我一个人了。

很长时间没有闲坐庭院静观合欢了。初夏的一个周末,满庭的花香提醒着我合欢的存在。看着那一树的绒花,想起电影《芳华》中韩红唱的《绒花》,自然也想起四十三年前《小花》中李谷一唱的《绒花》。为《芳华》中的绒花而感慨,为《小花》中的绒花而感动。灵魂到不了的地方,音乐可以。以前听歌听的是旋律,后来听的是歌词,再后来听的是故事,听故事里的自己,为故事里的自己而泪流。

现在的我不年轻但还未老,却也像当时年迈的祖母那样,喜欢坐在院落的东北一隅打量那株合欢树。景物依旧,而时过境迁、物是人非,只能记前度、寻芳事,梦中祖孙重相逢了。

栏目主编:黄玮 文字编辑:黄玮

题图为作者家院子中的合欢树

来源:作者:裘索