今天,《我的祖国》4K超高清彩色修复版如约在央视频和大家相见。

在新中国第71个生日即将到来的时刻,我们想和大家说说这首电影插曲背后的人和故事。

听完这些故事,也许你会更加明白我们为什么要修复它。

△《我的祖国》彩色4K超高清修复版一键上色分享版

01

1956年,为了撰写《红孩子》的电影剧本,29岁的剧作家乔羽正在曾是中央苏区的江西体验生活。

在前往江西途中过长江的时候,载他过江的轮渡足足开了两个小时。

江水清澈,江上白帆点点。这个京杭大运河边长大的年轻人暗自惊叹:怎么会有这么大的河。

过江之后,漫天遍野都是碧绿的水稻田。年轻的“乔老爷子”对这一切感到特别新鲜。

但当时的他并不知道,这种新鲜感对他的创作生涯将会产生多么重要的影响。

电影《红孩子》画面

02

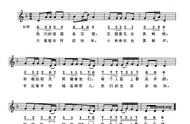

同样是在1956年,中国第一部抗美援朝战争题材电影《上甘岭》的拍摄接近尾声。电影讲述了在1952年10月14日至11月25日的上甘岭战役中,一个志愿军连队英勇战斗的故事。

为了这部电影,48岁的导演沙蒙曾以志愿军战士身份,在朝鲜体验了将近200天的战地生活。更率摄制组两度前往上甘岭阵地实地考察,采访了一百多位当年参加上甘岭战役的志愿军战士,记录的材料达到数十万字。

上甘岭战役历史图片

正片部分拍摄完成后,沙蒙总觉得缺点什么,想来想去终于想到:缺一首插曲。于是他和几位同事赶写了一首名为《我的祖国》的歌词:祖国啊,我的母亲!您的儿女,离开了您温暖的怀抱,战斗在朝鲜战场上。在我们的身后,有强大的祖国……

沙蒙找到延安时期的老战友、歌剧《白毛女》作曲家刘炽来谱曲,刘炽看过后却连连摇头,说歌词没有韵律,很难流行开来。

刘炽向沙蒙推荐了乔羽。彼时,这位年轻的创作者刚为一部儿童电影写了一首电影插曲,叫《让我们荡起双桨》。

于是,一封电报从长春飞往江西。

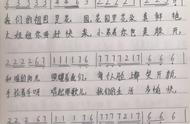

电影《祖国的花朵》插曲《让我们荡起双桨》

03

今天的人们或许不太了解,当年让创作者如此郑重对待的这部电影,其背后所反映的那场战役究竟有多重要?

简单来说,上甘岭战役之后,美军再没有向志愿军发动过营以上规模的进攻,朝鲜战局从此稳定在了北纬38度线上。

而这一切,都是志愿军先烈们在3.7平方公里的狭小土地上,用超乎想象的坚守与牺牲换来的。

整个战役中,以美国为首的联合国军共向志愿军坚守的两个小山头倾泻了190万发炮弹和5000余枚炸弹。最高峰时,美军平均每秒就有6发炮弹被发射。

缺乏重武器和空中支援的志愿军战士们,顶着人类历史上最大的炮火密度,在被炮弹削平近两米的两个山头坚守了43天,以伤亡逾万人的代价,击退敌人冲锋900多次,歼敌2.5万余人,硬是用强大的战斗意志将美国人打回谈判桌前。