文/猫要偷太阳 (全文13212字 阅读约40分钟)

写我之想写,论我之想论。

(1)

公元二十二年,王贲在率领大秦的锐士引汴河的水倒灌大梁城,在大梁城像泡鲁达一样被泡了六个月后,大梁城的城墙终于塌坏,魏王假,投降了,秦军取得了魏国的全部土地。

在一年之后,灭国的危险终于轮到的楚国,楚国人,这次真的慌了,狼,真的来了。

不过别急,楚国还可以喘息一段时日。

公元二十三年,在一统天下的军事会议上,35岁的秦王春风得意,小脸红扑扑的,这一年,35岁的秦王赢政已经灭了韩赵魏三国,这次军事会议造成的影响,《史记》是这么记载的:

古文版:

始皇既灭三晋,走燕王,而数破荆师。秦将李信者,年少壮勇,尝以兵数千逐燕太子丹至於衍水中,卒破得丹,始皇以为贤勇。

於是始皇问李信:“吾欲攻取荆,於将军度用几何人而足?”李信曰:“不过用二十万人。”始皇问王翦,王翦曰:“非六十万人不可。”

始皇曰:“王将军老矣,何怯也!李将军果势壮勇,其言是也。”

遂使李信及蒙恬将二十万南伐荆。王翦言不用,因谢病,归老於频阳。李信攻平与,蒙恬攻寝,大破荆军。信又攻鄢郢,破之,於是引兵而西,与蒙恬会城父。荆人因随之,三日三夜不顿舍,大破李信军,入两壁,*七都尉,秦军走。

始皇闻之,大怒,自驰如频阳,见谢王翦曰:“寡人以不用将军计,李信果辱秦军。今闻荆兵日进而西,将军虽病,独忍弃寡人乎!”王翦谢曰:“老臣罢病悖乱,唯大王更择贤将。”始皇谢曰:“已矣,将军勿复言!”王翦曰:“大王必不得已用臣,非六十万人不可。”始皇曰:“为听将军计耳。”

个人翻译版:

35岁嬴政在灭了三晋后,他可以说很得意了,每天家乡的油泼面可能都要多干一碗。

在军事会议上,嬴政翘着二郎腿,呷了一口茶,抓了把瓜子,问李信:“李将军啊,我要灭楚,如果这件事让将军去做,要带多少兵?

李信牛逼的说:“不是我李信吹,在座的都是垃圾,给我李信20万人就够了。”

秦始皇将瓜子抛起来,仰起头,扔在嘴里,抖着腿,斜眼问王翦:“你呢?王将军”

王翦谨慎的说:“这事吧……我觉得吧……最少60万人。”

秦王把瓜子壳一吐,讥讽道:“王将军啊,你老了,胆怯了!”转头又夸李信,同是少年英雄,惺惺相惜,秦王对王翦说“你瞧瞧人家,李将军果然牛逼,年轻有为又勇敢啊,还是李将军说的好。”

于是,秦始皇就让李信伐楚,王翦一看这样,嚯哦,不听就算了,什么破老板,我不干了,你说我老了嘛。

于是,王翦向秦始皇写了假条,哼着秋风里格细雨介支个缠绵绵,山上里格野鹿声声哀号,树树里格梧桐叶呀叶落光,之类的小调,请病假回老家频阳带孙子去了。

估计,李信出征的时候,还学老版《三国演义》中的诸葛亮博望坡之战,对秦王说,秦王啊,先把庆功宴席和功劳簿准备好等着,我李信去去就来。

结果灭楚之战李信大败,打脸那叫一个快,秦始皇那个气的,估计牙龈都肿了。

结果,秦王屁颠屁颠的坐着车去频阳请王翦了,咚咚咚一阵敲门声。

王翦一开门:“哟,秦王?灭楚打胜了”

秦王的脸被打的发烫,一见面就自我检讨,说:“都是我不听你的,李信这龟儿子,太他妈坑了,我们败了,老将军你要救我。”

王翦继续打脸:“哟,这可难办,你不是说我老了嘛,啧啧啧……哎呦,我这个腰间盘,我这个风湿病,我这个高血压……你还是另外找个有能力的人带兵吧。”

如此这般,经过秦始皇在王翦家一番撒娇和软磨硬泡,估计秦王还在王翦家蹭了晚饭后,事情终于有了转机。

(2)

秦始皇和王翦两人饭饱神虚,中国人都知道,饭吃饱酒喝到位,就到了谈正事的时候了。

这个时候王翦可能打着饱嗝,剔着牙,对秦始皇做出一个六的手势,说:“小政,你这个事啊,有点难平,既然饭也吃了,事儿也说了,

你的事,就是我翦叔的事,这样吧,要平这个事,你给我60万兵,我帮你摆平。”

秦始皇说:“行行行,听你的,你说咋整就咋整。”

后面的故事就是,王翦和楚国对峙了一段时间,攻占了陈县往南直到平舆县的土地,俘虏了楚王。

秦王那个高兴啊,一路带着史官一路吹着牛逼,巡游来到郢都和陈县,没想到,楚将项燕拥立昌平君做了楚王,在淮河以南反秦。

于是,王翦、蒙武再次去攻打楚国,打败楚军,昌平君死了,项燕于是也就自*了,司马迁嫌弃的在史记中留下85个字的灭楚记载,楚国宣告灭亡。

(3)

之后,秦始皇相继灭了燕国和自主灭国的齐国,这才留下贾谊《过秦论》中牛哄哄的那一句:

及至始皇,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下,威振四海。

当时秦亡没多久,可见秦灭六国这件大事留个大家的集体记忆有多深刻了。

秦灭六国,赵国的故事自然值得一写,自古燕赵多有慷慨悲歌之士,燕国很值得一写,但今天我要写的是楚国之亡。

楚国有有一点是战国中其他国家所没有的,国土面积够大,这是其他国家不具备的。

国虽大,就能屹立强国之列?未然,楚国就是例子。国虽大,就是强国?未然,楚国就是例子。

国虽大,不改革,不奋进,不于万世中图强,终将走向末路,,楚国就是例子。

我们熟知的成语毛遂自荐,毛遂说过一段很有名的话:

“今楚地方五千里,持戟百万,此霸王之资也。以楚之,天下弗能当。白起,小竖子耳,率数万之众,兴师以与楚战,一战而举鄢郢,再战而烧夷陵,三战而辱王之先人。

此百世之怨而赵之所羞,而王弗知恶焉。

这句话是侮辱楚王的:今天,楚国土地方圆五千里,持戟的土卒上百万,这是霸王的资业呀!以楚国的强大,天下不能抵挡。

白起,不过是一个小小的竖子罢了,率领几万部众,发兵来和楚国交战,一战而拿下鄢、郢,二战而烧掉夷陵,三战而侮辱大王的祖先。

这是百代的仇恨,而且是赵国都感到羞辱的事,而大王却不知道羞耻。

一句话就是,还在我面前嘚瑟,你们楚国熊成个啥了。

是啊,一个方圆五千里,持戟的土卒上百万的国家,怎么就被秦给灭了,怎么会这么屈辱?今天写写这个故事。

(4)

楚国,从“合纵连横”到“远交近攻”政策的整体失败。

战国中后期,七雄兼并日益激烈,在这场多极政治博弈中,任何国家想要置身事外都是不可能的,是否结盟及与谁结盟是列国必须做出的政治选择。

合纵连横成为当时各国外交所依存的主要路线,成为影响列国命运和国际趋势的总战略,合纵是以弱抗强的正确的可行性方案,连横是纷争之时,由分裂走向统一的必由之路。

这种外交格局是战国时期政治、经济发展的客观产物,纵横家以其高超的智略和对国家间政治关系的准确分析,为各国提出了或“合纵”或“连横”的结盟策略。

对于当时形势,战国策分析的十分透彻:

横成,则秦帝;纵成,即楚王。

面对兵戈不休的战国局势,各国都强调“择交”,以求联合制敌。

合纵连横的外交活动有一个发展过程,战国中期魏国霸权丧失后,齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七国不断爆发战争。

尽管力量有强有弱,但还没有一个国家能够在激烈的兼并战争中占据绝对优势。

在多国博弈中,各国都在联络与国,共同对敌。

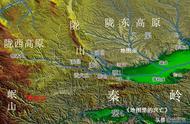

韩、赵、魏国土居中,三个国家由晋国分裂而来,从情感来说,韩赵魏生死攸关,又一奶同胞,因此以三晋为纵横的枢纽,东连齐或西连秦,南连楚或北连燕,从地理方位上看有纵合则楚王,横成则秦帝的形势。

公元前312年,秦楚丹阳之战后,楚国衰落,齐秦强大。

商鞅变法后,秦国强盛,其并吞天下的势头对六国形成了威胁,齐以其国富兵强及有利地势待机而动,

故“得齐者重,失齐者轻”,楚国地域广阔,还有一定实力,合纵既可以对秦也可以对齐,连横既可以连秦也可以连齐”

但当齐闵王国破后,秦国独强,对东方六国均构成威胁,形成一强对众弱的形势。

这是战国后期有识之士感叹的“列国事秦犹抱薪救火”的时代,形成了合纵专指对秦,连横专指对六国的外交格局,至此以秦为中心,分别联合其他一国或几国,攻击别国成为了秦国扩展的基本国策。

如果说,魏国的衰败是商鞅东扩政策的胜利,那楚国的灭国的开始则是没有发挥合纵连横的的优势开始。

在商鞅东扩政策的时间秦国不仅收复了部分河西失地更重要的是在对魏国的战争中积累了丰富的经验增进了向东方扩张的信心。

(5)

公元前333年,张仪入秦,受到秦惠王重用,他为秦制定东向连横,南向发展的策略。

张仪入秦时,秦经过变法,国势大增。

面对强大的对手,各国在谋求应对之策,联合拒秦正在酝酿,以秦国的强大对付一两个国家是不成问题的,但双拳难敌12手,若诸国联合抗秦,对秦的威胁也很大。

发展方向是秦国君主的百年大计,张仪凭借着他对天下大势的把握,以纵横家特有的睿智眼光,统筹全局,深谋远虑,提出东向连横,南向发展,瓦解合纵,各个削弱的策略。

即连横韩魏以攻楚的发展方向。

楚居南鄙,中原诸侯一向以蛮夷待之,从地理上讲向南发展,牵动的中原诸侯少,容易得地广国而不引起众怒,就是家大业大,就算你什么也不做,也会引起别人的眼红。

这一发展战略很受秦惠王欣赏,正适合秦国后来居上,但各国尚有实力与秦抗衡的现实情况,张仪因此平步青云,代替公孙鞅任秦大良造,开始了他二十几年为秦奔走的将相生涯。

张仪在连横之初曾指出:“夫秦之所以弱者莫如楚而能弱楚者莫如梁。”

魏国是合纵的核心,而楚国是合纵的领袖。

魏国如果倒向秦国,进而制服楚国,合纵自然会失去根基和号召力,难以取得成效。

张仪随后将连横目标转向楚国,当时楚齐交善秦惠王“乃宣言张仪免相使南见楚王”。

张仪到楚国后以用尽三寸不烂之舌,使劲的忽悠,玩命的忽悠,张仪骗楚王说,要以的商於之地六百里作为齐楚断交的条件。

楚怀王贪地听信了张仪的话,楚国跟齐国绝交后,到了公元前314年,秦国终于拆散齐楚合纵。

楚国跟齐国绝交后,又不能得地,楚国被骗了地那还得了,于是楚王很生气,叉着腰,来人啊,发兵攻秦,

结果楚国在丹阳和蓝田,楚国被秦国揍了两顿,国力大挫,楚国不仅被秦国取地六百里,还被秦夺取了楚汉中。

……额……这……我只能说,张仪好一张利嘴,楚王好一个铁憨憨。

从这一刻开始,明面上,楚国开始走下坡路了。

(6)

尽管随着秦惠王的去世,张仪的政治生命也走向终点,但他提出的连横与国,拉拢诸侯,远交近攻,各个击破的策略却一直贯彻下来,成为秦国一统天下前东进的最高指导方针。

远交近攻是源于地缘关系而产生的地缘性联盟战略,这一战略思想在春秋时期已经出现。

战国初期,商鞅、张仪也主张远交近攻,但作为一个完整的地缘战略概念的提出应归功于范雎。

范雎从理论高度阐述了这一思想,将其上升为一种战略原则,对秦国分化瓦解、各个击破六国产生了巨大作用。

范雎在公元前266年入秦,为昭王献远交近攻之策,其策论是:“王若欲霸,必亲中国而以为天下枢,以威楚、赵。

赵强则楚附,楚强则赵附,楚、赵附则齐必惧,惧,必卑辞重弊以事秦,齐附,而韩、魏可虚也。”

这段策论为秦国提出了统一天下的完整战略策略。

(7)

接下来楚国就惨了,昭王初年,魏冉在与赵保持友好关系的同时继续攻韩,由于秦攻下宜阳后军力已达中原腹地,直接对魏、楚形成威胁。

因此,楚国想利用传统的姻亲关系来缓和压力,不打了,我们当家人可以吧。

昭王元年,楚国王室娶了秦国的宗室,楚世家二年,秦“迎后于楚”。

昭王3年,秦楚两国国君会于黄棘,秦“大方的”把原侵占楚国的上庸之地还给了楚国,表示友好,楚国这个时候很开心,但别急,物极必反。

楚国投好秦国,是对东方合纵队伍的破坏,于是,齐、韩、魏三国对楚极为不满。

秦昭王4年,韩赵魏三国借口楚背叛纵约,联兵伐楚,楚以太子横为质于秦向秦求助。

秦昭王于是出兵救楚,迫使三国退了兵。

回师中,秦又搂草打兔子,攻取了魏的蒲坂、晋阳、封陵及韩的武遂,这一下,韩赵魏更恨楚国了。

后来,秦昭王为了拉拢韩、魏而孤立齐国,分别会见了魏襄王和韩太子婴,并把蒲坂还给了魏国,魏韩随即倒向秦国。

至此,除燕齐外秦昭王把所有大国都拉到了自己的旗下,接下来就是对付楚国了。

本来韩赵魏就对楚国不满,这一下,就差时机了。

昭王5年,机会终于来了,为质于秦的楚太子横*了秦一大臣,逃回楚国,秦昭王大为“震怒”,我估计秦王不是大怒,是大笑吧。

于是,秦与韩、魏、齐联兵出击楚国,*楚将唐蔑斩首2万,次年,再兴兵攻伐*其将景缺斩首2万。

这时,楚怀王想利用秦齐原有的矛盾,派太子为质于齐,跟齐讲和,秦齐攻楚同盟旋即瓦解,战争形势也随之急转,楚国这才扳回一局。

(8)

更惨的还在后面,

在秦昭王21年,齐湣王灭了宋国,这本来不关楚国的事,但失态的发展很快出乎所有人的预料。

齐灭宋后,齐湣王的胜利引起了各国的不安,秦昭王看到,这正是操纵各国削弱齐国的大好时机。

于是在昭王22年,秦会楚顷襄王于宛,会赵惠文王于中阳,次年又会魏昭王于宜阳,会韩厘王于新城,约定了伐齐的行动。

秦昭王23年,伐齐联军分兵多路攻入齐国,齐全面溃败仅剩即墨、莒两城未被攻下,齐湣王也被*死。

遭受这场打击齐国再也没有振作起来,还被打出了内伤,从此对山东六国的死活都不管了,从此以后,五国之中任何一国,你们被秦打,不好意思,我不管了。

齐国的失败得益最大的应当说是秦国,燕国尽管在攻取的地方设了郡县,但在田单的反攻下尽失其地,而秦国不仅因为这次出击消灭了长期的对手,而且还得到了原齐国攻占宋国的陶邑。

第二年,秦国趁各国仍在攻占齐国之时,出兵魏国想一举灭掉魏国,使秦本土和陶邑连接起来。

秦国大军一直攻到大梁城下后,因燕赵出兵相救方才退兵,为报复燕赵救魏之举,秦转攻赵国,先后攻下赵国蔺、祁、石城及光狼城等地

重点来了,秦攻赵其实只是一个幌子,赵国蔺、祁、石城及光狼城只是一些小城。。

这时,正是秦楚联盟之际,秦过突然不讲武道,从背后偷袭,对楚国发起连续进攻。

昭王28年,秦派白起大举攻楚国,先后攻下鄢、邓,次年又一举攻下郢都。

楚顷襄王不得不迁都陈(今河南淮阳),楚国从此也失去了抗击秦国的能力。

从此,到了昭王末年能与秦国相对抗的也只有赵国了。

这一次,楚国彻底失去了和秦国抗衡的能力,从此只能自保。

(9)

按理,楚国不该是如此下场,结果却是一直在走下坡路。

楚从商未周初,鬻熊 “为文王师”,荜路蓝缕,艰苦创业,到熊渠时已 “甚得江汉间民和”,占有“江上楚蛮之地”。

到了春秋时期,熊通 “乃自立为武王”,“始开濮地而有之”,楚文王迁都于郢都,“楚人都郢而强”,远伐申、吕,打通了北进道路,确立了北上争霸的战略。

及至成王,扩疆拓域,“楚地千里”,公元前656年,楚与齐桓公所率八国联军较量弄成平局,终结 “召陵之盟”。

公元前前643年,年齐桓公死,诸子争立,国势顿衰。

楚成王乘机进入中原,树立霸旗。随后晋国崛起,前632年晋楚交战,楚兵败于城濮,北进受挫。

但延至楚庄王,一飞冲天,一鸣惊人,前597年大败晋师于邲,饮马黄河,问鼎中原,将楚国势推向极盛。

公元前506年,吴师入郢之后,楚虽走过了它的历史高峰,开始滑坡,但战国前期,尚能支撑局面,“带甲百万”,“地方五千里”,其疆域、人口、物产、潜力都非六国能比。

但楚为什么不能荡平六国,完成统一中国的历史使命,反而逐渐由盛转衰,由衰而败,以致为秦所灭呢?甚至成为了第一个在秦始皇还未发起统一之战前,都城就被占领的国家了?

一个地方五千里,持戟百万,有霸王之资的国家,为什么会在军事和外交当中接连失利?我想,有三点是楚国灭亡的根本,也是所有国祚三百年的大国灭亡的原因。

(10)

一改革不利,导致国家政治腐败,弊病不除导致人才流失,终止崛起。人才流失导致决策失误,当然可能还有土地兼并内部矛盾难以调和的问题。但这里不想写土地的问题。

战国时期,各国变法图强,都是改革,这里简略写两个,做个对比。

魏国变法:尽地力、平籴法

公元前422年,魏国任魏文侯相,主持变法,魏国称雄于战国初期。主要变法内容有:“尽地力”和“平籴法”。

“尽地力”是重农益农的法令,就是,魏国疆域较小,地寡人众,“尽地力”旨在挖掘土地潜能,使地无旷土,尽其所用,提高土地单位面积产量,增加国家财政收入。

“平籴法”。平抑粮价,由国家控制粮食购销价格,丰年以平价收购,防止商人压价伤农;灾年则平价出售储备之粮,防止商人抬价伤民,充足粮食可凝聚人心,巩固经济基础,维护社会稳定和经济发展。

其次,战争比拼的是一个国家的财力,战国时代攻伐频繁,需要强大持久的国力,农业乃重中之重,魏国由此两项改革,也称雄了一段时间。

很像我们的邻居日本,地狭小,所以要猥琐发育,别浪。

赵国变法:胡服骑射

赵武灵王即位后,面对如此严峻的外部形势,没有畏葱退缩,坐以待毙,而是勇敢地在困境中奋进,从军事改革入手,下令全国“易胡服,习骑射”,效法北方游牧族骑兵的装束、装备和故术,建立一支机动灵活的强大骑兵,实行骑战。

胡服骑射的推行,极大地增强了赵国的军事实力,一举扭转了多年来秦兵东侵、胡马南掠的被动挨打局面,继而东北攻灭了中山,西北打败了林胡、楼烦,赵国由此一跃而为威震诸侯的军事强国,赵武灵王也由此而名垂青史。

战国后期,赵几乎成为唯一能与强秦抗衡的国家,这些成果主要依靠的就是其强大的军事力量。赵国军事人才辈出,前有廉颇、赵奢、后有庞媛、李牧、甚至齐国的田单及燕将乐毅也一度到赵国为赵所用。

所以,赵国军队屡次击破秦军。直到赵国最后败亡前夕,还连败秦军于国门之下。

胡服骑射是中原华夏民族文化学习吸取北方戎狄各族文化的伟大典范。

虽然,当时的赵国已进入封建社会阶段比之尚处于游牧经济阶段的北方戎狄各族,显然属于先进的民族然而,赵武灵王推行胡服骑射的改革表明,民族文化的先进与落后不是绝对的,而是有着相对的意义。

胡服骑射,就是学习吸取游牧民族骑兵建制的优越性和先进性。

因此,这项改革的实施和成就,决不是把华夏民族社会拉向后退,相反,它是我国军事史或战争史上具有划时代意义的伟大跃进。

在古代战争中,步兵出现最早春秋时代发展为以车战为主骑兵用于战争主要是在战国时代,如《孙殡兵法》中就有关于骑战的内容。

这是中国骑兵的雏形阶段,或者说车战向骑战的过渡。

我国骑战的发祥地是北方游牧民族。

赵武灵王在同“三胡”交战中,深感胡服骑射轻便敏捷,利于作战,于是从自己的国情出发,下令全国“易胡服、习骑射”,把原来身着上衣下裳、宽袍大袖、脚履长靴、驾驭笨重战车只宜在平地作战的战法,

改变为短身小衣,皮带皮靴,头戴羽冠、骑快马、持轻弓,奔袭驰骋的灵活机动作战,从根本上扭行了赵国军事上的劣势和被动局面。

所以,赵武灵王虽然不是骑战的创始人,但在我国战争史上,胡服骑射却是第一次把骑兵提到军队的主力地位,从此我国由车战时代跨进了骑战时代。

这里再写一个无关的,好玩的东西,中原地区在赵武灵王推行“胡服骑射”改革之前是没有“靴”的概念的。

“古有舄履而无靴靴字不见于经至赵武灵王始服。”

皮靴是北方游牧民族所着,便于在泥泞的水草地之间跋涉,便于骑马,这是符合其民族生活习惯的服饰。

中原地区的履舄不便于行军作战,保暖性、便捷性更是不如皮靴。

赵武灵王下令换着北方游牧民族的皮靴,也是为了便于骑马和跋涉草地的需要。皮靴的普及一方面使得赵国胡服骑射改革进程加快战斗力迅速提升;

另一方面由于停止使用带有明显等级划分的中原传统履舄,无形之中使军队内部的凝聚力加强,另一方面也使今天我们能有皮鞋穿打下就坚实的基础。

我们一定要有文化自信,不能别人说皮鞋从国外传到中国的就信了,早在几千年前我们就有皮鞋了,国外文化那都是蛮族。

楚国变法:

由吴起发起。早年,吴起先后在鲁国、魏国为将,屡建战功。魏文侯时,吴起拔秦五城, “守西河,与诸侯大战七十六,全胜六十四, 余则钧解,辟土四面,拓地千里”。

魏武侯时,吴起以五万兵力破秦五十万之众,可以说是经典的以少胜多的战列了。

闲暇时间,吴起将他的用兵之法、军事思想总结下来,编著为《吴起兵法》,计 48 篇;我觉得吴起和诸葛亮很像,

两人都擅长搞政治,都是军事家,吴起写了《吴起兵法》,诸葛亮写了《将苑》,记50篇,唯一不同是两人结局。

吴起在魏国曾佐李悝改革,魏武侯时遭猜忌,离魏入楚,为楚悼王倚重主持变法。

当时的楚国,楚国民不聊生,饿殍遍野,楚声王竟至为“盗”所*,而此时北方三晋正在兴起,国力强大,对楚步步进逼,楚国处于一种十分困窘的境地。

在楚国内忧外困之时,吴起从魏国滋溜一下来到楚国。

楚悼王素闻吴起贤能,公元前382年,楚悼王任命吴起为令尹,主持变法。

楚国变法主要内容有:

明法审令。禁止纵横家四处游说干扰新法实行,破驰说之言从纵横者。”

废公族疏远者。废公族疏远者,以抚养战斗之士。就是,当时是这样的,就是世卿世禄,你班里学习最差人品最差长得最挫的张二狗,他爹是县长,他爷爷是县长,他将来也会是县长,而你虽然又长帅,又有才华,人品又好,但你爸是农民,你将来也是农民,废公族疏远者,就是是使那些世卿世禄的大家,对国家没有贡献的话,子孙三世国家就收会爵禄了,国家不养废物

降低俸禄,裁减职官。就是裁撤臃肿的官僚体系,精简部门,降低国家税收,使国家体系高效运转。

整顿吏治。“使私不得害公,谗不得蔽忠,言不取苟合,行不取苟容。”这句不用解释。

砺甲兵以时争于天下。这句也不用解释

我们的近代学者,郭沫若、翦伯赞、杨宽等先生虽然在吴起变法的时间上还有不同看法,但是都认为吴起变法成效不大。

然而一些文献如《战国策》、《史记》等却认为吴起变法和商鞅变法一样,都是成功的。

近年来的楚地考古也有资料证明,楚国在吴起变法以后并没有削弱,而是保持着上升的发展趋势,宣威时期还达到了极盛。

春秋时期,楚国雄踞南方,从王族到平民,都满怀浸浸向上的锐气和雄风,因此,楚国发展迅猛很快就成为一个泱泱大国。

春秋五霸,楚庄王居其一。

进入战国以后楚国的问题逐渐多了起来奢靡之风、腐败之气自楚灵王始就大行其是,郡县制的反面封君制也由楚惠王始开端倪,而楚国固有的令尹权势太重的根子也没有得到根本解决,此其内患。

外部,三晋是楚国最大的威胁屡次伐楚并败楚,面对三晋咄咄逼人的凌厉攻势,楚国缺乏及时有效的应对策略,

只有招架之功,而无还手之力,处于被动地位,其原因当然和上述楚国的内政息息相关。

因此楚悼王从即位之初就极力想再振楚国雄风。

为此他进行了一些改革但是却被认为是“数逆天道戾人理”。,孤掌难鸣的楚悼王急切需要一个有力的助手,吴起的到来,无疑使悼王如虎添翼。

一个力图有为的国君加上一个经验丰富的军事家、政治家一场轰轰烈烈的变法运动就此展开。

在吴起到楚国的第二年,便任命吴起为令尹,主持变法。为了使变法能够顺利进行,吴起申明法令,推行法治。他在变法中制定法律,公布于众,使官吏民众都能明白知晓。

为统一思想认识,实现富国强兵,吴起斥退纵横游说之士,在楚人中增强“废其故而易其常”的精神。变法前夕,吴起曾就变法内容与楚国贵族屈宜臼有过争论。

吴起认为,楚国封君太众,大臣太重,不利于增加国库收入,加强中央集权。这是造成楚国国贫民弱的根本原因。

针对封君太众的问题,吴起规定:凡封君的贵族已传三代的都取消爵禄;废除对疏远王族的供养来抚养战士;对无功劳的贵族及其后代,

实行均其爵、平其禄的政策,对立有军功、耕作有功的人则授予爵禄。

这些措施在一定程度上限制了封君贵族的政治经济特权,实际上取消了世族世卿世禄制,提高了将士和新兴势力的积极性。

针对大臣太重的问题,吴起竭力削弱大臣威权,禁止大臣结党营私,加强官员考核,奖励百官尽忠职守;裁减不必要的官员,削减官吏俸禄;

杜绝权门请托之风;禁止楚国官场损公肥私,陷害忠良的不良风气,要求官员不计较个人得失,一心为国家效力。这些措施限制了官员对国家的干预,加强了楚王权力。吴起在打击旧贵族利益的同时,也注重发展农业生产。

吴起的上述变法措施,切中楚国时弊,沉重打击了旧贵族势力,加速了楚国封建化的进程,使楚国迅速强大起来。

经由变法楚国的军事形势发生了胜负逆转。楚悼王十一年即公元前391年楚人再一次被三晋败于大梁、榆关此后“南平百越北并陈、蔡、却三晋、西伐秦、诸侯患楚之强”。

公元前 383 年,赵国攻打卫国,卫国求救于魏国。

魏国出兵救卫,打败赵国。第二年,赵国再次攻击卫国。魏国再次出兵救卫,大败赵国,攻取赵国大片土地。赵国恐惧,向楚国求救。楚悼王命吴起率军援赵,

“战于州西,出于梁门,军舍林中,马饮于大河”,一直打到了黄河两岸,并积极准备讨伐秦国。

吴起的对外征战引起了诸侯各国的忧虑。正在此时,传来了楚悼王病逝的消息,吴起变法,对旧贵族“皆甚苦之”。

他们趁机兴兵作乱,加害吴起。

吴起无处躲避,便逃入楚悼王的灵堂,趴在楚悼王的尸体上。

旧贵族们在射*吴起的同时也射中了楚悼王的尸体。楚悼王下葬后,楚肃王即位,他命令令尹按照楚国法律追查,将射*吴起并射中楚悼王尸体的人全部*掉。

因此被灭族的旧贵族有 足足有70多家。

楚悼王和吴起死后,楚国变法失败。

刚刚写到楚地考古,还有一个很有意思的东西。

我看到在《湖北通史·先秦卷》中,张正明先生对江陵雨台山、当阳赵家湖、江陵九店的1081座楚墓进行分期统计,从中可以看出当时楚国的国力。

从西周晚期到战国中期,楚国墓葬的数目逐期递增,战国中期后段达到了最高峰,此后开始出现负增长。

墓葬的增减可以反映出人口的多寡,而在古代,人口的增减又是经济发展与否的一个重要指标。

因此,楚国的墓葬变化说明,楚国的发展在战国中期以前一直处于上升时期,战国中期。发展最快,悼王就处在战国中期早段。无独有偶楚青铜剑的发展也呈现出了同样的趋势。

仍然以江陵地区三大墓区为例,雨台山墓区有168座墓出土青铜剑172件;

当阳赵家湖墓区有56座出土57件;江陵九店墓区有201座出土203件。

除去型式不清楚的18件和笼统定为东周的50件,春秋中期2件、春秋晚期13件、战国早期60件、战国中期前段82件战国中期后段93件、战国晚期前段54件、战国晚期后段11件、笼统算战国晚期的9件。

青铜剑是战国时期的主要武器之一,它的多寡是国家兵力强弱的反映。

战国中期以前,楚国青铜剑由少变多,战国中期增长最快,表明楚国的军事力量不断增强,战国中期后段发展到了顶峰。

此后,从战国晚期开始,楚青铜剑数量逐渐减少,这其中固然有一部分原因在于铁剑的代替作用,但是更重要的则是楚国兵力、国力衰弱所致。

(11)

一个国家如果改革不利,势必造成政治腐败,政治腐败又造成人才流失,人才流失又造成国家核心决策失误,最后陷入恶性循环。

最后就是死路一条

在吴起看来,当时楚国最严重、最关键、亟待解决的问题,是旧贵官僚太多,权太大。

冗官、庸官是社会剥削者、财富的拥有者,是恶性肿瘤,他们盘根错节,享有特权,使国贫兵弱,宋朝的灭亡,有很大一部分是这个原因。

一个国家如果不能以壮士断腕的决心改革图强,而固守旧制度的话,是难以应付时代前进的局势的。

所以,吴起辅悼王变法,首先着力于政治体制、吏制的改革:明法审令,捐不急之官,废公族疏远者,以抚养战斗之士。要在练兵,破驰说之言纵横者。

改革后的楚国尚且能“兵震天下,威服诸侯”,“南平百越,北却三晋”、“诸侯皆患楚之强”,但着直接触犯了旧贵族官僚的既得利益,所以悼王一死,旧势力立即疯狂地猛扑过来。不需蓄势准备,一下就把吴起射死且车裂了。

吴起改革的失败,是保守派的胜利,是“资产权贵”的胜利,但却是国家的失败,国家的吸血虫死了,而国家却活了,*虫人死了,吸血虫多了,国家就死了。

所以楚悼王用吴起变法,貌似是新兴地主阶级占领了政治舞台,但实际上根本没站稳脚跟,革命革的不彻底,势必会被反扑,给敌人留下活路,自己就可能被干掉,血淋琳的现实。

这悲剧不是吴起的措施 “刻暴少恩”,不是不切时弊,不中要害,而是对旧贵族势力估计过低了,

用*的话说,是忽略了军事配合,依旧是抓了笔杆子,没有抓枪杆子,倘若吴起抓了兵权,统治者再活个二十年,吴起的下场也许不是这个样子。

商鞅就是一个很好的例子,秦孝公在年轻的时候改革,改革持续了几十年,后续的亲惠文王又坚持了改革。

这次变法的失败,可说楚的丧钟自此敲响。

它不仅是吴起个人的悲剧,更是楚国命运的悲剧。

悲就悲在变法并未治好楚国政治制度保守落后这一痼疾沉疴,从而失去了可能扭转楚国衰亡厄运的历史时机。

自此以后至楚灭,其间150年,楚国政治犹如一潭死水,乞终不见严格意义上的封建性政治革新。

仅怀王时,有过屈原向楚王提出 “修明法度”、“举贤授能” 的主张,希望楚王 “求忠以自为,举贤以自佐”,“冀幸君之一悟,俗之一改”,算是于井底扬起一点波澜,但同样遭到贵族的陷害。

严格说来屈原的改革并未付诸实施。而屈原想改革的不也正是吴起当年要解决而未解决的老问题吗?屈原距吴起半个世纪,楚政治腐败日益严重。

怀王以后,国步多艰,江河日下,往后的国君更是一代不如一代。

襄王 “专淫侈糜,不顾国政”;无节制的封君、掌权者几乎尽为奸佞庸禄之徒。

从一定意义上讲,灭楚国者,楚国也,非秦也。

公元前278年白起攻破楚都城郢都后,白起讲了这么一段话

:是时,楚王恃其国大,不恤其政,而群臣相妒以功,谄谀用事,良臣斥疏,百姓心离,城池不修。既无良臣,又无守备。

故起所以得引兵深入,多倍城邑,发梁焚舟以专民心,以掠于郊野以足军食。当此之时,秦之士卒以军中为家,将帅为父母,不约而亲,不谋而信,一心同功,死不旋踵。楚人自战其地,咸顾其家,各有散心,莫有斗志,是以能有功也。

白起不夸自己如何高明,而直言对手———楚国政治是如何腐朽,军事是如何颓败,句句道着要害。

(12)

楚国早期统治者,为了创立大业,从熊绎到若敖、虫分冒数君一直保持荜路蓝缕、艰苦奋斗的作风,即或是武王、文王、成王、庄王四朝开发江汉已积累了雄厚的物质基础,但仍不求奢华,能发扬勤俭持国的优良传统。

楚庄王说:“民生在勤,勤则不匮”,深知艰苦奋斗的重要。

楚早期一些有作为的君臣能贫身约己,廉洁自律,如令尹子文、孙叔敖等。但是随着统治基础的稳定,社会财富的增加,后期的统治者生活就越来越奢侈了。

“楚子(灵王)成章华之台”,举行落成典礼,邀请各国诸侯参加,以夸耀其豪华的生活。瑏瑣灵王与伍举登章华台时,得意地说:“美哉”。

从这些对比中,我们可以了解到楚先君比较简朴,注重实用,珍惜民力,不碍农时。到了灵王时,恰恰相反,一味追求豪华、享乐。

平王时,宫室无量,民人日骇,劳疲转死,忘寝与食”瑏瑥,这只是台榭、宫室而已。其实统治者的侈靡何止于此,生前不说,单是死后的浪费,就足惊人了:

王公大人有丧者,曰:棺椁必重,葬埋必厚,衣食必多,文秀必繁,丘陇必巨,……虚库府,然后金玉珠玑比乎身,纶组车马藏于圹,又必多为屋幕鼎鼓,几梗壶鉴,戈剑羽旄齿革,而埋之。

今王公大人之为葬埋……必大椁中棺,……文绣素练,大鞅万领,舆马女乐皆具,此为辍民之事,靡民之财,不可胜计也,瑏瑦这只是当时各国一般情况。

楚贵族的墓葬远非止于此等水平。

1978年,在湖北江陵天星观发掘的一座楚封君墓,尽管还是一座曾被盗过的墓,仍出土文物七百余件,单是铜剑就有三十二把。

有的一座侯墓,仅随葬的青铜器就达10吨之多。至于楚王墓葬那就更可想而知了。

楚王公贵族的墓葬吞筮了人民大量物资。

楚国先进科技工艺,除了服务于军事外,也埋没在王公贵族们生前死后的豪华生活中。楚昭王的令尹子常和别人谈话,首先就问人家聚了多少财富,蓄养了多少马匹。他掠夺人民的财富“蓄聚不厌”、“如饿豺狠焉”。

宗法的世卿世禄制,腐朽的生产关系使社会生产力受到破坏。成王、庄王以后,社会财富在增多,可是并没有用在改善人民生活方面,而是被统治集团挥霍浪费。

总之,成王、庄王时,楚国土日广,生产的财富日多,可此后的守成之君,追求享受,骄奢淫逸,国势江河日下。

(12)

楚国的逐渐衰亡,与人才外流以害楚国极有关系。

可以说楚之兴“犹能用贤故也”瑏瑨,而楚之亡,一个重要原因,“不能用贤故也”。春秋战国时代,兼并竞争,说到底是人才竞争。

贤才兴邦,奸人误国,故国有强弱之别,邦有兴衰之时。

春秋战国,“唯楚多材”,活动在当时舞台上的不少著名的政治家、军事家、思想家都是楚人,如百里溪、伍子胥、范蠡、文种、李斯以及老聃、许行等等都出生在楚,但皆不见用于故国而纷纷出仕他国。

楚国人才外流,于文王、成王、庄王时期已经出现,强盛里已潜伏着致衰的因素。只是成、庄王同时也重用客卿和疏族中的贤才,使损失无意中得到某些弥补。如文王用申俘彭仲爽为令尹,庄王用疏族孙叔敖为令尹。

但史载,从楚文王十三年至昭王十年止,楚臣出奔的就有申侯、子哲、蔡朝吴、囊王奔郑;

王孙启、析公、贲皇、申公巫臣、子干奔晋;伍员、伯壹否奔吴……前后170余年发生12起著名人物出奔事件,给楚国带来了不可弥补的损失。

楚历史上遭受的几次大劫难,都与外流楚人害楚有关。

李斯相秦而灭楚是明显不过的。

再者楚君昏庸,宠信奸佞,逼*忠良,造成人才外流,而给楚国带来危害的事实,更是屡见不鲜。如楚平王重用佞人费无极谗蔡大夫朝吴,使其出奔郑国,连续又谗太子建、谗正直忠厚的左尹谷阝宛,尤其是陷害伍奢父子,迫使伍子胥奔吴借吴兵伐楚,楚国几乎因此而灭亡。

这些贻误国家的闹剧,出场主演的昏君是楚平王,而编导则是佞臣费无极。

(14)

公元前223年,秦王嬴政派大将王翦大败楚军,俘虏楚君负刍。

随后,项燕扶持的熊启也很快被俘*,楚国灭亡。

两年后,秦朝统一了天下,这一年,秦始皇39岁。

这一年,项羽12岁,也许正在某个秦兵经过的角落捏紧了拳,暗自发誓。

就在这一年,刘邦36岁,他终于当上了大秦最底层的公务员。

有了一个公务员的编制,刘邦每天混吃等死,斗鸡走狗,勉强度日,和一帮“狐朋狗友”喝酒撒泼,靠着在酒局上说荤段子和萧大人混了个脸熟。

刘邦在大哥家混饭吃被嫂子嫌弃,在家不事农耕被父亲数落,也没有结婚,光棍一个,离他几年后说出那句“大丈夫当如是”的话还有那么几年。

但历史就是这么有趣,十几年后,三人的命运,将紧紧的联系在一起。

《全文完》

也许这是我在这个平台最后一篇文章,我想写清洁工遭受到不公平待遇,我想写我所见之不平之事,我还想写年轻人被资本金压榨的现实,写剥削,写时代下人吃人是现实,但他们劝我不要写,我想用笔下的文字说实话,我不能说实话,我觉得很累