在中国人民革命军事博物馆的土地革命战争馆的展柜中,有一枚十分不起眼的鱼钩,这就是我们耳熟能详的课文《金色的鱼钩》中提到的鱼钩。

《金色的鱼钩》是人教版语文六年级下册的一篇课文。这篇课文叙述了长征途中一位炊事班长接受党组织交给的任务,照顾三个生病的小战士过草地,而不惜牺牲自己的故事,表现了红军战士忠于革命、舍己为人的崇高品质。

在上小学的时候,老师给我们讲《金色的鱼钩》这篇文章时,老炊事班长的牺牲让我热泪盈眶。下面让我们一起来重温这篇文章。

《金色的鱼钩》

作者:杨旭

1935年秋天,红四方面军进入草地,许多同志得了肠胃病。我和两个小同志病得实在赶不上队伍了,指导员派炊事班长照顾我们,让我们走在后面。

炊事班长快四十岁了,个儿挺高,背有点儿驼,四方脸,高颧骨,脸上布满皱纹,两鬓都斑白了。因为全连数他岁数大,他对大家又特别亲,大伙都叫他“老班长”。

三个病号走不快,一天只走二十来里路。一路上,老班长带我们走一阵歇一阵。到了宿营地,他就到处去找野菜,和着青稞面给我们做饭。不到半个月,两袋青稞面吃完了。饥饿威胁着我们。老班长到处找野菜,挖草根,可是光吃这些东西怎么行呢?老班长看我们一天天瘦下去,他整夜整夜地合不拢眼。其实他这些天瘦得比我们还厉害呢!

一天,他在一个水塘边给我们洗衣裳,忽然看见一条鱼跳出水面。他喜出望外地跑回来,取出一根缝衣针,烧红了,弯成个钓鱼钩。这天夜里,我们就吃到了新鲜的鱼汤。尽管没加佐料,可我们觉得没有比这鱼汤更鲜美的了,端起碗来吃了个精光。

以后,老班长尽可能找有水塘的地方宿营,把我们安顿好,就带着鱼钩出去了。第二天,他总能端着热气腾腾的鲜鱼野菜汤给我们吃。我们虽然还是一天一天衰弱下去,比起光吃草根野菜来毕竟好多啦。可是老班长自己呢,我从来没见他吃过一点儿鱼。

有一次,我禁不住问他:“老班长,您怎么不吃鱼啊?”

他摸了摸嘴,好像回味似的说:“吃过了。我一起锅就吃,比你们还先吃呢。”

我不信,等他收拾完碗筷走了,就悄悄地跟着他。走近前一看,啊!我不由得呆住了。他坐在那里捧着搪瓷碗 ,嚼着几根草根和我们吃剩下的鱼骨头,嚼了一会儿,就皱紧眉头硬咽下去。我觉得好像有万根钢针扎着喉管,失声喊起来:“老班长,你怎么……”

老班长猛抬起头,看见我目不转睛地看着他手里的搪瓷碗,就支吾着说:“我,我早就吃过了。看到碗里还没吃干净,扔了怪可惜的……”

“不,我全知道了。”我打断了他的话。

老班长转身朝两个小同志睡觉的地方看了一眼,一把把我搂到身边,轻声说:“小声点儿,小梁!咱俩是党员,你既然知道了,可不要再告诉别人。”

“可是,你也要爱惜自己啊!”

“不要紧,我身体还结实。”他抬起头,望着夜色弥漫的草地,好久,才用低沉的声音说,“指导员把你们三个人交给我,他临走的时候说:‘他们年轻。一路上,你是上级,是保姆,是勤务员,无论多么艰苦,也要把他们带出草地。’小梁,你看这草地,无边无涯,没个尽头。我估计,还要二十多天才能走出去。熬过这二十多天不简单啊!眼看你们的身子一天比一天衰弱,只要哪一天吃不上东西,说不定就会起不来,真有个三长两短,我怎么去向党报告呢?难道我能说,‘指导员,我把同志们留在草地上,我自己克服了困难出来啦’?”

“可是,你总该跟我们一起吃一点儿呀!”

“不行,太少啦。”他轻轻地摇摇头,“小梁,说真的,弄点儿吃的不容易啊!有时候等了半夜,也不见鱼上钩。为了弄一点儿鱼饵,我翻了多少草皮也找不到一条蚯蚓……还有,我的眼睛坏了,天色一暗,找野菜就得一棵一棵地摸……”

我再也忍不住了,抢着说:“老班长,以后我帮你一起找,我看得见。”

“不,咱们不是早就分好工了吗?再说,你的病也不轻,不好好休息会支持不住的。”

我还坚持我的意见。老班长忽然严厉地说:“小梁同志,共产党员要服从党的分配。你的任务是坚持走路,安定两个小同志的情绪,增强他们的信心!”

望着他那十分严峻的脸,我一句话也说不上来,竟扑倒在他怀里哭了。

第二天,老班长端来的鱼汤特别少,每个搪瓷碗里只有小半条猫鱼,上面漂着一丁点儿野菜。他笑着说:“吃吧,就是少了点儿。唉!一条好大的鱼已经上了钩,又跑啦!”

我端起搪瓷碗,觉得这个碗有千斤重,怎么也送不到嘴边。两个小同志不知道为什么,也端着碗不往嘴边送。老班长看到这情况,收敛了笑容,眉头拧成了疙瘩。他说:“怎么了,吃不下?要是不吃,咱们就走不出这草地。同志们,为了革命,你们必须吃下去。小梁,你不要太脆弱!”最后这句话是严厉的,意思只有我知道。

我把碗端到嘴边,泪珠大颗大颗地落在热气腾腾的鱼汤里。我悄悄背转身,擦擦眼睛,大口大口地咽着鱼汤。老班长看着我们吃完,脸上的皱纹舒展开了,嘴边露出了一丝笑意。可是我的心里好像塞了铅块似的,沉重极了。

挨了一天又一天,渐渐接近草地的边了,我们的病却越来越重。我还能勉强挺着走路,那两个小同志连直起腰来的力气也没有了。老班长虽然瘦得只剩皮骨头,眼睛深深地陷了下去,还一直用饱满的情绪鼓励着我们。我们就这样扶一段,搀一段,终于走到草地边上。远处,重重叠叠的山峰已经看得见了。

这天上午,老班长快活地说:“同志们,咱们在这儿停一下,好好弄点儿吃的,鼓一鼓劲,一口气走出草地去。”说罢,他就拿起鱼钩找水塘去了。

我们的精神特别好,四处去找野菜,拾干草,好像过节似的。但是过了好久,还不见老班长回来。我们四面寻找,最后在一个水塘旁边找到了他,他已经昏迷不醒了。

我们都着慌了。过雪山的时候有过不少这样的例子,战士用惊人的毅力支持着自己的生命,但是一倒下去就再也起不来了。要挽救老班长,最好的办法是让他赶快吃些东西。我们立即分了工,我去钓鱼,剩下的一个人照料老班长,一个人生火。

我蹲在水边,心里不停地念叨:“鱼啊!快些来吧!这是挽救一个革命战士的生命啊!”可是越性急,鱼越不上钩。等了好久,好容易看到漂在水面的芦秆动了一下,赶紧扯起钓竿,总算钓上来一条两三寸长的小鱼。

当我俯下身子,把鱼汤送到老班长嘴边的时候,老班长已经奄奄一息了。他微微地睁开眼睛,看见我端着的鱼汤,头一句话就说:“小梁,别浪费东西了。我……我不行啦。你们吃吧!还有二十多里路,吃完了,一定要走出草地去!”

“老班长,你吃啊!我们抬也要把你抬出草地去!”我几乎要哭出来了。

“不,你们吃吧。你们一定要走出草地去!见着指导员,告诉他,我没完成党交给我的任务,没把你们照顾好。看,你们都瘦得……”

老班长用粗糙的手抚摸我的头。突然间,他的手垂了下去。

“老班长!老班长!”我们叫起来。但是老班长,他,他的眼睛慢慢地闭上了。

我们扑在老班长身上,抽噎着,很久很久。

擦干了眼泪,我把老班长留下的鱼钩小心地包起来,放在贴身的衣兜里。我想:等革命胜利以后,一定要把它送到革命烈士纪念馆去,让我们的子子孙孙都来瞻仰它。在这个长满了红锈的鱼钩上,闪烁着灿烂的金色的光芒!

这篇文章的作者杨旭出生于1932,江苏无锡人,中共党员,著有报告文学集《检察官汤铁头》、《田野上的风》、《流星》,长篇报告文学《三峡之梦》、《荣氏兄弟》,短篇小说集《非正式谈判》,长篇小说《半个冒险家》等。

《金色的鱼钩》这篇文章就出自他的短篇小说集《非正式谈判》。

文中提到的时间节点是1935年秋,文章中提到的“我”作为病号之一,随红四方面军过草地。文中提到的草地就是指的松潘草原,是红军长征途经之地,是中国四川省西北部草原。松潘草原四周山地海拔4000多公尺,草原平均海拔3400公尺,丘岗相对高度50~60公尺,谷地宽阔。白河、黑河北流入黄河。黑河流域泥炭沼泽连片,中下游沼泽率多达20~30%,沼泽总面积3,000平方公里。草本泥炭沼泽的泥炭层有2、3公尺厚,最厚可达9~10公尺。

所谓“草地”,并不是公园里的草坪,或者郊外厚厚的草甸子,它实际上就是一片一眼望不到头的沼泽地。不但荒无人烟,淤泥稀烂,积水苦涩,而且气候无常,风雨夹着雪花、冰雹,随时可能突然袭来,环境十分恶劣,连飞禽走兽也不敢涉足。

原作小说还提到了一个细节:解放军博物馆收到了“梁志平中校”送来的一枚鱼钩,并附着一篇说明,“我”就是梁志平中校。

解放军博物馆就是今天的军博,1958年9月,中共中央军委决定筹建中国人民解放军博物馆,同时在全国全军开展了称为“献宝运动” 的文物征集工作。1959年3月,正式定名为中国人民革命军事博物馆。

在真实的长征路上也有这样一位老班长的原型,他在艰难的长征中他发明了鱼钩,并用其钓上了鱼。他就是红军老战士王玉清,我们来看:

1936年2月,红二、红六军团(后改为红二方面军)路过贵州黔西,一位红军战士来到了举家逃难到此的流浪儿王玉清面前,和和气气地问道:“小兄弟,你想不想当红军?红军不打人,不骂人,官兵一个样,是穷人的队伍。”

王玉清点点头,参加了红军。据不完全统计,整个黔西县,共有上千人跟着红军走了。后来,他们爬过雪山,进入草地,也就是今天的松潘草原。

虽然尽了最大的努力,但红军筹到的粮食,仍然严重不足。难以下咽、不易消化的青稞炒面,很多人不到两三天就吃完了。而红二、红四方面军过草地,即从今天四川阿坝县的麦尔玛和查理寺地域出发,到达若尔盖县的年朵坝、包座地域,普遍需要八到十天左右的时间。

王玉清所在红二军团部无线电台的炊事班长,知道王玉清的炒面吃光了,就从自己所剩无几的炒面中分了两把出来,说:“我的也不多了,你要省着吃,不知哪天才能走出草地。”

王玉清哭了,问班长:“给了我,你怎么办?”

班长笑了:“走一步算一步吧!”

走完长征路,到了陕北,王玉清就再也没见到他的炊事班长。他只知道班长是湖南人,很早就参加了红军,是一名共产党员。

吃完了炒面,只能靠挖野草、野菜充饥。到了后来,连野菜、野草根也挖不到了,把皮带、枪带、皮鞋、皮包、马鞍等皮革制品也火烧水煮着吃了。

有的同志想到抓鱼的办法。草地中处处皆是小沟泥沼,除了常见的白鲢、青鱼、鲤鱼,还有很多叫不上名的无鳞鱼。可是抓鱼也不容易,红军没有准备渔具,最初只能徒手下去抓,一不小心掉进泥塘,就出不来了。

王玉清想到一个办法:部队发给战士们整理内务缝补衣物的缝衣针,烧弯了不就可以做成鱼钩吗?有针就有线,鱼线也是现成的。

他说干就干,没多久就钓到两条半斤重的鱼,再找来枯枝,升起火,用脸盆煮起鱼汤来。鱼香把同志们吸引过来,每人都分到了一碗鱼汤。后来,战友们也学着王玉清的办法钓到了鱼。

解放后,老红军王玉清把珍藏多年、已经长满了红锈的鱼钩,送到了军博。这就是今天我们在军博看到的那枚金色的鱼钩,也就是课文《金色的鱼钩》的原型,更巧合的是,当时王玉清的军衔也是中校。

现在我们重温《金色的鱼钩》故事,让人心潮起伏。那枚长满了红锈的鱼钩,仍闪烁着金色的光芒。

一枚小小的鱼钩,其本身价值不大,但背后所蕴含的无形的精神财富,值得我们当代人从中汲取初心的力量,“加油、努力,再长征”!朝着中华民族复兴的伟大梦想奋勇前进!

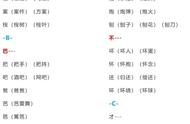

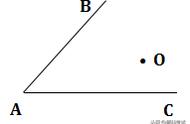

《金色的鱼钩》配图

作者:杨旭

《金色的鱼钩》配图

《金色的鱼钩》配图

《金色的鱼钩》配图