春秋时期,齐国的公子纠与公子小白争夺君位,管仲和鲍叔分别辅佐他们。管仲带兵阻击小白,用箭射中他的衣带钩,小白装死逃脱。后来小白即位为君,史称齐桓公。鲍叔对桓公说,要想成就霸王之业,非管仲不可。于是桓公重用管仲,鲍叔甘居其下,终成一代霸业。后人称颂齐桓公九合诸侯、一匡天下,为“春秋五霸”之首。孔子说:“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。”司马迁说:“天下不多(称赞)管仲之贤而多鲍叔能知人也。”

我对齐桓公感触最深,感触最深的是齐国的去礼与不守礼而导致的恶果。

一、齐国与鲁国的不同选择姜子牙创立了齐国,姜小白也就是齐桓公就是姜子牙的后代。从这个齐国和鲁国建国之时,两国就走上了不同的道路。

齐国简约礼仪,注重实际,适应当地的风俗传统,在很短的时间内在很短的时间内,就与当地的民众打成了一片。

而他的邻国鲁国,本来应该是周公的封地,但是此时周公因为辅佐周成王而不能离开都城。就派了自己的儿子伯禽去代替他的位置。

伯禽严格遵行周礼,力图改善当地风俗,使鲁国走上礼治的道路。周公在听说齐国和鲁国不同的政策之后,长叹一声,鲁国最终是比不过齐国了!那么从建国之初就订立下的去礼和守礼的路线,也深深影响了后来两国的命运。

到了公子纠和公子小白的时代,齐国发生内乱,多位公子出逃他国。管仲和鲍叔牙分别辅助公子纠和小白,到其他国家去避难。

后来齐国王位空缺,各公子急忙回国继位。管仲为了让公子纠顺利继位,一方面催促加速前进,另一方面亲自带人去拦截小白。

管仲武艺高超,在追上小白之后,二话不说就是一箭。管仲虽然箭术非凡,但运气不好,正好射在了小白的衣带钩上,就类似于今天的钥匙扣。

小白大惊失色大惊失色,急忙倒下装死,以避免管仲的补刀。管仲一看小白已死,就与公子纠会合,全军上下非常振奋,行军的速度也慢了下来。

小白在管仲离去后,加速行军,率先回国继位,是为齐桓公。

桓公派兵*死了公子纠,俘虏了管仲。正当他准备处死管仲时,管仲的老朋友,桓公的辅佐者鲍叔牙说,以我的才能,只能帮你当王。如果你想称霸,非重用管仲不可。桓公听从了鲍叔牙的建议,重用了管仲。

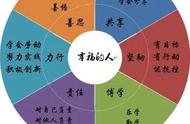

二、齐国去礼成霸管仲结合齐国的实际,对齐国进行了一系列改革。在内部建立百姓与国家的信任,征收盐铁之利,鼓励发展农业,渔业,使齐国迅速富强,加强军队建设,打造了一支强悍的战斗部队。

对外,齐国发出了尊王攘夷的口号,一方面提倡尊重周天子,另一方面,号召打击夷狄,并几次出兵,帮助他国维护国际秩序。这一系列的行动使齐国得到了周天子与其他国家的认可,获得了崇高的国际地位,也建立了齐恒公的霸业。

这一霸业的建立与齐国“去礼”是有密不可分的关系的。摆脱了繁冗的礼节,在一定程度上激发了社会的活力,有利于经济的发展与国家的强大。

管仲本人就是一个不守礼节的人,他使用天子才敢使用的乐舞和一系列的装饰,这在当时算得上是僭越的大罪。

孔子对管仲的态度也是复杂的:

- 一方面赞扬他的伟大功绩,认为如果没有管仲,许多国家都要沦为夷狄的附庸。

- 另一方面他又批评管仲的境界太小,不守礼法。

从管仲个人的对礼的思想倾向上也可以大体反映他治国的总体方向,即简明礼仪,而注重实际,这是与其邻国鲁国有很大不同的。

齐国不重礼节的这一倾向,一方面有利于其国家实力的迅速增强,另一方面也为国家的衰落埋下了伏笔。

在齐桓公晚年时,他逐渐喜欢了三个小人,易牙,开方和竖刁,这三人品行不端,其所行之事,或自宫或*子,都触及了道德底线。

那么对于一个守礼的国家和君主来说,是几乎不可能任用他们的。管仲也极力劝诫桓公不要任用这三人。

齐桓公一方面觉得这些行为并没有什么太过,并被他们的花言巧语迷住了头脑,最终还是在管仲死后,将这三人扶到了高位上。

后来,结果因此发生内乱,皇宫落得活活饿死的下场,这也与其最初的决策有很大的关系。也是不守礼节带来的恶果。

,