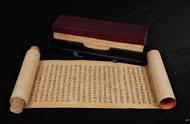

睡虎地秦简

竹木简编连方式主要是用绳像编竹帘子一样地编连,普通者上下端编两道绳即可,若是长简,为牢固耐用,则需编三四道绳。根据考古实物,既有先写后编的情况,也有先编后写的情况。最常见的编绳为麻绳,也有少量的丝绳。

古人为保护正文少受磨损,开头两根常为空白简,称作赘简。赘简背面上端竖写篇名,便于检索;下端题书名,便于归类保存。简策一般卷起存放,以最末一简为轴,从左向右卷成一束,这样篇名、书名就露在外面,类似于今天的封面。把卷起的简策捆扎之后,或装在“帙”、“囊”里,或盛在筐篋中,以免散乱。

简策是中国最早的书籍装帧形式,它所体现的书籍保护理念对后世影响颇大,不断地被继承和发扬。如,赘简演变成护封、封面和扉页,“帙”、“囊”演变成“函套”等等。

二、帛书卷子装

中国蚕桑丝织业起源很早,王国维认为“至迟亦当在周季”缣帛即作为书籍的载体,与简牍并行。目前考古发现最早的帛书是战国中晚期的长沙子弹库“楚缯书”。

楚缯书 帛书 战国中晩期长47厘米 宽38.7厘米

1942年长沙子弹库1号楚墓出土 今藏美国纽约大都会博物馆

帛书与竹木简长期并行,虽然二者质地绝然不同,但帛书的装帧形式却在简策的影响下出现卷子装。卷子装的帛书一般写在半幅宽的缣帛上,文字从上至下,由右至左。为使文字整齐,大致根据简的宽度用墨笔或朱笔划上界行,后来则用朱丝或乌丝织出,是为乌丝栏、朱丝栏。卷首仿照简策中的赘简,留下一段空白,保护正文不被磨损。卷尾粘以二三厘米宽的竹片作为轴心,将帛书像简策一样从左向右卷成一卷。这便是后来卷轴装的雏形。写在整幅缣帛上的帛书,卷收不便,只能折叠存放,天长日久,折处极易断裂,故这种方式不甚流行。

帛书《昭力》