2月12日下午2:30,四川省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第3场新闻发布会举行。发布会上,专家就如何疏导"宅"家焦虑情绪、如何避免聚集性疫情发生等民众关注度较高的问题进行了解答。

"宅"家很焦虑咋办?

从春节开始至今,很多人都没有出门,在疫情防控的巨大压力下,可能需要适当的心理疏导。如果公众有心理卫生服务需求,有哪些渠道可以获得服务?相关部门是否已经采取了相应的措施呢?2月12日,在我省新冠肺炎疫情防控工作第3场新闻发布会上,四川省人民医院心身医学中心主任、主任医师、硕士生导师周波建议,应通过电话、打游戏等方式,将情绪表达出来,并找一些自己喜欢的事情做。

“连日来,新冠肺炎疫情时时刻刻牵动着大家的心,长期的焦虑、关注和担忧,一些居民出现心理上的压抑和紧张。同时,长期呆家中,对于宅男宅女没有问题,对一部分喜欢外出活动的,就可能出现烦躁、不安,甚至闷得慌的感受,这些有一定程度上都是正常的反应。有的甚至出现发脾气,愤怒,甚至吵架等,就是一种比较严重的不良情绪。”周波表示,面对上述情况,可以做如下处理:

一是把这种情绪表达出来,建议通过视频、电话、网络与人聊天、打游戏;

二是有规律的在家中锻炼,如瑜伽、俯卧撑、仰卧起坐、哑铃、拉力器等小型器械,通过练习释放身体的能量;

三是做自己喜欢的事情,或者做一个半年的工作或学习计划,把哪些是需要在电脑上或者在家里完成的东西提出来,把它们放在现在来做,并做好每天的规划;四是如果仍然还想往外跑,看看无意间被感染住院的病例报道,去想象待在医院的感受(厌恶疗法),这样,因不能外出而烦躁的情绪就会明显减轻。

而对于不同的人群,特别是感染患者的心里疏导上,可以采取分级分层的干预方法。“我们主要分为四级人群:第一级人群是新型冠状病毒感染的肺炎确诊患者、疫情防控一线医护人员、疾控人员和管理人员等;第二级人群是被隔离的轻症患者或疑似人员;第三级人群是上面提到的与第一级、第二级人群有关的人,如家属、同事、朋友等。另外还包括参加疫情应对的后方救援者,如现场指挥、组织管理人员、志愿者等;第四级人群说的是受疫情防控措施影响的疫区相关人群、易感人群、普通公众。对这四级人群开展的心理干预措施主要有共情、理解、支持、不良情绪疏泻、认知行为调整,放松训练,冥想、稳定化技术等。”

周波提醒,当出现烦躁、焦虑、愤怒等负面情绪时,无法自我克制的时候,可以拨打四川省心理援助热线96111、12320卫生热线或网上咨询四川省心理援助热线公众号,线上与心理专家进行沟通交流,获取心理援助。四川省卫生健康委官方微信上也公布了上述电话,四川省人民医院、华西医院等还设有网络门诊进行心理援助。此外,大家还可以收听四川交通广播抗击疫情特别节目《101.7 防疫“心”主张》。

新冠肺炎经气溶胶传播暂无定论

近日,相关媒体报道了新型冠状病毒可能通过气溶胶传播的消息引发了广大网民对空气中是否都存在着含有病毒的气溶胶等问题的极大关注。新型冠状病毒是否经气溶胶传播,家庭和个人需要采取什么防护措施?发布会上有记者就此问题进行了提问。

四川大学华西公共卫生学院教授、成都预防医学会会长、四川省健康管理师协会副会长张建新首先对气溶胶和气溶胶传播进行了解释:气溶胶是由极其细小的固体或液体颗粒,分散并悬浮在空气中,随着空气一起流动,悬浮时间长、颗粒小;气溶胶传播指的是空气中直接含有病原体颗粒,被健康人吸入从而造成感染。

“新冠肺炎经气溶胶传播目前还没有定论,从理论上看,气溶胶传播新冠肺炎是有可能的,但其对疾病流行的影响非常有限。”张建新说,“从全国新冠肺炎疫情的总体流行特征来看,我们尚未看到支持气溶胶是主要传播途径的证据,对当前的疫情防控策略也不会产生影响。”

哪里会产生气溶胶?张建新介绍,气溶胶产生有一定的条件,一般只会在医院ICU内因为患者使用呼吸机和其他呼吸治疗操作而容易产生,在日常生活环境中,气溶胶播散虽然距离更远、停留在空气中的时间更长,但同时气溶胶中的病毒含量较呼吸道飞沫中的含量更低,一般达不到极高数量级的阈值,并且随着环境因素(如气温、阳光等)的变化以及时间长短,气溶胶中的病毒会减少,所以,气溶胶造成的传播机率并不大。

“目前,对于新型冠状病毒肺炎的传播来说,还是以呼吸道的飞沫传播和接触传播为主,即使气溶胶能够传播,它与飞沫传播和接触传播的预防措施基本相同:隔离 口罩 洗手 通风。”张建新说。

就诊患者之间保持至少1米的距离

目前,发热病人都要求到定点医院就诊。医院采取怎样的就诊流程和防护措施,来避免非发热患者、患者陪同人员与发热患者交叉传染?

发布会上,四川省人民医院副院长王莉对此问题作了答复,介绍了四川的几项举措。

王莉介绍,在发热门诊区,又分设了新冠发热诊室和普通发热诊室,有流行病学史的就直接到新冠发热门诊,无流行病学史到普通发热门诊。对高危区域,发热门诊、呼吸和感染门诊都会进行严格的消毒隔离,整个就诊通道的设计也尽量避免了交叉感染。

王莉呼吁,到医院,患者和陪护家属都必须做好自我防护,必须戴好口罩。就诊患者之间保持至少1米的距离。大家自觉遵守医院管理,保护好自己也保护好他人。

如何避免聚集性疫情发生?

“目前聚集性疫情在多地发生,到底什么是聚集性疫情?为了尽量避免这种情况,请问家庭可以采取什么预防措施?”2月12日,在四川省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第三场新闻发布会上,有记者就聚集性疫情进行了提问。

针对这一问题,四川省健康管理师协会副会长张建新做出了解答:

什么是聚集性疫情呢?是指在一个小单元里发生2例以上病例的情况。其中,家庭里产生的聚集性疫情是特别值得关注的。

我这里给大家举个例子,有一个家庭一家四口,三人确诊,就是因家庭中两人从湖北回来后未采取有效防护措施,从而导致全家人相继感染。除此以外,包括聚众打麻将、摆酒席、朋友聚餐等都容易引起聚集性疫情。避免聚集性疫情发生,最好的办法就是居家隔离。

一是从外地尤其湖北、广东、浙江、河南等疫情高发地区回来的人员及其密切接触者,是重点关注排查的对象。如果没有发热或咳嗽咯痰症状,可居家隔离两周不要外出。隔离期间,要注意和家人的隔离,住单间,避免身体或体液接触,减少共用品,污染物消毒处理,佩戴口罩,勤洗手,密切观察身体状况等。如果出现发热或咳嗽咯痰症状,要及时到定点医院就医确诊后隔离治疗。

无症状感染者也可能成为传染源,所以同上述人员有密切接触者也应居家隔离,这里特别提醒,居家隔离必须严格执行有关措施要求,决不能大意。

二是住在本地的普通群众。家庭成员不共用毛巾、水杯、餐具等个人卫生用品,就餐使用公筷,不对儿童口对口喂食,保持家居、餐具清洁,勤晒衣被。应减少外出,尽量避免到封闭、人员密集的场所,不聚餐,不参加聚集性活动,降低与潜在传染源接触的机会。

空旷地区工作可不佩戴口罩

自制口罩也可取

目前,佩戴口罩出入小区、工作场所是一种比较有效的防护方式。但有不少网友反映,随着复工复产,一些中小企业工人以及进城务工人员在口罩选择和使用仍然存在着不规范的现象。

口罩到底应当如何正确选择与佩戴?使用后又该如何处理呢?张建新对以上问题做出了解答。

在新型冠状病毒肺炎流行期间,戴口罩确实是一个非常重要的防护手段,关于口罩的选择和使用,张建新提出了三点建议:

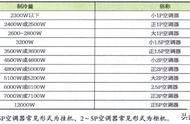

第一,建议普通民众根据暴露危险大小和场合选择一次性医用口罩或普通生活口罩等。在个人独处、在空旷的地区(运动场、田野、郊区、露天等)工作或活动,普通居家环境、人员固定的普通办公室,建议常开窗通风,可以不佩戴口罩。空旷的建筑工地上可以佩戴防尘口罩。在各种口罩脱销的情况下,我们可以用布、棉等无毒无害材料自制口罩,价格低廉,能起到一定的保护作用,也便于清洗、消毒、重复使用,减少浪费。

第二,在佩戴口罩时我们需要注意哪些事项呢?首先要避免手接触到口罩内侧面,保持口罩清洁、结构完整,尤其是内层不受污染,这样我们一个口罩就可以重复使用。其次,每次使用之后,应该放在比较洁净、干燥通风的地方。这里要提醒大家,喷洒消毒剂,包括医用酒精,会使防护效率降低,所以不宜采用酒精喷洒的方式去给口罩消毒。如果口罩出现脏污、变形、损坏、有异味时,应及时更换。

没必要戴多层口罩。我们发现有个别人佩戴多层口罩,以为这样会加强防护的功效,这个做法是完全错误的。大家要知道,只要正确佩戴一个一次性医用口罩,就完全可以有很好的防护效果。佩戴多层口罩,不仅不会明显提升防护效果,反而影响口罩的气密性,增加不舒适度,同时还是一种浪费。

第三,不盲目使用高防护级别口罩。医用防护口罩、N95口罩主要适用于一线抗疫、对防护要求很高的医务人员和工作人员,普通民众一般使用普通医用口罩或普通生活口罩就可以了。在当前N95口罩十分稀缺的情况下,我们应该把更多的N95口罩留给防疫一线的医务人员,让他们在抗疫救人的一线更好的保护好自己。

张建新表示,口罩的正确佩戴在很多权威媒体,如健康中国、健康四川官微等均有介绍,大家可自行在网上搜索学习。

使用过后的口罩的处理很重要,使用过的口罩可能会携带病毒、口腔细菌等这些微生物,存在二次污染的风险。那么,口罩使用后该如何处理?

“网上有焚烧、拿开水烫、剪碎了再扔等办法,但都是不靠谱的。这些方法不仅不能有效*灭病菌,而且容易造成别的风险。

关于这个问题,我个人有以下几点建议:第一,去医院就诊的所有人员,包括看望或陪伴病人使用过的口罩,用完后直接投入医疗废物垃圾桶中。第二,对于一般状态,使用过的口罩可以直接丢入有害垃圾类或专用垃圾桶。在处理完口罩后,一定记得认真洗手。”张建新说。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

,