#品诗书#专注分享#诗词#,志在读懂诗词,让诗词进入我们平常百姓家。

昨天我们分享了苏东坡在密州的,苏东坡那种超然物外的境界所叹服。林语堂说:“一提起苏东坡,在中国总会引起人们亲切敬佩的微笑,也许这话最能概括苏东坡的一切了......。”

从苏东坡的笔端,我们能听到人类情感之弦的振动,有喜悦、有愉快、有梦幻的觉醒,有顺从的忍受。

他的一生载歌载舞,深得其乐,忧患来临,一笑置之。他的身上有一股道德的力量,非人力所能扼制,这股力量,由他呱呱落地开始,即强有力地在他身上运行,直到死亡封闭上他的嘴,打断了他的谈笑才停止。

苏东坡对他的弟子说:“吾上可陪玉皇大帝,下可陪卑田院乞儿。眼前见天下无一个不好人。”

正是苏东坡这种超然物外,不管他身处何种境遇,都能淡然处之,所以他总能“识得庐山真面目”,不为“身在此山中”所累。

所以他使无数中国读书人所倾倒、所爱慕,千百年来,一提起苏东坡,在中国总会引起人们亲切敬佩的微笑。“生活不如意事常八九”我们往往为自己的各种事务“当局者迷”,今天和您分享苏东坡这首千古名篇《题西林壁》,短短28个字,富含生活哲理,读来郎朗上口,思来理意清晰。

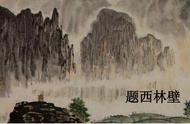

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

——《题西林壁》

作此诗时,苏东苏东坡于神宗元丰七年(1084年)由黄州(今湖北黄冈)贬所改迁汝州(今河南临汝) 团练副使,赴汝州时经过九江,与友人参寥同游庐山。瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了若干首庐山记游诗。

《题西林壁》是游观庐山后的总结。据南宋施宿《东坡先生年谱》记载可知此诗约作于元丰七年五月间。

这首诗既是写景诗,又是一首哲理诗,哲理蕴含在对庐山景色的描绘之中。此诗描写庐山变化多姿的面貌,并借景说理,指出观察问题应客观全面,如果主观片面,就得不出正确的结论。

前两句描述了庐山不同的形态变化。庐山横看绵延逶迤,崇山峻岭郁郁葱葱连环不绝;侧看则峰峦起伏,奇峰突起,耸入云端。从远处和近处不同的方位看庐山,所看到的山色和气势又不相同。

后两句写出了苏东坡深思后的感悟:之所以从不同的方位看庐山,会有不同的印象,原来是因为“身在此山中”。也就是说,只有远离庐山,跳出庐山的遮蔽,才能全面把握庐山的真正仪态。

全诗紧紧扣住游山谈出自己独特的感受,借助庐山的形象,用通俗的语言深入浅出地表达哲理,故而亲切自然,耐人寻味。

有时候,我们所得非所见,所见非所感,所感非事实。我们看到的是非对错其实并非真正的是非对错,因为我们的眼界会被事物本身所遮挡,同时,又会受自己的好恶所左右。

很多时候我们身在局中,会被众多繁杂的事务蒙蔽双眼,走不出来,当自己作为旁观者时,就能看出利弊来了。正如苏东坡说,只有远离庐山,跳出庐山的遮蔽,才能全面把握庐山的真正仪态。

一首小诗激起人们无限的回味和深思。所以,《题西林壁》不单单是诗人歌咏庐山的奇景伟观,同时也是苏东坡以哲人的眼光从中得出的真理性的认识。

由于这种认识是深刻的,是符合客观规律的,所以诗中除了有谷峰的奇秀形象给人以美感之外,又有深永的哲理启人心智。因此,这首小诗格外来得含蓄蕴藉,思致渺远,使人百读不厌。

tí xī lín bì

题西林壁

——sū shì

——苏轼

hēng kàn chēng lǐng cè chēng fēng

横看成度岭侧成峰,

yuǎn jìn gāo dī ge bù tóng

近高低各不同。

bù shí lú shān zhēn miàn mù

不识庐山真面目内,

zhǐ yuán shēn zài cǐ shān zhōng

只缘容容身在此山中。

題西林壁

——蘇軾

橫看成嶺側成峰,

遠近高低各不同。

不識廬山真面目,

只緣身在此山中。

题西林壁:写在西林寺的墙壁上。西林寺在庐山西麓。

题:书写,题写。西林:西林寺,在江西庐山。

横看:从正面看。庐山总是南北走向,横看就是从东面西面看。

侧:侧面。

各不同:各不相同。

不识:不能认识,辨别。真面目:指庐山真实的景色、形状。

缘:因为;由于。此山:这座山,指庐山。

#苏东坡##诗词#

,