黑线就是水变成冰的必经之路:水变成冰的能量变化过程不是一路向下,而是需要先越过具有一定高度的能垒障碍,才能在结冰的道路上一去不回头。

所以,冰的形成可以被分为形成冰核及生长两个过程。其中,生成冰核不但是冰形成的起始,还决定着结冰的速度。纯净的过冷水要结冰是非常缓慢的,但是如果你把一块冰放入过冷水中,水就会迅速结冰,这块冰就相当于巨大的冰核。

要发现“临界冰核”的存在,困难度很高,临界冰核具有需要等待很长时间才可能出现的偶然性、存在寿命小于纳秒的瞬时性以及纳米级尺寸的微观性,使得现有的微观探测技术很难捕捉到它。

这也是为什么过了百年,科学家依然没有找到它的存在。所以也有科学家认为水结冰的过程根本不存在临界核,只要水分子形成无序的团簇,再重构后就可形成大的冰晶,进而结冰。

水结冰的两种假说

临界核是否存在的问题阻碍了对自然界中相变成核这一重要物理现象的进一步理解,甚至引起了对临界核概念应用于生产实践的实用性的疑问。

而最终中国科学家王健君、周昕团队成功捕获了“临界冰核”。中国科学家认为既然无法直接观测到临界冰核的存在,那么就采用间接的方式。

存在中国北方寒冷地区的一种昆虫冬尺蠖给了王健君、周昕团队启示。研究人员发现,能在低温下生存的冬尺蠖携带一种“抗冻蛋白”,能够抑制体内冰晶生长。而另一种作用相反的蛋白“冰晶核蛋白”却可以高效地促进冰核形成。

研究人员发现,它们结构相似,唯一的不同就是尺寸。抗冻蛋白尺寸约在1~2纳米左右,冰晶核蛋白在几十个纳米级。研究人员由此确定,“尺寸”是决定冰核能不能形成的重要因素。

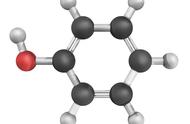

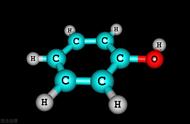

王健君、周昕团队团队设计制备了系列尺寸和化学性质窄分布的氧化石墨烯纳米材料,研究了不同尺寸氧化石墨烯对成核温度的影响。