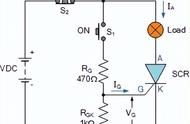

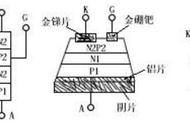

当Q1与Q2充分导通后(可控硅导通),A、K两极之间的压降很小,其实就是Q1发射结电压VBE1 Q2集电极-发射极饱和电压VCE2,这个电压称为正向通态电压VTM(Forward On-State Voltage)

可以看到,VAK的电压值最终全部加到电阻R2上面,整个过程就是由电压VGK引发的“血案”,原来R2电阻上没有任何压降,VGK电压触发可控硅后,VAK电压就全部加在电阻R2上面了。

可控硅完全导通后,流过A、K两极的电流即为通态电流IT(On-State Current),实际应用时,VAK通常是交流电压(如220VAC),因此常将此参数标记为通态平均电流IT(RMS),指可控硅元件可以连续通过的工频正弦半波电流(在一个周期内)的平均值,而此时流过G、K两极的电流即为门极电流IG(Gate Current),这个门极控制电流不应超过门极最大峰值电流IGM(Forward Peak Gate Voltage)

当VAK是交流电源的负半周时,可控硅因为A、K两极加反向电压而阻断,此时允许施加的最大电压称为反向重复峰值电压VRRM(Peak Repetitive Reverse Blocking Voltage),由于可控硅阻断时的电阻不是无穷大,此时的电流称之为反向重复峰值电流IRRM(Peak Repetitive Reverse Blocking Current)。

这两个值与之前介绍的IDRM、VDRM是一样的,只不过IDRM、VDRM是在控制G极断开、可控硅阻断状态下测量的,而IRRM、VRRM是在可控硅A、K极接反向电压下测量的。

如果在可控硅阳极A与阴极K间加上反向电压时,开始可控硅处于反向阻断状态,只有很小的反向漏电流流过。当反向电压增大到某一数值时,反向漏电流急剧增大,这时,所对应的电压称为反向不重复峰值电压VRSM(Peak Non-Repetitive Surge Voltage)。

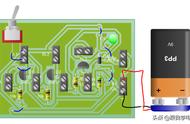

上面我们只是把R2(与R1)作为象征性的限流电阻,其实R2完全可以是负载,如电灯泡,如下图所示:

当G、K两极没有加正向电压时,A、K之间相当于是断开的,灯泡不亮

当G、K加上正向电压后,A、K之间相当于短路,所以VAK电压全部加在电灯泡上使其发光。

由地盘之争引发的“血案”就此完结!

但是还有下文哦!

如果在A、K之间充分导通后,我们拿掉电压VGK企图让灯泡熄灭,如下所示:

很遗憾,没有成功,灯泡还是一往无前地发射出嘲笑我们的刺眼光芒,因为这个时候VGK已经没有利用价值了,尽管没有VGK,可控硅内部还是会有三极管电流正反馈维持可控硅的继续导通。

在门极G开路时,要保持可控硅能处于导通状态所必须的最小正向电流,称为维持电流IH(Holding current)。还有一个擎住电流IL(Latch current),是可控硅刚从断态转入通态并移除G极触发信号后,能维持导通所需的最小电流。对于同一可控硅,通常IL约为IH的数倍。

导演,我没看懂这两者有什么区别!其实这与数字电路中的电平是相似的,如下图所示: