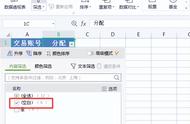

弗隆的择业动机理论公式如下:

J = I × V × E

其中,

J表示个体对特定职业的动机水平;

I为个体对特定职业的兴趣程度;

V为个体对特定职业的价值观匹配程度;

E为个体对特定职业的能力与自信程度。

步骤:

1. 确定个体对特定职业的兴趣程度(I):个体需要认真思考自己对不同职业的兴趣程度,可以通过评估自己在特定领域的兴趣、爱好和个人满足感来判断。

2. 确定个体对特定职业的价值观匹配程度(V):个体需要了解自己的价值观,如对金钱、社会地位、自我成长等的重视程度,并与特定职业的价值观要求进行比较和匹配。

3. 确定个体对特定职业的能力与自信程度(E):个体需要评估自己在特定职业所需的技能、知识和经验,并将其与自己当前的能力和自信程度进行匹配。

4. 应用公式计算动机水平(J):根据个体的兴趣程度(I)、价值观匹配程度(V)和能力与自信程度(E),将它们代入公式J = I × V × E,计算得出动机水平。

通过执行以上步骤,个体可以较全面地评估自己对特定职业的动机水平,以便做出更明智的职业选择决策。

美国心理学家佛隆(Victor.H.Vroom)通过对个体择业行为的研究认为,个体行为动机的强度取决于效价的大小和期望值的高低,动机强度与效价及期望值成正比,1964年在《工作和激励》一书中,他提出了解释员工行为激发程度的期望理论。期望理论的公式:

F=V.E式中,

F为动机强度,是指积极性的激发程度,表明个体为达一定目标而努力的程度;

V为效价,是指个体对一定目标重要性的主观评价;

E为期望值,是指个体对实现目标可能性大小的评估,也即目标实现概率。

员工个体行为动机的强度取决于效价大小和期望值的高低。效价越大,期望值越高,员工行为动机越强烈,就是说为达到一定目标,他将付出极大努力。如果效价为零乃至负值,表明目标实现对个人毫无意义。在这种情况下,目标实现的可能性再大,个人也不会产生追逐目标的动机,不会为此付出任何积极性,付出任何的努力。如果目标实现的概率为零,那么无论目标实现意义多么重大,个人同样不会产生追求目标的动机。

佛隆的择业动机理论的具体内容

佛隆将这一期望理论用来解释个人的职业选择行为,具体化为择业动机理论。该理论的应用,即个人如何进行职业选择,分两步走。

第一步,确定择业动机。用公式表示为:择业动机=职业效价*职业概率。

式中,择业动机表明择业者对目标职业的追求程度,或者对某项职业选择意向的大小。

职业效价是指择业者对某项职业价值的评价,取决于:

(1)择业者的职业价值观;

(2)择业者对某项具体职业要求如兴趣、劳动条件、工资、职业声望等的评估。即:职业效价=职业价值观*职业要素评估。

职业概率是指择业者获得某项职业可能性的大小,通常主要决定于4个条件:

①某项职业的需求量。在其他条件一定的情况下,职业概率同职业需求量呈正相关。

②择业者的竞争能力,即择业者自身工作能力和求职就业能力,竞争力越强,获得职业的可能性越大。

③竞争系数是指谋求同一种职业的劳动者人数的多少。在其他条件一定的情况下,竞争系数越大,职业概率越小。

④其他随机因素。

因此,职业概率=职业需求量*竞争能力*竞争系数*随机性。

择业动机公式表明,对择业者来讲,某项职业的效价越高,获取该项职业的可能性越大,择业者选择该项职业的意向或者倾向越大;反之,某项职业对择业者而言其效价越低,获得此项职业的可能性越小,择业者选择这项职业的倾向也就越小。