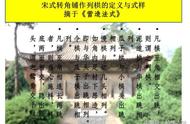

《营造法式》(宋)和《工部工程做法》(清),分别记载了用“材分”和“斗口”为模数设计单体建筑的方法。自梁思成、刘敦桢二位先生创建中国古代建筑研究这一学科以来,数十年间,经过两三代学者的研究,对这两部书中所载模数制度已基本了解。但因这两部书是为工程验收而编著,详于构件断面尺寸,而对建筑物的面阔、间广、柱高等大的比例关系较少涉及。

如在《营造法式》中只有“若副阶、廊舍,下檐柱虽长,不越间之广”一句,即柱高等于或小于间广;《工部工程做法》则记载一般建筑下檐柱高为0.8面阔,也是柱高小于间广。但二者都属于控制数宇,并未涉及更具体的比例关系。由于在古代典籍和建筑专著中迄今尚未发现有关记述,我们要探讨古代木构建筑在外观设计中大的比例关系问题,只能通过研究现存的实物来进行,这就需要对有精确实测图或实测数据的建筑物进行深人的分析,用综合、归纳寻找共同点的方法逐步把它们反推出来。

欹qī, 倾斜,歪向一边。

斗栱的栱上有内䫜则表示斗栱的年代不会晚,至迟不会晚于宋。䫜(凹的异体字,音义同)。

下昂前端通常制成尖嘴状,宋人称之为昂尖(清式称“昂嘴”),是集结构功能与艺术造型为一体的特殊部位。历史上各时代的昂尖体现出不同的时代风尚和艺术追求,唐代建筑五台山佛光的东大殿柱头铺作中有国内现存已如最早的批竹昂实例,宋代建筑除此之外还广泛地使用琴面昂,元代出现象鼻形昂,但盛行于明清。明末清初盛行龙头、象鼻形昂,后期又出现云卷头及各类雕花昂,是刻意追求华丽,片面强调装饰的产物。