大象在我们心目中的形象往往是温和敦实又憨态可掬,虽然体型巨大,肌肉发达,但它们友好、温顺、易于亲近,是力量与柔和的矛盾统一体,有着鲜明的“反差萌”。

然而在历史上,“大象”的地位尊贵过,也人人喊打过。

- 1、作为祥瑞之兽的大象

如今,大象只分布在我国云南的南部地区,发现远在新石器时代,黄河流域可能也是大象的活动范围,可见大禹驭象的故事并非空穴来风;根据考古学的发现,更是明确地证实了夏末商初亚洲象的存在。殷墟、三星堆、金沙遗址均有象牙制品的发现,湖南醴陵出土有商代青铜象尊,又进一步表明大象在审美取向和精神生活方面也有重要传统。

不过随着环境和气候的变迁,大象的宜居带向南推进,直至汉代,大象已非寻常之物,中原地区主要靠进贡才能见到大象。此时的大象多了一层政治意味,包含着方国向中央政权进贡的自觉与“归化”的政治诚意。

上图_ 滕州画像石 六牙白象图

上图_ 安徽萧县文管所藏石

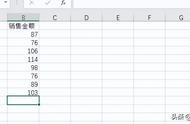

物以稀为贵,大象作为“珍奇异兽”,其形象的内涵也发生改变。“大象”很快跻身于祥瑞动物的行列,与龙、虎、熊、翼兽、嘉禾、祥云等处于同一画面,出现于画像石、墓室壁画、器物装饰中。

除了单独的“象”图外,汉代的大象图像往往与人物图像组合,且多为胡人或僧侣。这一现象基于张骞通西域之后,打开了中原人认识中亚或南亚的窗口,得知该地人民善于驯象,同时受到印度佛教的影响,因此,“胡人-象”、“僧侣-象”这一题材丝绸之路东传至汉地,被固定为一种艺术模式并融入汉代的艺术传统之中。画面一般呈现驯象、骑象的场景。

上图_ 邹城博物馆藏画像石