其次,从结构来看,部分中小行存在达标压力。我们统计了截至17年三季度末共123家银行的资本充足率情况,按照18年底银监会的考核标准,有5家银行不达标,均是城商和农商行。如果我们将各项资本充足率与银监会考核标准的差值在0.5%以内,算作有一定达标压力的话,那么共有21家银行有达标压力,占比超过17%。

我们进一步分析这21家有达标压力的银行可以发现,其中主要是城商和农商行。并且从各项充足率指标来看,有7家银行核心一级资本充足率有达标压力、19家银行一级资本充足率有达标压力,4家银行资本充足率有达标压力。由此可以看出,目前考核压力最大的是一级资本充足率指标,也就是说,部分中小行目前所面临的最大问题,是一级资本的缺乏。

2. 18年银行的资本困境

上文我们统计了截至17年底各银行的资本充足率情况,结果发现虽然从平均水平来看达标压力不大,但大行与中小行资本情况差异明显,部分中小行存在一定的达标压力。而18年以来,随着金融监管的收紧,银行整体的资本压力也开始显现。

2.1银行天然缺资本

银行作为金融中介机构,其盈利主要来源就是存贷款的利差,而利润水平与存贷款利率差、资产规模均成正比,因此银行本身就有做大资产规模的冲动。而作为资产规模扩张的约束指标,银行资本的稀缺也是经常要面对的问题。一般来说,银行内生补充资本金的方式主要是通过未分配利润,但如果只通过未分配利润来自然补充资本,往往难以支撑银行资产的扩张速度。

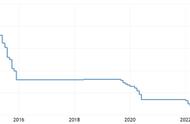

我们做一个简单的计算,根据统计的157家样本银行,2016年的ROE在12.5%左右,17年的ROE整体有所上升,我们假定在14%左右。分红方面,根据我们统计的上市银行的分红数据,我们假定所有商业银行的平均分红比例约为25%。那么按照14%的ROE和75%的利润留存比例,我们计算出每年通过未分配利润可以使核心一级资本自然增长10.5%左右。也就是说,在保证核心一级资本充足率不变的情况下,风险加权资产的增长率应该在10.5%左右。

但考虑到核心一级资本只占总资本的80%左右,因此如果没有其他补充资本金的方式,仅依靠未分配利润补充资本,为了保证资本充足率的稳定,风险加权资产的增长率只能在8.4%左右。而从风险加权资产的实际增速来看,虽然17年增速出现明显下滑,但截至17年底仍有10.7%左右,因此这2.3%左右的增速差就要依靠其他补充资本金的手段来弥补,这也是为何银行始终会缺资本的重要原因。

2.2表内非标监管穿透带来资本压力

而17年以来,金融监管不断收紧,加剧了银行表内缺资本的困境。尤其是对于非标的监管趋严,表内和表外投资的非标资产都有补提资本金的压力。具体来说,银行表内投资非标资产主要通过股权及其他投资。其中14年之前,银行表内利用同业投资非标,集中体现在买入返售类非标业务的扩张。当时典型的套利链条是:银行A通过买入返售资产,将资金给银行B,银行B利用这笔资金表内配置非标资产、负债端增加卖出回购。本质是银行A承担非标资产的风险与收益,而银行B作为通道获取相应收益。

这一过程中,银行A的实质非标资产通过银行B的通道,被计入了买入返售资产中。这样的好处在于,买入返售作为同业资产,风险计提比例仅为20%(3个月以内)或25%(3个月以上),显著低于信贷资产的100%,减少了资本占用。随后在2014年7月,127号文出台,要求买入返售下的金融资产必须为银行承兑汇票,债券、央票等标准化资产,表内买入返售对接非标的规模逐渐得到控制,但非标投资需求也随之转向了应收款项类投资。

虽然根据银监会的规定,应收款项类等同业投资也要按照底层资产穿透来进行资本计提。但在实际操作中,由于底层资产构成复杂,监管难度较大,银行可以将部分底层非标资产包装为同业投资项目,从而享受20%或25%的资本计提比例。因此,银行的风险加权资产规模实际上是被低估的。

但17年以来,金融监管不断趋严,同业、表外投资要求穿透监管、杜绝空转套利,加上“三三四”检查和18年的银监会4号文,要求整顿金融乱象,对于银行整体的监管也提出了更高的要求。银行表内违规操作、减少资本计提的方式受到比较明显的约束,部分表内非标从“同业投资”回归“非标投资”的过程中,带来了资本计提压力的上升。

做一个简单的测算,截至17年底,商业银行股权及其他融资项规模为21.28万亿。主要包括委外、投资各类理财、资管计划、信托等,底层资产以非标、债券等为主。我们估计其中2/3属于非标资产,即14.2万亿左右;而假定一半的非标资产已经按照100%的资本计提,剩下一半(7.1万亿)按照25%的标准计提资本。如果这部分非标要按照底层资产穿透回表,则会新增风险加权资产5.3万亿左右。

2.3表外非标回表带来资本压力

银行表外投资非标主要是通过表外理财。截至2017年底,银行理财余额29.54万亿,其中非标资产约为4.8万亿左右。银行理财在一定程度上起到了承接表内非标资产、不良资产等的作用,典型的运作方式是银行将不良资产打包出售给通道机构(基金子公司、券商资管、信托机构等),然后由通道机构以该资产为基础成立资管计划,再由银行表外理财承接。在这一过程中,不良资产实际是“伪出表”,主要是为了规避相关监管,将风险由表内转移到了表外。

但17年以来,对表外理财的监管趋严,尤其是表外对接非标的行为受到了重点的限制。先是在17年11月出台了资管新规的征求意见稿,对于大资管行业有了统一的监管规范。之后在2017年底,银监会发布《关于规范银信类业务的通知》(55号文),针对银信业务着手监管,2018年初,针对委托贷款的《商业银行委托贷款管理办法》(2号文)出台,针对委托贷款业务进行全面的整顿和监管。

在监管的围追堵截下,表外非标资产的需求全面回落,并且要面对非标回表的压力。做一个简单的计算,截至17年底银行理财余额29.54万亿,其中非保本理财占比80%左右,同业理财3.25万亿,占比在11%左右。我们按照同比例的原则计算出非保本非同业(同业理财在计算表内非标时已经包括了)的理财规模约为21万亿,而按照非标资产占银行理财总资产16.22%的比例来计算,非保本非同业理财中非标资产的规模约为3.4万亿左右。如果这部分非标资产全部回表,则会新增3.4万亿的风险加权资产。