颜真卿《颜氏家庙碑》中的“图”“两”字

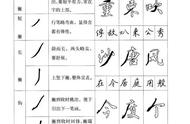

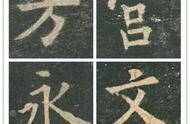

由各种取向斜势的笔画,在纵横之间,自然而然,形成了笔画之间不同的夹角,比如斜撇与竖画一般形成45°,等等。这样也就成为了结构中可以总结并运用的规律,诸如斜捺起笔处亦大致与竖夹角成45°,以保证对称与平稳。不仅是笔画间的夹角可以让书者寻绎异同,就单个笔画如横折、钩画等而言,自身就构成了夹角,且家家自成风貌。以颜、欧二体相较,竖钩收笔夹角,前者约45°,后者则小于45°,这与本身结构特点相关。

颜真卿《勤礼碑》中的“泉”字

欧阳询《九成宫醴泉铭》中的“泉”字

由夹角的实际形态,不妨稍作延伸,历代书家提及角的特点,基本是以笔画的外在感觉而言,如张怀瓘《六体书论》云:“若执笔浅而坚,掣打劲利,掣三寸而一寸着纸,势有余矣……转运旋回,乃成棱角。”其把有棱角作为执笔合理并成势的合理形态。萧衍《答陶隐居论书》云:“夫运笔邪则无芒角,执笔宽则书缓弱。”则把有芒角称为运笔正态,可见棱角芒角,外露生机。

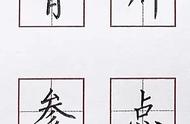

欧阳询《九成宫醴泉铭》中的“我”“泰”字

这自然涉及用笔中的起、行、收等诸多环节,起笔藏露顺逆之际,芒角或有或无,实关笔墨生机,而转折之处,智果《心成颂》中有“竣拔一角”之说,并释之曰“字方者抬右角”,可见,此右上之角,更是楷书关键运笔之处,不可不察。而收笔之论,无往不收,诸如撇捺,由着锋颖圆锥之状以及书时用力由重渐轻的结合,亦自成尖角,此则更见书者功夫,因为稍有不及亦往往成鼠尾而乏力也。