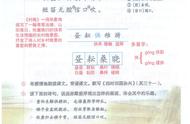

图四上: 汝窑天青釉水仙盆 台北故宫博物院

图四下:汝窑天青釉水仙盆 大阪市立东洋陶磁美术馆

清宫具体实施瓷器釦边的地点为造办处铜作(后归为铜錽作)、镀金作,在乾隆中期后会同时交予苏州制造局承办。在乾隆皇帝的严格督导下,清宫瓷器的修补和釦边过程详实仔细,其步骤为首先确认需要加工的位置范围,“劄去”已经损坏的茬口,再打磨抛光之后交由铜匠箍镶金属边,最后按皇帝的要求有的需将铜口烧出旧色。从档案整体记录的操作时问来看,带有釦边的修补过程通常需要至少一个月、至多半年左右工期。《活计档》载乾隆二十三年的一件瓷器的修补记录可还原当时的过程:“二月十二日,郎中白世秀、员外郎金辉来说,太监胡世杰交磁炉一件,口耳有缺。传旨:依口上缺处劄去先画墨道呈览,准时再劄。另镶铜口、底足亦镶铜口,耳上之缺随好,钦此。于本月十三日郎中白世秀、员外郎金辉将磁炉一件画得墨道持进交太监胡世杰呈览。奉旨:准照墨道劄做其底足留五分高,将飞沿劄去,着好手玉匠劄做,耳下缺处随好,用黑色做旧意,钦此。于六月初四日郎中白世秀、员外郎金辉将磁炉一件镶得口足持进,交太监胡世杰呈进。奉旨:着配盖座玉顶,钦此。28”又有“乾隆四十二年五月二十八日,员外郎四德、五德来说,太监如意交象窑大瓶一件,底足破坏、缺一块,係长春园撇下。传旨:将底足破处依线路箚去,镶铜边,将缺处盖佳,钦此。于六月初五日员外郎四德将象窑大瓶一件将底足依线路箚去,镶得铜底足,交太监如意呈览。奉旨,瓶口亦镶铜边并底足俱烧古色,钦此。29”也就是说,无论是缺口打磨的程度,还是镶釦的位置,以及用料的材质,乾隆皇帝都是要经手过问的。

乾隆像这样反复对瓷器的修补过程提出修改建议的例子并不少见,皇帝不仅参与了修补方案的制定,还不忘在修补进行中核查,随时斟酌设计,以达到自己理想的完美效果。

现两岸故宫博物院藏有大量进行过镶釦处理的传世瓷器。谢明良先生认为,这些为数极多的清宫传世宋瓷的铜釦,多出自清宫造办处之手30。为何清宫要重新为古瓷釦边或增釦铜边,从众多乾隆御题诗中可知一二,因为乾隆对高古瓷器镶釦特征有着独特看法,这可能代表了清代帝王对此的普遍意识。古瓷的镶釦带给乾隆皇帝想象和感慨,例如奉华款汝窑纸糙瓶底部刻有御题诗道:“口欲其坚铜以锁,底完而旧铁余钉”31(图一),乾隆皇帝的忠实地记录了该瓶的形貌,并指出器口釦边的加固功能,继而引申为自律的象征。