3 施工时应保证基坑边坡的稳定和地基不被扰动;

4 集水井施工应符合下列规定:

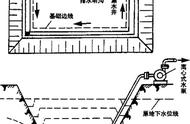

1)宜布置在构筑物基础范围以外,且不得影响基坑的开挖及构筑物施工;

2)基坑面积较大或基坑底部呈倒锥形时,可在基础范围内设置,集水井筒与基础紧密连接,便于封堵;

3)井壁宜加支护;土层稳定且井深不大于1.2m时,可不加支护;

4)处于细砂、粉砂、粉土或粉质黏土等土层时,应采取过滤或封闭措施;封底后的井底高程应低于基坑底,且不宜小于1.2m;

5 排水沟施工应符合下列规定:

1)配合基坑的开挖及时降低深度,其深度不宜小于0.3m;

2)基坑挖至设计高程,渗水量较少时,宜采用盲沟排水;

3)基坑挖至设计高程,渗水量较大时,宜在排水沟内埋设直径150~200mm设有滤水孔的排水管,且排水管两侧和上部应回填卵石或碎石。

4.3.8 井点降水施工应符合下列规定:

1 设计降水深度在基坑(槽)范围内不宜小于基坑(槽)底面以下0.5m,软土地层的设计降水深度宜适当加大;受承压水层影响时,设计降水深度应符合施工方案要求;

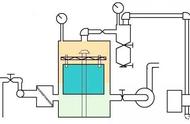

2 应根据设计降水深度、地下静水位、土层渗透系数及涌水量按表4.3.8选用井点系统;

3 井点孔的直径应为井点管外径加2倍管外滤层厚度,滤层厚度宜为100~150mm;井点孔应垂直,其深度可略大于井点管所需深度,超深部分可用滤料回填;

4 井点管应居中安装且保持垂直;填滤料时井点管口应临时封堵,滤料沿井点管周围均匀灌入,灌填高度应高出地下静水位;

注:多级井点必须注意各级之间设置重复抽吸降水区间。

5 井点管安装后,可进行单井、分组试抽水;根据试抽水的结果,可对井点设计作必要的调整;

6 轻型井点的集水总管底面及抽水设备基座的高程宜尽量降低;

7 井壁管长度允许偏差为±100mm,井点管安装高程的允许偏差为±100mm。

4.3.9 施工降排水终止抽水后,排水井及拔除井点管所留的孔洞,应及时用砂、石等填实;地下静水位以上部分,可用黏土填实。

4.4 基坑开挖与支护4.4.1 基坑开挖与支护施工方案应包括以下主要内容:

1 施工平面布置图及开挖断面图;

2 挖、运土石方的机械型号、数量;

3 土石方开挖的施工方法;

4 围护与支撑的结构形式,支设、拆除方法及安全措施;

5 基坑边坡以外堆土石方的位置及数量,弃运土石方运输路线及土石方挖运平衡表;

6 开挖机械、运输车辆的行驶线路及斜道设置;

7 支护结构、周围环境的监控量测措施。

4.4.2 施工除符合本章规定外,还应满足现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的相关规定。

4.4.3 基坑底部为倒锥形时,坡度变换处增设控制桩;同时沿圆弧方向的控制桩也应加密。

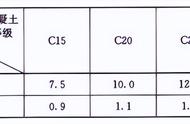

4.4.4 基坑的边坡应经稳定性验算确定。土质条件良好、地下水位低于基坑底面高程、周围环境条件允许时,深度在5m以内边坡不加支撑时,边坡最陡坡度应符合表4.4.4的规定:

4.4.5 土石方应随挖、随运,宜将适用于回填的土分类堆放备用。

4.4.6 基坑开挖的顺序、方法应符合设计要求,并应遵循“对称平衡、分层分段(块)、限时挖土、限时支撑”的原则。

4.4.7 采用明排水的基坑,当边坡岩土出现裂缝、沉降失稳等征兆时,必须立即停止开挖,进行加固、削坡等处理。

雨期施工基坑边坡不稳定时,其坡度应适度放缓;并应采取保护措施。

4.4.8 设有支撑的基坑,应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖和严禁超挖”的原则开挖,并应按施工方案在基坑边堆置土方;基坑边堆置土方不得超过设计的堆置高度。

4.4.9 基坑的降排水应符合下列规定:

1 降排水系统应于开挖前2~3周运行;对深度较大,或对土体有一定固结要求的基坑,运行时间还应适当提前;

2 及时排除基坑积水,有效地防止雨水进入基坑;

3 基坑受承压水影响时,应在开挖前检查承压水的降压情况。

4.4.10 软土地层或地下水位高、承压水水压大、易发生流砂、管涌地区的基坑,必须确保降排水系统有效运行;如发现涌水、流砂、管涌现象,必须立即停止开挖,查明原因并妥善处理后方能继续开挖。

4.4.11 基坑施工中,地基不得扰动或超挖;局部扰动或超挖,并超出允许偏差时,应与设计商定或采取下列处理措施:

1 排水不良发生扰动时。应全部清除扰动部分,用卵石、碎石或级配砾石回填;

2 岩土地基局部超挖时,应全部清除基底碎渣,回填低强度混凝土或碎石。

4.4.12 超固结岩土复合边坡遇水结冰冻融易产生坍滑时,应及时采取措施防止坍塌与滑坡。

4.4.13 开挖深度大于5m,或地基为软弱土层,地下水渗透系数较大或受场地限制不能放坡开挖时,应采取支护措施。

4.4.14 基坑支护应综合考虑基坑深度及平面尺寸、施工场地及周围环境要求、施工装备、工艺能力及施工工期等因素,并应按照表4.4.14选用支护结构。

4.4.15 基坑支护应符合下列规定:

1 支护结构应具有足够的强度、刚度和稳定性;

2 支护部件的型号、尺寸、支撑点的布设位置,各类桩的入土深度及锚杆的长度和直径等应经计算确定;

3 围护墙体、支撑围檩、支撑端头处设置传力构造,围檩及支撑不应偏心受力,围檩集中受力部位应加肋板;

4 支护结构设计应根据表4.4.15选用相应的侧壁安全等级及重要性系数;