易错分析:学生易出错的地方:

(1)不理解图中各条线的含义和特征;

(2)混淆太阳高度和正午太阳高度,不明确图中太阳高度的分布状况。

等太阳高度线图一般由经线、纬线和等太阳高度线组成。其中垂线一般表示经线(有时是两条相对经线的各一部分),横线一般表示纬线(有时画成曲线,有时仅仅表示通过直射点的一条线而已),同心圆表示等太阳高度线。

判读等太阳高度线图时要注意以下几点:

1.太阳直射点和其他各点的经纬度判断

难点提示:就南北方向而言,在太阳直射的经线上,太阳高度相差多少度,纬度就相差多少度;就东西方向而言,如果太阳直射赤道,则两点间经度差等于太阳高度差;如果太阳直射其他纬线,则两点间经度差大于太阳高度差。

2.太阳高度的变化规律、时间和季节的判断

难点提示:图的中心点为太阳直射点,太阳高度以该点为中心向四周逐渐降低;通过该点的经线地方时为12时;通过该点的纬线即此日太阳直射的纬线,其正午太阳高度为90°。正午太阳高度的分布规律从太阳直射的纬线向南北逐渐降低。根据太阳直射的纬线可以推知此时太阳直射点所在的半球及季节,并判断与之相关的地理现象。

3.晨昏线的判断

难点提示:如果图中标注了太阳高度的数值,则视具体数值判断。若最外侧的大圆圈为0°等太阳高度线,则为晨昏线;一般而言,在这种图上,太阳直射经线以东最大的半圆为昏线,以西最大的半圆为晨线;而图中其余部分各地的太阳高度均大于0°,因此图中所示的半球全部为昼半球。若图中最大的圆圈不是0°等太阳高度线,此图是昼半球中太阳高度比较大的一部分。

4.由于太阳直射经线上太阳高度南北跨度为180°,因此该经线上的纬度跨度也应该是180°

当太阳直射赤道时,此经线的最北点为北极,最南点为南极;太阳直射北半球时,北极点位于太阳直射经线最北点以南,北极点与最北点的距离大小为太阳直射纬度的度数,图上没有南极点;太阳直射南半球时,南极点位于太阳直射经线最南点以北,南极点与最南点的距离大小为太阳直射纬度的度数,图上没有北极点。

易错分析:学生出错主要是因为不理解大气的受热过程及各过程对人类生产、生活的影响,不能准确判断图中序号的含义,对太阳辐射的影响因素理解不清。

在复习中要重点关注以下内容:

1.大气的热力作用包括大气对太阳辐射的削弱作用以及大气对地面的保温作用。削弱作用降低了白天的最高气温,保温作用又提高了夜间的最低气温,从而减小了地球表面的气温日较差。

2.太阳辐射穿过大气层时受大气的吸收、反射和散射作用,从而使到达地面的太阳辐射受到削弱。

(1)在对流层里,对太阳辐射起吸收作用的主要是水汽和二氧化碳;在平流层里主要是臭氧。吸收作用具有一定的选择性。通过大气的吸收作用,太阳辐射被削弱的部分主要是波长较长的红外线和波长较短的紫外线,而对可见光影响不大。

(2)反射作用没有选择性,所以反射光呈白色。云层的反射作用最为显著。云层越厚,云量越多,反射能力愈强。此外,大气中的杂质颗粒越大,反射能力越强;颗粒越小,反射能力越差。

(3)当太阳辐射在大气中遇到空气分子或微小尘埃时,太阳辐射的一部分能量便以这些质点为中心向四面八方散射开来。散射可以改变太阳辐射的方向,使一部分太阳辐射不能到达地面。这种散射是有选择性的,波长越短,散射能力越强。散射作用的质点是颗粒较大的尘埃、雾粒、小水滴等时,它们的散射无选择性,各种波长同样被散射。

3.大气主要依靠吸收地面长波辐射增温,大气增温后又以大气辐射的形式把能量返还给地面,称为大气逆辐射,从而实现对地面的保温作用。

易错分析:学生出错主要是因为不能根据图中的风向与纬度值来判断气压带、风带的名称,审题不认真,对气压带、风带所处的南北半球没有判断准确。

正确判断气压带、风带的半球位置与名称以及正确理解气压带、风带对气候的影响是解答该类题的关键。假设陆地表面是均一的,受地球自转与太阳辐射纬度分布差异的影响形成了三圈环流,在近地面形成三风四带(或是六风七带)。

气压带、风带以赤道为中心呈南北对称带状分布,并且高低气压带相间分布,气压带、风带相间分布。在复习的过程中要注意加强对气压带、风带位置的记忆,并要注意通过各种变式图来强化理解,这样才能在不同的情境中作出准确、快速的判断。

受海陆分布、地形起伏等因素的影响,呈带状分布的气压带被分割成一个个高、低气压中心。不同季节大气活动中心的位置是不同的,受海陆热力性质差异的影响,北半球夏季陆地温度高、气压低,形成低压中心,把原来纬向分布的副热带高气压带割裂,高压仅保留在海洋上,太平洋上为夏威夷高压,大西洋上为亚速尔高压,亚欧大陆上形成印度低压(或亚洲低压);冬季陆地温度低、气压高,形成高压中心,把纬向分布的副极地低气压带割裂,太平洋上为阿留申低压,大西洋上为冰岛低压,亚欧大陆上形成亚洲高压(或蒙古—西伯利亚高压)。

南半球因为陆地面积比较小,海陆热力性质差异不显著,大气活动中心不典型,气压带基本呈带状分布。在复习过程中要注意对不同季节出现的大气活动中心的成因、位置加强理解记忆,同时要注意将其落实到地图上。

易错分析:学生易出错的地方:

(1)将图中气压相等的点连接时,不能按照一定的趋势,只是机械地连接各点,因而找不到低压槽线的位置;

(2)不知道锋面出现在低压槽线上,高压脊线处是不会出现锋面的;

(3)不能分清锋面降水的位置。

学生在复习中药注意锋面气旋的常见问题:

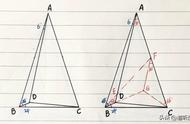

1.冷锋、暖锋的判断:在锋面气旋中,要判断冷锋和暖锋,需要先判断出是冷气团还是暖气团主动移动。常规的方法是根据槽线处锋面的移动方向来判断,在途中可先画出气压梯度力的方向(由外向内,由高压指向低压,垂直于等压线),再根据水平运动物体方向偏转规律(以北半球为例,向右偏转)画出气团的运动方向。这里有一个简单的规律:锋面气旋(南北半球都是如此)中,左侧的为冷锋,右侧的为暖锋。

2.降水区域的判断:冷锋降水主要在锋后,而暖锋降水在锋前。但锋前、锋后的判断是一个难点,这要根据锋面的移动方向来分析,锋面将要经过的区域为锋前,锋面已经经过的区域为锋后。这里同样有一个规律:锋面降水都在冷气团一侧,即图中的1和4区域。

3.锋面过境时的天气变化:冷锋过境时出现雨雪或大风天气,而暖锋过境时出现连续性降水。甲处为冷锋,过境时,气温下降、气压上升,出现雨雪或大风天气。

4.误以为存在锋面反气旋,有很多同学在学过锋面气旋后,总是想着在高压延伸出来的高压脊处也应该有锋面,会形成锋面反气旋。其实不然,在低压槽处空气是向槽线处辐合的,冷暖气团交汇,因此可以形成锋面;而在高压脊处,空气是自脊线向外辐散的,冷暖气团不交汇,因此不会产生锋面。