每年农历七月十五前几天,在冀晋交界的井陉县地都村周边一带,几乎家家户户都要制作一种形状如羊的面食,这一习俗在当地已经流传了上千年,就如同春节吃饺子,中秋节吃月饼一样盛行。

面羊的大体做法是:把白面揉成一头稍粗的长圆形,用剪刀剪出耳朵、嘴和蹄子,前头脸上安两粒黑豆当眼睛,后头安一颗黑豆当屁股眼儿。有的面羊背上还要驮一只小面羊。上锅蒸制好以后,再涂上红、黄、绿、粉等各种颜色。然后由外公、外婆,或者舅舅、舅妈挑好日子亲手送给小外甥享用,一般有几个外甥就要送几对羊,从孩子出生,一直送到12岁。如果姥姥、姥爷去世了,则由舅舅、舅妈承担,这也叫 “妗不老,羊不倒”。

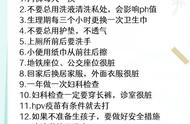

图为地都村88岁吕保文老人正在制作“面羊”

相传,过去村里有一个叫二小的男孩子,从小调皮顽劣不服管教,长到16岁后,为避免他到处惹事生非,母亲只好让他帮舅舅放羊。二小看到羊羔吃奶总是跪着,疑惑不解。舅舅说小羊跪乳是它懂得对母亲孝敬。二小又看到几只小乌鸦往来奔忙,衔来活食喂老乌鸦。舅舅说,这是乌鸦反哺,在报答养育之恩。二小渐悟事理,对舅舅说:“我要回家了,今后一定听妈妈话,长大成才,做个孝亲报恩的人。”此后每年舅舅都要送二小一只羊,提醒他好好长进,街坊邻舍互为效仿,又改为蒸送面羊,渐成此民间习俗。

图为地都村吕保文老人制作的“面羊”

一只只形态各异、憨态可掬、造型拙朴的面羊,在过去“十年九旱,粮食短缺”的年代,面羊除了”吃”的基本属性外,当地百姓还给它赋予了更多的内涵。

蒸面羊祭先祖。古语云 “秋祭曰尝”,农历七月十五日是民间秋祭的节日,又称“中元节”或“鬼节”,有七月十五蒸面羊祭祖的习俗。

蒸面羊送闺女。据当地志*载,“中元日祀先茔,陈瓜果,蒸面羊荐之。以面做羊像,蒸熟送女家”。此记载是指送面羊给新出嫁的姑娘。面羊须有四只,由女婿切出一块,用红丝线拴在客厅,一直到次年送来新面羊时才更换,取意“陈羊见新羊,年年有余粮”,然后女婿吃面羊头,女儿吃面羊脚,其余部分切开分给堂亲邻里共享。

蒸面羊送外甥。面羊馈亲,主送外甥。在村里,流传最广的就是上文“鸦反哺,羊跪乳”民间故事。

蒸面羊作“护命符”。孩子过满月,姥姥、舅舅家要送五只大小不同的面羊,取“伍”谐音,表示与羊为伍。其中大羊戴锁,并挂红线串绕三枚古钱,旁置“拴羊石”,意思是把孩子拴住了。12岁开锁时,姥姥家要送12只面羊,取意天干地支12年轮。开锁仪式后,孩子拿着一只面羊,找邻居家换一把盐,表示从此可以独自体味人生。

随着时代发展,许多地方已不再叫“面羊”而统称为“面塑”,成为了具有非物质文化遗产的传统技艺,具有丰富的观赏性。但是,我依然认为“面羊”是我一生都不会忘记的童年美食。围着炉火,听着“面羊”意味深长的传说,慢慢享用已被炉火烘干散发着金黄色泽的面羊,童年的记忆中那一幕“咯嘣、咯嘣”的脆声依然会在耳畔时时响起。

,