“河间”一名,当下仍然在中央之国的行政序列中,是河北省沧州市下属的一个县级市。在汉代,归属于冀州范围的河间,在行政地位上则要更高一级,只是在“河间国”与“河间郡”的建制中转换,东汉末年的建制为“河间国”。其境大致相当于现在沧州地区的西半部,大致以“禹贡黄河”为界,与隶属幽州板块的涿州相邻。

在三国时代,原本为袁绍手下,后来归顺曹操的大将张郃便是河间国人。不过行政意义上的汉代河间国,只是九河支撑的河间板块的一部分。在归属于冀州的这部分古河间地区,东汉王朝最起码还封建有:勃海、安平、清河四个封国。

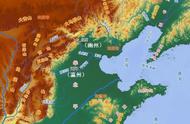

济水位置示意图

∨

探究古河间地区的原始属性,可以帮助我们理解兖州板块的形成,以及今天河北、山东两省的分野问题。利用一块低地做泄洪区,即便在当代防汛预案中也是很常见的方案。一旦那些平时用来固定河流流向的堤坝,在大洪水来临之时无法继续支撑,那么洪水就会被有意识的导入之前设定好的泄洪区。在开闸泄洪之前,原本居住于这片土地上的居民,会按照预案撤离到安全地区。等到洪水退却之后,再回到重建家园。4000年前的华夏先民,显然不具备这样的预警和组织能力。因此从本质上来说,大禹的方案是牺牲掉河间地区的开发,将之设定为一个从一开始就被牺牲掉的泄洪区。

应该说,在当时的生产力条件下,大禹所设计的方案是最为可行的。此后3000年间,黄河都是在河间地区入海。期间虽有几次小规模的向南分流事件,但都很快拔乱反正。然而到了公元1128年,黄泛区的概念开始出现历史性的南移。这一年冬天,在前一年被金军攻破东京汴梁并失去两位皇帝的宋王朝,决定弃守中原退入长江流域偏安。为了阻滞金军南下,黄河南岸的堤坝被扒开,这条大河的流向随之发生重大改变,开启了长达700余年的“夺淮入海”历史。一直到公元1855年,黄河方因在河南兰考境内向北决口,改道现在的路线重回渤海。

南宋王朝这次的“以水当兵”之举,很容易让人想到800年后发现在花园口的一幕。事实上,这一幕在历史上曾经多次上演,对整个南黄泛区的地缘稳定性,造成了极其深远的影响。不过在我们现在所处的年代,遭受这一影响的还是北黄泛区。作为一个天然泄洪区,尽管会有多条水道帮助导流,但黄河的高含沙量以及整个九河地区低平的地势,注定了这些河流也不会稳定的保持同一路线。

稳定是发展文明的基础,鉴于这种不稳定性,古河间地区一直到春秋时期都没有得到开发。直至战国时代,这种情况才有所改观。从地缘政治结构上看,战国时代与春秋时代相比,一个突出变化在于各自独立的诸侯国数量,由140余个锐减为十余个。其中最大的七个,就是大家所熟知的战国七雄了。这一变化,使得各主要诸侯国在客观上具备了改造自然的基础和动机。其中最具代表性的,是占据中原之地的魏国。

有关魏国兴修水利的典故主要有三:一是之前在解读邺城时,提到过的“西门豹治邺”。这位被载入小学课本的魏国人,通过在漳水南岸修建十二道引水渠灌溉农田,夯实了魏国在邺城的统治基础;二是开挖连通黄河水系与淮河水系的“鸿沟”,第一次通过人工运河而不是河流泛滥打通两大水系,让中央之国的南北方在地缘上结合得更加紧密;三是为境内的河道,尤其是黄河加高堤岸,以降低洪水威胁并从泛滥区获得更多的土地。

然而改变自然注定会打破原有生态平衡。不是所有人都认可魏国的这些水利措施,尤其是为境内河道加高堤岸的做法。客观上,魏国加高自己境内的堤岸的做法,并不能减少丰水期的水量。换句话说,那些固定在河道中的黄河之水,如果不能在魏国境内泄洪的话,自然就会更加猛烈的倾注在下游国家境内,这也就是“以邻为壑”这句成语的由来。

在提出这一批判意见的孟子看来,当年大禹制定的疏导策略,才是顺势而为治理水患的根本之道。问题在于,从魏国的角度来说,这种做法似乎也没有错。毕竟随着生产力的提高、人口的增长,国家需要开发更多的土地(尤其在面临国家竞争时)。保留泛滥区的做法,虽然看起来更顺应自然之道,但在生存权和发展权面前,却难免被认为与现实需求相矛盾。

魏国的想法并不能算自私,在这个中原之国魏国开始通过兴修水利扩张可居住面积时,其它诸侯国也在做着同样的努力。就黄河下游的情况而言,在河道被逐渐固定之后,河间地区的稳定开发成为了可能,并使得这片土地成为了与之相邻的:燕、赵、齐三国的瓜分对象。其中燕、赵两国主要在现在的河北省境内展开争夺。前者越过禹贡黄河的最后一段,将燕长城向沧州方向延伸;后者则向东将衡水地区纳入自己的统治范围。至于山东境内则主要为齐国所觊觎,并与燕、赵两国在河间地区呈鼎力之态。这也是为什么在战国期,身处北方的燕国会与身处东方的齐国发生战争,并发生乐毅合纵攻齐事件。

就禹贡九州设计者的初衷来说,它所设计的兖州范围应该是“禹贡黄河”与济水之间的这片区域,我们可以统称为“河济平原”。换句话说,我们所释读的古河间地区,被包含在兖州板块,并且占据了核心地位。以今天的行政规划来说,你把河北省的沧州、衡水两地;山东省的滨州、德州、聊城三地的辖区在地图显示出来,大抵也就知道“兖州”在草图上的范围了。

从以天然边界确定行政边界的角度来看,兖州的设定有其合理性,前提之一是黄河和济水真的能够充当一条天然边界。问题恰恰在于,黄河并不是一条稳定的黄河;勉强拼凑在一起的济水,也不是一条稳定存在的河流。以黄河干流的走向来说,在九州理念得以践行的西汉时期,它的位置就已经向南偏移到了现在的:沧州、德州、濮阳一线,由河北黄骅市境内入海。为和最早的“禹贡黄河”做区别,这条成型于战国后期,在西汉成为主线的黄河下游被后世称之为“汉志河”(又称“西汉故道)。