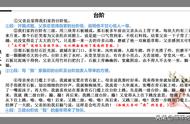

蒸馍要提前发面,主妇们头天晚上就发好酵子,第二天半夜就要起来和面,白天一蒙蒙亮就开始蒸馍。

二十六蒸馒头,对于上了年纪的新乡人来说,都有非常深刻的记忆:

往往到蒸馒头的这一天,劈柴的、烧锅的、和面的、提水的、做各种枣馍的,一家人往往不够用,所以常常是两家或三家合作,邻里们互相帮忙;出嫁了的闺女也会回娘家,帮着蒸。热热闹闹、欢欢喜喜。

花馍、馅馍、枣馍......蒸好的馍摊在大大的箩筐里,满院都蒸腾着热气。这些馍要到过了十五、十六还吃不完。馍都硬梆梆的了,吃的时候需要在蒸锅上再馏一下,或在煤火上烤一下。

我们家,吃不完的东西一般都要爸来处理,亏他胃口好,剩多少他都能处理了,决不会让白白扔掉。所以我们家这块难啃的“骨头”自然也非他莫属。他经常会在煤火台上围一圈馍,慢慢地烤,等烤出金黄的焦嫩来,散发出浓浓的麦香了,再小心地掰开来,捧在手里一团热气,一个一个地啃,咯嘣咯嘣地,津津有味。后来,一到过年蒸馒头,爸总会提前几天就跟妈千叮咛万嘱咐:今年能少蒸点不?

过年蒸的馍,根据造型都被赋予了各自的美好寓意。

我小时候,母亲过年蒸馍都会在小盘蛇的嘴巴里,小刺猬的身上放些硬币。在当时的我眼里,它们都是可可爱爱的“美味”,似乎因为造型的缘故味道会更香甜,所以每每充满了期待。可惜直到长大,也一直没能吃上心心念念的“小可爱”。母亲拒绝我的理由简单明了:它们是辟邪驱晦、往家里驮元宝的.......

刚蒸熟的枣花,要先敬神,这之后,家人才可以拿来吃。

有经验的人都知道,这时的馍,是最好吃的。不仅暄软,还很有筋骨,掰开馍的一瞬间,热气香气如春风拂面。那是谷物特有的香气,香中带甜。这质朴的味道,构成我们味觉的基底,无论走哪,忘不掉,也戒不了。

春节蒸馍的时候,每个人说话都要小心谨慎。这一天,打招呼要问“蒸好没“ “蒸齐没”,不能问“蒸完没”。小孩子更不能乱说话,尤其忌讳说“饿了”之类的,都被视为不吉利,哪怕是平时再宠,这时候必定要挨一顿训斥。

所以在我很长时间的记忆中,过年蒸馍既隆重又神秘。

在新乡地区,除了过年,贺喜、祝寿、探亲、祭祀等重要节日、红白喜事也有送礼馍的习俗,而受赠者也要以“回馍”的方式表达对赠送者的谢意。

卫辉花馍:蒸出来的艺术品

花馍,既是观赏性极强的食用品,也是反映民间风情的艺术品。民间流传蒸花馍的习惯,源于中国民间用面塑动物代替牛羊等动物祭祀活动的习俗。花馍制作始于商末周初,盛行于明清,在民间约有3000多年的历史,已成为独特的艺术风格和完整的创作体系。2008年被列为国家级非物质文化遗产。