唐代市舶使

那么,唐代市舶使确立真的是满足宫廷奢侈品消费的原因吗?

唐朝玄宗年间,国力发展鼎盛。满足皇帝及皇宫贵族的名贵品消费只是海外贸易的一个拓展业务。海外贸易的推进,实际上是稳定国内沿海及内陆经济。皇室过度占用市舶使的公共职能,反而影响唐王朝的海贸政局。

在《旧唐书》中记载,市舶使担负海外贸易管理职能,便于对出入港商船的货物检查与登记,并向商船征收相关商业(贸易)税。

从个人理解来说,商船的出入港货物检查是国家维护统治环境稳定的刚需条件。

唐代海上市舶使体制管理的贸易交通网

大致上,唐代海船的载货量为300吨,那么一千艘长期往来船舶大体载货量为3000吨。大批货物往来、流通港口,必然造成安全隐患(外来兵灾、病疫等)。货物的质检即是重要的环节,其检查形式在现代海关运行中依然存在。

唐代市舶使对于部分入港货物检查后会搬到港口官府仓库。海域西南盛行风向停止后,市舶司往往会将仓库物资“分类议价”,官府直接将货物运至市场,防止商人哄抬物价,造成市场经济压力!

相对于对商船载货的全面检查,船舶征税实为国家财政运行的内需条件。

载运货物的海船

唐德宗时期,政府以广州、杭州、泉州三地港口收取市舶税。船舶征税,一是方便拥有充足资金对于港口维护,二是扩充国库,提高商业税的比重,缓解农民的赋税压力。(安史之乱后,长期动荡局面使杂税更多,以市舶税为主的市舶机构也受到财政压制)

唐代对于外贸船舶的收税形式无非舶脚、收市、进奉三种!

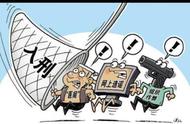

唐代广州海港

其实,“舶脚”以船舶载重量收取进出口海税。换言之,它就是现代的商船吨税,也是国家港口来往商船的基础税收形式。

“收市”意为收购市场货物行为,在唐代,政府会对刚需物资(盐等)严加控制。政府会对部分进口货物实行优先收购的宏观经济调控。本质上是专买专卖,维持客观经济规律下的市场价格!

“进奉”可以理解成一种特殊的朝贡贸易,目的是供给皇室贵族的奢侈品消费。相比明代朝贡贸易互利型,唐代朝贡贸易处于单一供给型,逐渐打击了唐代海洋贸易的运行体系。