但是很不幸,90%以上的幼卵会被卷入深海,再被各种滤食性的鱼类吃掉。

只有5%左右的幼苗会经历几次蜕壳变成大眼幼虫。

大眼幼虫会在海岸上聚集,一两天后,再次蜕壳,变成直径5毫米左右的小红蟹,然后,你就看到了这种红色的潮水,这其实是它们在返回雨林,再次重复它们父母的生活。

这种震撼画面远在印度洋,但事实上,远古中国的江浙沿海,理论上也是每年都在上演着类似的画面。

因为,我们大闸蟹,也和圣诞岛红蟹一样,每年必须回到海边产卵,小螃蟹也必须千里迢迢回到湖泊中生活,一生中要蜕壳至少13次,才能长成一盘合格的大闸蟹。

圣诞岛红蟹是圣诞岛独有的品种,大闸蟹也是中国的独有品种,叫做中华绒螯蟹,它们都保持着这种大海产卵的模式。

可能有人要问,那为什么我们现在从来没有看见过大闸蟹产卵、洄游的景象呢?

其实,在餐桌和超市之外,已经有人用卡车、池塘和高速公路完成了这一切。

而如果你仔细研究,就会发现,曾经的壮观景象,其实至今都还残留在我们的汉语当中。

比如,大闸蟹为什么叫大闸蟹?

上海为什么简称沪?

其实这背后,隐藏着这样一个远古密码。

大闸蟹为什么叫大闸蟹

如果你去上海,问他们,大闸蟹为什么叫大闸蟹,你大概会得到三种说法。

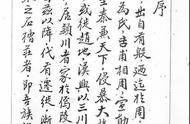

第一种是说,煠这是一句上海方言、汉语古音,意思是大火烧一切。

但煠这个汉字很生僻,所以久而久之,就变成了大闸蟹。

第二种说法是说,大闸蟹在洄游、产卵的过程中,要经过一道道水闸,所以叫大闸蟹。

第三种说法有点复杂,那就是远古中国,有一种捕蟹工具,叫做纬萧,就是用竹篾编织的一张水网。

2200多年前,庄子的时代就有这种纬萧,庄子所谓的逍遥,一大境界就是做坐船上,一手纬萧,一手蟹爪。