垂緌乃是蝉喙之貌

其实对于“緌”,古人的注解已经很清楚了。《礼记•檀弓下》:“蚕则绩而蟹有匡,范则冠而蝉有緌”,郑玄注“蝉,蜩也。緌为蜩喙,长在腹下”,孔颖达疏“緌谓蝉喙,长在口下,似冠之緌也”。所以在这里希望大家不要再被某些权威的工具书所误导。

再说说“疏桐”,其实难点在于对“疏”的解读。很多资料给出的解释是:高大。完全没有依据,因为“疏”压根没有高大的意思。要说高大,也是“桐”这种树本身的高大,不必再形容。还有的资料说疏是粗的意思,这倒有据可查。《诗经•召旻》中有“彼疏斯粺”,这里的“疏”形容粗糙的米。不过这也和本诗毫不相干。

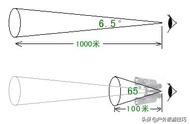

疏,最正确的解释就是它的本意——稀疏。首先,疏对应了本诗的三个关键字——流、出、秋。

稀疏而开阔,甚至有些凋零的树林,才可以让声音有“流”的空间,有“出”的质感,有“秋”的气氛。

可以把这首诗想象为一幅画,它绝不是夏日茂密树林中的阵阵蝉声,而是初秋萧瑟朗阔间的隽永回响。

而且梧桐也是落叶最早树木,因此常有梧桐叶落而天下知秋的怀想。如“金风细细,叶叶梧桐坠。”(晏殊《清平乐》)

再说说“桐”,此蝉不居柳、杨而居桐,也是虞世南的匠心独到。

梧桐在自古就有高洁美好品格之意。如“凤凰鸣矣,于彼高岗。梧桐生矣,于彼朝阳”(《诗经·大雅·卷阿》),庄子云:“夫鹓鶵发于南海,而飞于北海,非梧桐不止。”鹓鶵是古书上说的凤凰一类的鸟。它生在南海,而要飞到北海,只有梧桐才是它的栖身之处,所以也有“栽桐引凤”之说。

非梧桐不栖

三、咏物诗之典范这首诗是唐代最早的一首咏蝉诗,与骆宾王、李商隐的咏蝉诗合称“咏蝉三绝”。

首句以借代修辞,“垂緌”表面上以蝉喙代蝉,其实暗示的是贵重的身份,与“清”形成强烈对比。这里的清指的是清澈,并非清晨,隐含着虞世南寡欲的思想。

“露”又呼应了后文的“秋”,每个字在逻辑上和含义上都设计的十分巧妙。